15 |Connaissance et comportements préventifs des populations face au paludisme en milieu rural en Côte d'Ivoire

Knowledge and preventive behaviors of populations against malaria in rural community in C

Mots-clés:

Paludisme| comportement préventif| MILDA| moustique| communauté rurale|Résumé

La prévention révèle d’une importance capitale dans la lutte contre le paludisme. L’objectif de cette étude est d’identifier les connaissances et les comportements préventifs des populations enquêtées dans trois communautés rurales de la Côte d’Ivoire face au paludisme.

L’étude s’inscrit dans une approche qualitative descriptive de type exploratoire. L’enquête s’est déroulée dans le district sanitaire d’Aboisso. Trois villages ont été retenus par choix raisonné. Les données ont été collectées à l’aide d’un guide d’entretien administré dans les ménages en fonction de la disponibilité des enquêtés.

Les résultats indiquent une confusion sur la cause du paludisme chez les populations enquêtées. En plus du moustique, elles présentent le soleil, la fatigue et le fait de consommer des aliments gras comme causes du paludisme. Par contre, ces populations ont une connaissance élevée sur les conditions favorables pour contracter le paludisme et les comportements préventifs y afférent (dormir sous une MILDA et vivre dans un environnement propre). Enfin, la non utilisation de la MILDA par certains individus, s’explique par l’écart entre la liaison moustique-paludisme établie par ces dernières.

Introduction

Le paludisme est une maladie due à un parasite appartenant au genre Plasmodium, transmise à l’homme par la piqûre de l’anophèle. Il constitue l’une des principales causes de morbidité et de mortalité dans les 91 pays du monde où elle est endémique (OMS, 2017, p. 2).

Dans leur étude sur les facteurs de risque environnementaux du paludisme dans une banlieue au Sénégal, B. Cissé, et al., (2016, p. 289) ont montré le rôle des paramètres climatiques (pluie, température et humidité relative) en relation avec le vecteur. Ainsi, à l’aide de traitements de cartographie numérique, ils sont arrivés à identifier des zones à risque de transmission et de développement des vecteurs. Cependant, ils concluent que les conditions climatiques favorables à la reproduction de vecteurs ne suffisent pas pour cerner l’ensemble des facteurs de risque du paludisme. En effet, la mise en exergue de facteurs sociaux susceptibles d’accentuer l'exposition au risque du paludisme est nécessaire afin de cerner l’ensemble des facteurs de risque de la maladie (B. Cissé, et al., 2016, p. 289). Une telle analyse pose le problème, plus global de l'influence sociale, notamment la prise en compte des facteurs aggravants et réducteurs du risque de paludisme.

En Côte d’Ivoire, le paludisme représente l’une des causes essentielles de mortalité avec 43% des raisons de consultations, 68 % des causes d’hospitalisation et 33% des décès. Il est également la cause de 42% d’absentéisme professionnel, et mobilise 25% des revenus familial (MSHP, 2016, p. 12). En milieu rural, le paludisme réduit de 60% la productivité agricole des paysans et occasionne la perte de 52% de la production agricole. Une famille infectée du paludisme défriche 40% de la superficie défrichée par une famille en bonne santé. Deuxième cause de mortalité après le VIH/sida, le paludisme est responsable de l’accroissement de la pauvreté dans les communautés (Chadi, 2014, p. 14). Face à ce sombre tableau, l’objectif général de cette étude est d’analyser les perceptions des populations sur le paludisme et les comportements préventifs face à la pathologie.

La lutte antipaludique se présente sous deux axes à savoir la lutte contre le parasite et celle qui cible le vecteur. Le premier est basé sur les traitements médicamenteux à but préventif ou curatif. Le second, vise non seulement à assurer la protection des populations contre les piqûres infectantes de moustiques mais aussi à diminuer l’intensité de la transmission locale du paludisme (OMS, 2014).

Pour réduire la menace du paludisme, l’OMS (OMS, 2017, p. 2) privilégie la lutte antivectorielle qui consiste à réduire le contact homme-vecteur et la longévité des vecteurs. Elle repose principalement sur les méthodes chimiques, de distributions de Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA), de pulvérisation intra domiciliaire d’insecticides à effet rémanent, de lutte anti-larvaires, de lutte génétique et de lutte biologique (J. Mouchet, P.et al., 2004, p. 367-371-380 ; G. Duvallet, D. Fontenille et V. Robert, 2017, p. 231-232-233).

Actuellement, la MILDA, apparait comme l’un des outils les plus efficaces pour prévenir le paludisme (J. Bouyer, L. de Gentile et F. Chandre, 2017, p. 103). Dans les régions exposées au paludisme, nombreux sont les pays qui ont adopté la politique de couverture universelle de MILDA. Les MILDA constituent un obstacle physique et chimique pour les moustiques. Elles sont imprégnées industriellement par des procédés spécifiques selon le tissu et l’insecticide qui leur permettent d’empêcher le moustique de piquer (G. Duvallet et L. De Gentile, 2012, p. 119). Ainsi, une couverture en MILDA suffisamment large (80%) dans une localité, contribue à y réduire le poids du paludisme (J. Bouyer, L. de Gentile et F. Chandre, 2017, p. 103). L’étude des facteurs favorisant la survenue du paludisme au Burkina Faso, montre que le risque d’infection palustre était élevé chez les femmes enceintes qui n’utilisaient pas la MILDA. Ces dernières étaient non scolarisées, habitaient les quartiers périphériques et les villages environnant de la ville (C.M.R. Ouédraogo et al., 2011, p. 530). Les contenus de communication en matière de pratiques de prévention du paludisme en zones périurbains au Burkina Faso, indiquent que la majorité des populations a préféré les serpentins fumigènes aux moustiquaires la nuit précédant l’enquête (K. M. Drabo et al., 2014, p. 676)

Des résultats d’études socio-anthropologiques réalisées sur le paludisme en Côte d’Ivoire par le CSRS (2013a, p. 7), soulignent que les communautés ont une mauvaise appréciation du paludisme car il est « synonyme de fatigue, d’excès de fièvre, d’où l’expression généralement admise, J’ai un petit palu lorsqu’on est fatigué : le palu n’est pas toujours palu dans le langage quotidien ». Elles savent à peine que le moustique est le vecteur de la maladie. D’après les populations, la prolifération des moustiques est due à la conjugaison des facteurs naturels (rizière, marécages, forêt), humains (hygiène et assainissement), et surnaturels (sorcellerie).

Pour se protéger contre les piqûres de moustiques à domicile, les ménages des quartiers pauvres d’Abidjan semblent opter pour les serpentins fumigènes ou des méthodes locales qui sont peu chers, contrairement à celles des quartiers riches qui préfèrent les insecticides (bôme aérosol). Qu’on soit dans un quartier pauvre ou riche, la moustiquaire imprégnée est perçue par les ménages comme le moyen de lutte le plus efficace. Malgré cela, elle n’est pas largement utilisée (CSRS, 2013b, p. 3).

Les pratiques de prévention du paludisme des populations vivant dans les zones périphériques des villes et dans les villages ci-dessus décrites, interrogent plus spécifiquement leurs connaissances liées au paludisme et leur rapport aux moyens de prévention. C’est dans ce sens que, la présente étude s’interroge sur les connaissances et les comportements des communautés rurales face au paludisme dans la région du Sud-Comoé de la Côte d’Ivoire. Pour mémoire, en 2017, le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)[1] indique que le district sanitaire de cette région fait partie des cinq localités considérées comme les plus exposées au paludisme depuis ces dernières années en Côte d’Ivoire.

De façon spécifique, il s’agit, dans cette étude de répondre aux interrogations suivantes:

-

quelles sont les connaissances des communautés rurales sur le paludisme ?

-

quels sont les comportements préventifs des communautés rurales face au paludisme ?

Conformément à ces interrogations, les objectifs spécifiques se déclinent comme suit :

-

identifier les connaissances des communautés rurales sur le paludisme ;

-

décrire les comportements préventifs des communautés rurales face au paludisme.

La position théorique retenue pour cette étude est la représentation sociale qui est un ensemble organisé d’opinions, d’attitudes, de croyances et d’informations se référant à un objet ou une situation. Elle est « une vision fonctionnelle du monde qui permet à l’individu ou au groupe de donner sens à ses conduites et de comprendre la réalité à travers son propre système de références, donc de s’y adapter, de s’y définir une place » (J. C. Abric, 1994, p. 13). Selon D. Jodelet (1989, p. 36), la représentation sociale est « une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction d’une réalité commune à un ensemble social ».

La perspective théorique des représentations sociales dans le cadre de cette étude est importante car, elle peut permettre de comprendre le lien entre ce que les populations savent sur le paludisme et les comportements préventifs qu’ils mobilisent contre la pathologie d’une part et leurs comportements face aux stratégies de lutte contre le paludisme.

[1] Entretien livré par Dr Silué Mamadou, Directeur coordonnateur adjoint du Programme National de Lutte contre la Paludisme (PNLP) le mardi 03 octobre 2017, à Cocody (Palmerais) au siège du dit programme. www.linfodrome.com › santé-au-quotidien › 34169-paludisme-en-Côte-d’Ivoire.

Méthodologie

1. Méthodologie

L’étude s’inscrit dans une approche qualitative. Elle est de type descriptif exploratoire. La méthode de recueil des représentations sociales privilégiée est la production discursive.

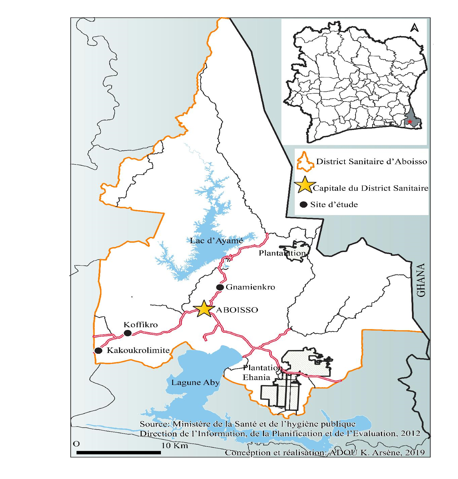

1.1. Site de l’étude

L’étude s’est déroulée dans le district sanitaire d’Aboisso (Carte n°1). Le choix du district sanitaire se justifie par le fait qu’Aboisso fait partie des cinq localités : Adiaké, Aboisso, Bonoua, Grand-Bassam (Sud-Comoé), et Dabou (Grand Ponts), considérées en 2017 comme des foyers où le paludisme est beaucoup présent, selon PNLP. Trois villages ont été retenus:

-

Koffikro : zone humide caractérisée par la présence de marécages servant à la culture maraîchère ;

-

Gnamienkro : traversé par la rivière Biaka ;

-

Kakoukrolimite : zone agricole dominée par la culture d’hévéa et de palmier.

Carte n°1 : Présentation de la ville d’Aboisso et localisation des villages enquêtés

1.2. Population

1.2. Population

La technique d’échantillonnage non probabiliste a permis de constituer l’échantillon. Un échantillon de 144 individus a été arrêté (Tableau n°1) sur la base de la saturation des informations recueillies. Les individus enquêtés dans les villages ont été sélectionnés de façon aléatoire dans les ménages (87 hommes et 57 femmes) en fonction de leur disponibilité. Ainsi, Gnamienkro enregistre 51 personnes enquêtées, Koffikro 52 et Kakoukrolimite 41 enquêtés. L’âge des enquêtés varie de 15 à 64 ans avec une moyenne de 38 ans. Ils sont 38% des enquêtés qui n’ont pas été scolarisés, 37% qui avaient le niveau primaire, 20% le niveau secondaire et 5% un niveau supérieur.

Tableau n°1 : Répartition des communautés enquêtées en fonction de leur profession

1.3. Instrument et technique de collecte de données

La technique de collecte des données est l’entretien semi-directif (enquêteur face à l’enquêté avec la possibilité d’approfondir certains items).

Un guide d’entretien a servi à ce recueil des données. Il est constitué de 12 questions : quatre questions portant sur les caractéristiques sociodémographiques (village, profession, niveau d’étude, âge) des enquêtés ; trois questions portant sur leurs connaissances (connaissance, cause, symptôme) du paludisme ; une question portant sur les perceptions du paludisme ; une question sur les conditions favorables au paludisme ; trois questions sur les moyens de protection contre le paludisme.

1.4. Traitement des données

Les données collectées ont d’abord fait l’objet d’une analyse de contenu. Celle-ci a consisté à l’extraction du contenu des variables textes (verbatims). Ces extraits ont été ensuite présentés sous forme de liste organisée par catégories de réponses. L’analyse de contenu a ensuite servi à faire une synthèse des informations relatives aux questions posées et à leur donner du sens par rapport au contexte de l’étude. Le logiciel Sphinx V5 a permis de calculer les différentes séries d’effectifs et les fréquences de l’occurrence des réponses.

Résultats

2. Résultats

2.1. Connaissance et caractérisation du paludisme par les communautés

Les résultats indiquent que 99% des enquêtés connaissent le paludisme. La majorité (97%) a déjà attrapé au moins une fois le paludisme et le caractérise de maladie tantôt grave (54%) tantôt très grave (37,5 %).

Les enquêtés identifient la fièvre (65%), le mal de tête (65%), le vomissement (17%), le manque d’appétit (12,5%), la courbature/douleur (10%) et le froid (10%) comme symptômes assez récurrents pour caractériser le paludisme. Ces symptômes cités sont relatives à l’expérience vécue par chacun d’eux avec la maladie. Le tableau n°2 montre bien le caractère hétérogène des symptômes relativement aux expériences de chacun avec la maladie.

Tableau n°2 : Symptômes du paludisme selon les communautés

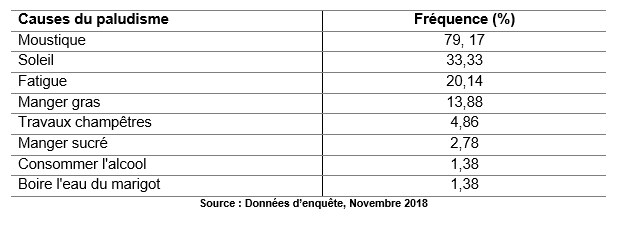

2.2. Facteurs reconnus comme causes du paludisme par les communautés

Selon les enquêtés, les quatre principaux facteurs (Tableau n°3) responsables du paludisme sont : le moustique, principal responsable du paludisme (79,17%), ensuite le soleil (33,33%), la fatigue (20, 14%) et le fait de manger gras (13,88%). Des discours en témoignent :

« Quand tu restes longtemps sur le soleil, tu finis par attaquer le palu » (Habitant de Gnamienkro, 46 ans)

« Pendant les durs travaux champêtres, on se fatigue beaucoup et cela donne le palu » (Habitant de Kakoukrolimite, 55 ans)

« Moi, je n’aime pas manger gras, car on dit que ça donne le palu » (Habitant de Koffikro, 37 ans).

L’analyse des données montre que les enquêtés attribuent la cause du paludisme à des facteurs physiologiques (la fatigue entraînée par les travaux champêtres et le soleil) d’une part et à la consommation d’aliments et de boissons (manger gras, sucré, consommer l’alcool et boire de l’eau non potable) d’autre part. Ces éléments viennent contredire la cause réelle du paludisme qui est le moustique.

Tableau n°3 : Répartition des causes du paludisme selon les communautés

2.3. Conditions favorables à la contraction du paludisme selon les communautés

2.3. Conditions favorables à la contraction du paludisme selon les communautés

Dans l’ensemble, les conditions favorables à la contraction du paludisme sont liées à l’environnement insalubre. Les eaux stagnantes (71,53%) et les dépôts d’ordures (70,14%) sont les plus citées. Les résultats du tableau n°4, présentent un paradoxe au regard des causes du paludisme évoquées ci-dessus. Alors qu’ils attribuent les causes du paludisme à des facteurs physiologiques et à la consommation de certains aliments, les conditions favorables à la contraction du paludisme seraient liées aussi à l’environnement insalubre pour les enquêtés.

Tableau n°4 : Conditions favorables à la contraction du paludisme selon les communautés

2.4. Moyens pour lutter contre le paludisme connus par les communautés

Pour éviter le paludisme, les stratégies de lutte les plus préconisées par les populations sont : dormir sous une MILDA (65,28%), éloigner les dépôts d'ordures ménagères du cadre de vie (55,56%), éviter les eaux stagnantes du cadre de vie (53,47%). Les stratégies de lutte évoquées par les enquêtés viennent justifier les conditions favorables à la contraction du paludisme. Au regard du tableau 5, sur un total de dix stratégies énumérées, cinq consistent à réduire la durée de vie du moustique (MILDA, bombes aérosol, pulvérisation intra et extra, serpentin fumigènes), quatre autres sont orientées contre la reproduction du vecteur (éloigner les ordures et les eaux stagnantes, désherber, couvrir les récipients d’eau) tandis que l’évitement de la fatigue et du soleil est cité dans une faible proportion (5,56%).

Tableau n°5 : Stratégies mises en place pour éviter le paludisme selon les enquêtés

2.5. Comportements préventifs du paludisme chez les communautés

Pour leur propre protection, les communautés sont plus enclines à dormir sous une MILDA (61,8%), éviter les eaux stagnantes du cadre de vie (54%), éloigner les dépôts d'ordures ménagères du cadre de vie (51%) et désherber les alentours des maisons (18%).

Les comportements préventifs adoptés par les populations enquêtées (Tableau n°6), viennent légitimer leurs connaissances sur les conditions favorables à la contraction du paludisme. Pour lutter contre cette pathologie, les populations optent pour la lutte physique, c’est-à-dire, empêcher le moustique de les piquer (MILDA, bombe aérosol, etc.) et de se reproduire en détruisant son milieu de vie (éviter les ordures, les eaux stagnantes, etc.).

Tableau n°6 : Moyens de lutte contre le paludisme mobilisés par les communautés

2.6. Opinions des communautés relatives à la non utilisation de la MILDA

On enregistre 42% des populations enquêtées qui affirment ne pas dormir sous une MILDA. Diverses opinions justifient ce comportement. Certains évoquent des sensations de brûlure et d'étouffement, des démangeaisons, l’odeur de l’insecticide incorporée, la chaleur. Un enquêté l’affirme en ces termes : « La première fois que j'ai dormi sous une moustiquaire, j’ai eu chaud et j’étouffais. Il y avait une odeur que je ne supportais pas. J’ai senti aussi des brûlures et démangeaisons le matin » (Habitant du village de Gnamienkro, 44 ans).

A défaut d’utiliser la MILDA, certains préfèrent les insecticides (Timor, moustiquos) ou le ventilateur pour éviter la piqûre des moustiques comme en témoignent les propos ci-après : « Moi, je pulvérise toujours ma chambre. Je le fais une heure avant d’aller au lit. Et puis, j’ai aussi un ventilateur. Je préfère ça que la moustiquaire » (Habitant du village de Koffikro, 47 ans).

L’ignorance et la négligence expliquent aussi le fait de ne pas utiliser la MILDA. En termes d’ignorance, les propos des enquêtés illustrent bien cette opinion :

« Ce n’est pas trop important, car je ne voyais pas son effet. Même avec la moustiquaire, tu contractes toujours le paludisme » (Habitant de Koffikro, 39 ans).

« Je ne suis pas habitué, je ne vois pas son importance » (Habitant du village de Kakoukrolimite, 50 ans).

La négligence des communautés par rapport à l’utilisation de la MILDA se ressent dans le manque de rigueur de certains individus. Le fait de placer la moustiquaire au-dessus du lit avant de dormir, de la replacer après un besoin quelconque et enfin de la replier chaque matin au réveil constitue une tâche difficile pour certains. Ils l’ont exprimé en ces termes : « Avec la moustiquaire, il y a beaucoup de choses à faire et c’est fatiguant. Il faut placer, et replacer à chaque fois que tu sors pour un besoin quelconque » (Habitant du village de Kakoukrolimite, 35 ans).

Le type de maison est aussi un facteur explicatif de la non utilisation de la moustiquaire pour certains. L’absence d’espace «la maison est petite » et la structure de la maison « le plafond est haut » sont souvent évoquées.

L’attitude à dormir ou non sous une MILDA, d’un partenaire dans le couple peut contraindre l’autre à dormir ou non sous une MILDA. L’extrait du discours suivant l’illustre bien : « Mon mari dit qu'il n'aime pas la moustiquaire » (Habitante du village de Kakoukrolimite, 25 ans).

Conclusion

Conclusion

Les populations enquêtées dans les trois communautés rurales concernées ont des connaissances mitigées relativement à la cause du paludisme. Elles identifient le moustique comme le principal vecteur du paludisme mais arguent que le soleil, la fatigue et le fait de manger des aliments gras sont également causes du paludisme.

Pour ce qui est de la lutte contre le paludisme, les populations enquêtées ont une connaissance élevée des conditions qui favorisent le développement du vecteur et des comportements préventifs qui s’inscrivent dans la lutte antivectorielle.

Cependant, il existe un écart entre la liaison moustique-paludisme établie par une part importante des populations enquêtées. Ce qui semble voiler les raisons plus spécifiques liées à leur résistance à l’usage des MILDA.

Les contenus de communication en matière de lutte contre le paludisme doivent mettre l’accent sur l’information et la sensibilisation des communautés rurales par rapport au principe de fonctionnement de la MILDA (présence d’insecticide et mode d’utilisation) d’une part et sur l’importance de la prise en compte réelle de l’environnement dans le développement du moustique d’autre part.

En perspective, il serait intéressant d’appréhender les connaissances des communautés rurales sur le développement du moustique en lien avec l’environnement social (milieu de vie des communautés) d’une part et sur le mode de transmission par le moustique anophèle du parasite infectant à l’homme, d’autre part, afin de décrire l’écart entre la liaison moustique-paludisme chez ces communautés.

Références

Références bibliographiques

ABRIC Jean-Claude, 1994, Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF.

BOUYER Jérémy, De GENTILE Ludovic, CHANDRE Fabrice, 2017, in DUVALLET Gérard,

FONTENILLE Didier et ROBERT Vincent, 2017, Entomologie médicale et vétérinaire, Marseille, Versailles, IDR, Quae, 688p.

CISSE Birane, DIENE Aminata Niang, NDIAYE Jean Louis, DIONE Jaques André, BRYANT Christopher, Quensière Jacques, Alioune Kane et Faye Ousmane, 2016, « Facteurs de risques environnementaux de la persistance du paludisme dans la banlieue de Dakar (Guédiawaye-Pikine) », International Journal of Innovation and Applied Studies, 15, p. 275-290.

CHADI Fakih, 2014, Le paludisme en Côte d’Ivoire : état des lieux et stratégies de lutte. Sciences pharmaceutiques, Dumas-01010221.

DRABO Koiné Maxime, SAWADOGO Asséta, LAOKRI Samia, SAIZONOU Jacques, HIEN Hervé, OUEDRAOGO Tinoaga Laurent, 2014, « pratiques de prévention antipaludique dans les zones périurbaines de deux districts sanitaires du Burkina Faso », Santé Publique, 26, p. 679-684.

DUVALLET Gérard et DE GENTILE Ludovic, 2012, Protection personnelle antivectorielle, Marseille, IRD éditions.

JODELET Denise, 1989, Représentations sociales : un domaine en pleine expension. Dans JODELET Denise, Les représentations sociales (pp. 31-61). Paris : PUF.

MSHP, 2016, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, 88p.

MOUCHET Jean, CARNEVALE Pierre, COOSEMANS Marc, JULVEZ Jean, MANGUIN Sylvie, RICHARD-LENOBLE Dominique et SIRCOULON Jaques, 2004, Biodiversité du paludisme dans le monde, Paris John Libbey Eurotext,

C.M.R. Ouédraogo, G. Nébié, L. Sawadogo, G. Rouamba, A. Ouédraogo et J. Lankouandé, 2011, « Etude des facteurs favorisant la survenue du paludisme à plasmodium falciparum chez les femmes enceintes dans le district sanitaire de Bogodogo à Ouagadougou, Burkina Faso », Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction, 40, p. 529-534.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2014, Entomologie du paludisme et lutte antivectorielle, Guide du participant, Organisation Mondiale de la Santé, 185p.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2017, Rapport sur le paludisme dans le monde 2016-RESUME, Organisation Mondiale de la Santé, 20p.

Downloads

Publié

Comment citer

Numéro

Rubrique

Licence

Copyright (c) 2023 KOUAME Téya, N’GUESSAN Gnagoran Kouakou Daniel