20 |Représentations sociales des incidents ophidiens et parcours thérapeutique chez les populations rurales Gouro de Bouaflé (Côte d’Ivoire)

Social representations of ophidian incidents and therapeutic pathways of Bouafl

Mots-clés:

Représentations sociales| morsures de serpent| recours thérapeutique| populations rurales| Gouro|Résumé

Dans différentes sociétés traditionnelles, la maladie n’est pas toujours perçue de façon rationnelle mais considérée comme prenant source dans le monde de l’invisible. Les incidents ophidiens font partie des problèmes de santé dont les sources sont diversement interprétées. La présente étude vise à analyser le lien entre la représentation que les populations ont des incidents ophidiens et particulièrement de la morsure des serpents et leur parcours thérapeutique. A travers une approche mixte, nous avons administré un guide d’entretien semi-structuré et un questionnaire d’évocations hiérarchisées aux populations en mobilisant des questions relevant du modèle explicatif et des items de la théorie des représentations sociales. Les résultats indiquent que le recours à la thérapie des morsures de serpents est lié à l’interprétation que donne l’individu à la source de l’incident. En clair, le choix du mode de traitement est empreint de leur appartenance à un réseau social et culturel. La pharmacopée traditionnelle constitue la principale étape dans l’itinéraire thérapeutique des populations rurales de la localité à l’étude.

Introduction

Toute maladie entraîne la formulation de questions ayant trait à ses causes et encore plus à son sens. Des études montrent que les attitudes et les conceptions profanes relatives à la maladie, à la santé et aux modèles thérapeutiques sont révélatrices de notre rapport à la société et à la culture. Dans ce même sens, la médecine occidentale est, elle-même, fondée sur une séparation entre la représentation savante de la maladie, qui serait objective, et qui est celle du médecin « la maladie du médecin » et la représentation profane, plus subjective « la maladie du malade », qui est celle du patient (G. Canguilhem, 1966, p. 72-73). Contrairement à la médecine biomédicale, la médecine traditionnelle au sein des différentes sociétés traditionnelles, ne construit pas toujours de façon « rationnelle » son objet (M. Augé, 1984 :205 ; D. Bonnet, 1991, 297). La maladie et tous les faits qui s’y rapportent, et qui menacent l’intégrité de l’homme sont, dans ce champ de connaissances et de pratiques, perçus et rattachés aux manifestations du monde de l’invisible (A. Zempleni, 1986, p. 249).

Dans cette dynamique, les incidents ophidiens et spécifiquement les morsures de serpents font partie des problèmes de santé dont les sources sont diversement interprétées en Côte d’Ivoire (J.P. Chippaux, 2002, p.167, 2006). Pour les uns, elles relèveraient du « simple » accident factuel tandis que pour d’autres, elles questionneraient plutôt l’environnement cultuel. En effet, il est reconnu que les serpents ne mordent l’homme que pour se défendre ou pour protéger leur fuite car celui-ci ne représente pas une proie potentielle (H. Ouahbi, 2013, p.76). L’ambivalence qui accompagne la morsure de serpent est résumée dans cette acception de J.-L. Le Quellec (1989 p. 3) : « On a du reste fait aux serpents une réputation d'agressivité tout à fait imméritée, et que ne justifient pas les faits réellement observés : ces reptiles se jetteraient en effet sur les passants sans être provoqués, ce qui est faux ».

La conjugaison de tous ces arguments développés nous permet de postuler que le rapport que les usagers construisent avec la maladie est médiatisé par des logiques sociales, culturelles et psychologiques qui relèvent des représentations sociales (J.P. Chippaux, 2002, p. 169 ; H. Lévy-Bruhl, 1963 ; P.C. Mihorto, 2006).

Les représentations sociales « forment le sous-sol qui échappe aux individus mêmes dont elles façonnent les actes et les paroles et à qui elles permettent de coexister. » (S. Moscovici, 1988 p. 220). Pour les tenants de l’approche structurale, les représentations sont des « ensembles organisés d’informations, d’opinions, d’attitudes, et de croyances à propos d’un objet donné » (J.-C. Abric, 2003, p. 59). Dans le modèle structural, « La représentation est organisée autour d’un noyau central dont la fonction est structurante et qui, en quelque sorte, gère le sens de l’ensemble du champ représentationnel relatif à un objet donné » (J.-C. Abric, 2003, p. 59).

L’une des fonctions des représentations sociales, par ailleurs réside dans sa capacité à orienter les attitudes et les comportements. Ce référent théorique peut contribuer à la saisie des processus sociocognitifs qui sous-tendent les choix thérapeutiques des populations suite à un incident ophidien dans le cadre de ce travail (P.C. Mihorto, 2006). En effet, les représentations que les acteurs se font de la santé et de la maladie peuvent être considérées comme des modèles collectifs qui structurent le vécu pathologique de façon spécifique (B. Dantier, 2003).La spécificité du peuple Gouro s’illustre par le fait que dans chaque tribu Gouro, tout individu respecte les interdits de ses ancêtres paternels et maternels, ce qui aboutit à la généralisation de certains de ces interdits (A. Deluz-Chiva, 1965, p. 390). Sur cette base deux mondes rythment la vie sociale chez les Gouro de Côte d’Ivoire en lui conférant de multiples possibilités d’expression à travers … tous les aspects de la vie (Bohumil, 1969, p. 2 ; I. Tououi, 2018, p. 6). Le mythe du masque Zahouly des gouro est évocateur en ce qui concerne la représentation du serpent. Dans la mentalité des Gouro, l’arc-en-ciel est la représentation céleste de ce serpent (Cheickna, 2018, p. 4 ; I. Tououi, 2018, p. 4). Si les Gouro font du serpent une représentation spécifique dans leur cosmogonie, qu’en est-il de la morsure ou des incidents relevant de cet animal ?

La présente contribution vise dès lors à analyser le lien entre la représentation sociale que des populations rurales ont des incidents ophidiens et leur parcours thérapeutique. En d’autres termes, quelles sont les modalités interprétatives de la morsure ophidienne qu’ont les populations ? Eu égard à cette représentation, quelle est l’attitude thérapeutique de la victime et de sa communauté ?

Nous postulons en hypothèse que de manière générale, les représentations sociales des populations par rapport aux incidents ophidiens organisent le choix de pratiques thérapeutiques des victimes. Les hypothèses spécifiques sont les suivantes : Le choix de recourir à la thérapeutique biomédicale suite à une morsure ophidienne chez certains groupes de répondants s’appuie sur des représentations sociales organisées par des items de types rationnel et extra-totémique.

Le choix de recourir à la thérapeutique traditionnelle après une morsure de serpent chez d’autres groupes de répondants est adossé à des représentations sociales structurées autour d’éléments de types totémique et socioculturel.

La pertinence de cette investigation réside dans la double mobilisation des représentations sociales, en tant que théorie du lien social et l’approche ethnographique qui polarise l’analyse des conceptions et des significations de la maladie. Ce choix se justifie par le fait que cette conjugaison d’approches est adaptée pour aider à accéder à l’univers culturel des participants à l’étude, de connaître et de comprendre leur façon d’appréhender le monde, leurs croyances et leurs pratiques. Elle fait ressortir enfin, les interactions entre les représentations de la maladie et le recours thérapeutique des acteurs impliqués dans le processus de soins.

Le cadre conceptuel développé pour cette étude s’appuie sur le modèle explicatif individuel de la maladie (MEIM). Le concept de modèle explicatif de la maladie a été développé pour conceptualiser et analyser les représentations qu'ont les individus de leur situation de santé ou encore celles des autres (A. Kleinman, L. Eisenberg et B. J. Good, 1978, p. 112). Les MEIM sont ancrés dans de vastes réseaux de signification où s'entrecroisent différents plans expérientiels et culturels de la maladie. Si l'explication au cœur du MEiM vise, d'une manière pragmatique, à étayer une problématique de santé en expliquant notamment son étiologie, l'interprétation vise plutôt à « donner un sens » non seulement aux symptômes, mais aux événements, aux contextes et aux situations dans lesquels l'individu vit sa maladie (J. M. Munzele, 2003).

Méthodologie

1. Méthodologie

1.1. Terrain d’étude

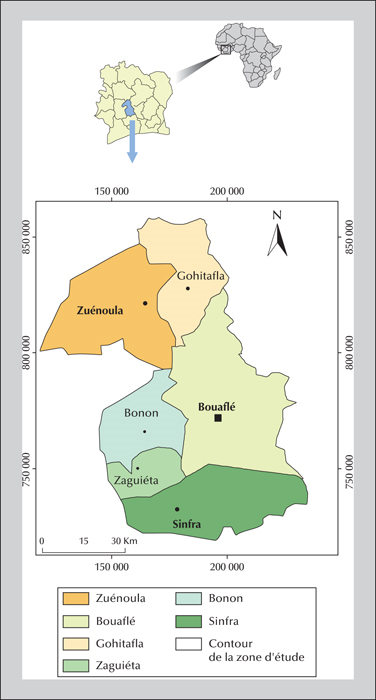

La collecte de données pour la réalisation de cette étude s’est déroulée dans trois villages de la sous-préfecture de Bouaflé que sont Dianfla, Tibéita et Baziafla tous issus de la même tribu Yassoua, l’une des cinquante tribus que comporte le peuple Gouro (A. Deluz-Chiva, 1965, p. 389). De façon générale, ces villages partagent une origine et histoire commune. Nous avons fondé ce choix par le fait que deux des villages (Dianfla et Baziafla) ne disposent pas de centre de santé à l’inverse de Tibéita.

Le choix de cette zone de Bouaflé répond au fait qu’au niveau de la végétation, elle est à cheval sur les deux grands biomes du pays où le quart de la superficie est recouvert de savane pendant que les trois autres quarts de forêt semi-décidue. Cette diversité floristique est propice ainsi à plusieurs espèces de faune capables d’évoluer dans les deux pôles de végétation, à l’instar des espèces ophidiennes que sont les scorpions et les serpents.

Carte n°1 : Localisation de la zone d’étude

Source : COMITE NATIONAL DE TÉLÉDÉTECTION ET D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (CNTIG), 2014

Source : COMITE NATIONAL DE TÉLÉDÉTECTION ET D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (CNTIG), 2014

1.2. Population d’étude

La population investiguée dans cette étude est composée de N = 96 répondants discriminés en trois groupes selon plusieurs facteurs. Il s’agit notamment du choix du parcours thérapeutique (Tradithérapie, Biomédicale et Mixte). Le total des personnes enquêtées est de N1= 48 pour la Tradithérapie et de N2 = 48 répondants pour ceux de l’approche Biomédicale et Mixte.

La technique d’échantillonnage mobilisée est celle du choix raisonné. Elle se justifie par l’absence d’une base de données relative aux populations investiguées dans les villages de la Sous-préfecture de Bouaflé visités et en raison des contraintes liées à la disponibilité des répondants. Il s’agissait de tendre vers la représentativité qualitative, à travers l’approche non-probabiliste (O. Aktouf, 1987, p. 74-75)[1].

1.3. Matériels

Un dictaphone (Olympus VN-713PC) a servi pour l’enregistrement des conversations. Après la traduction en français de la conversation (étant donné que la majorité des discours a été recueillie en langue vernaculaire Gouro), nous avons retranscrit les conversations dans le logiciel EVO afin d’en sortir un verbatim.

Nous avons eu recours à un questionnaire et un guide d’entretien administrés selon un mode semi-directif afin d’approfondir les axes identifiés tout en favorisant une certaine autonomie du répondant.

Questionnaire d’évocations hiérarchisées : il est destiné à l’identification de la structure et l’organisation des représentations sociales (J. C. Abric, 2003, p. 378; P. Moliner et al., 2002, p.12) associées par les populations aux morsures de serpents. Il s’appuie sur une phrase inductrice qui permet aux enquêtés d’associer tout ce qui leur vient à l’esprit de manière spontanée avec l’objet d’étude.

« A quoi pensez-vous lorsque vous entendez l’expression morsure de serpent » ?

Ensuite, intervient une phase de hiérarchisation des items produits par les répondants eux-mêmes.

Guide d’entretien semi-dirigé : il présente l’avantage de faire émerger à la fois les représentations (discours modal) et les pratiques (discours référentiel) des personnes interrogées (A. Blanchet et A. Gotman, 2006, p. 32). En adoptant une posture de type compréhensif (J. C. Kaufmann, 2007, p. 48 ; L. Negura, 2006, p. 54). Dans notre travail, l’investigation sur les systèmes de pensées et de valeurs des individus a intégré des questions portant sur le concept de modèles explicatifs de la maladie en anthropologie médicale proposé par Kleinman (1980, p. 106). Ainsi, nous avons opté pour le modèle explicatif individuel de la maladie associé par les populations aux morsures de serpents, c’est-à-dire le « Short Explanatory Model Interview » (SEMI)[2] Les 3 axes qui structuraient le guide d’entretien sont :i) les circonstances de la morsure (accident) ; ii) l’interprétation qu’il en donne ; iii) l’itinéraire thérapeutique adopté.

1.4. Méthodes d’analyse des données

Nous mobilisons dans cette étude, deux méthodes d’analyse notamment, l’analyse prototypique et catégorielle et l’analyse de similitude (J.C. Abric, 2003, p. 378).

L'analyse prototypique et catégorielle retenue dans cette étude s'inscrit dans la théorie du noyau central des représentations sociales. Elle a permis dans notre étude d’étudier la manière dont se structurent les associations libres des populations Gouro afin de repérer les éléments éligibles au noyau et ceux de la périphérie de la représentation. A ce niveau, deux indicateurs de centralité sont mobilisés à savoir la fréquence d'apparition (la saillance) des mots ou syntagmes et l'importance accordée par le sujet à ces mêmes productions (Vergès, 1994, p. 238). Les données sont traitées à partir du logiciel Evoc 2005 (Manuel Evoc 2005, version 06/2006 : paragraphe 7.4) pour les évocations hiérarchisées.

L'analyse de similitude initiée par C. Flament (1962, p. 69) est mobilisée pour traiter et analyser les données issues de l’analyse catégorielle. Elle a permis dans notre étude de poser des hypothèses en termes de système central et de système périphérique grâce au logiciel Simi (Bouriche, 2003, p. 242). Nous avons pu mettre en relief ainsi, les relations fortes entre les éléments de la représentation « c'est-à-dire, les relations de proximité, de ressemblance, de similitude, voire d'antagonisme entre les éléments qui la composent. ». Les résultats obtenus sont présentés sous forme d’un graphe valué qui représente graphiquement, les relations de similitude entre l'ensemble du corpus qui vise à apparaître les relations de similitude les plus fortes entre chacun des éléments considérés deux à deux.

[1] Principe de l’homogénéité (représentativité qualitative et catégorielle) des groupes enquêtés afin d’accéder le plus fidèlement possible, aux croyances, opinions et attitudes de la population.

Résultats

2. Résultats

2.1. Approche quantitative des représentations sociales de morsures de serpents chez les enquêtés

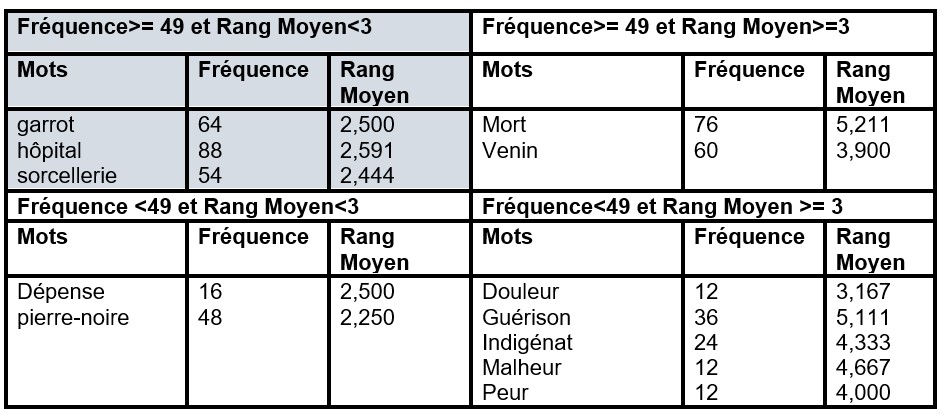

Les morsures de serpents sont analysées à travers le paradigme des représentations sociales en lien avec les parcours thérapeutiques des répondants. Dans cette perspective, la théorie du noyau central nous permet d’obtenir une distribution des évocations des enquêtés en fonction des critères d’occurrence et de l’importance accordée à ceux-ci. Il s’agit de procéder au repérage du contenu et de l’organisation de ces représentations en maximisant les différences entre les rangs des mots des quadrants de gauche et ceux des quadrants de droite. Le quadrant en haut et à gauche comprend ainsi, les mots à la fois très fréquents et cités dans les premiers rangs (présumés centraux dans la représentation). Le quadrant en haut et à droite et celui en bas et à gauche comprennent les mots pour lesquels, il y a une contradiction entre le critère du rang et de la fréquence. Le dernier quadrant en bas et à droite comprend enfin, les mots les plus « périphériques ».

L’approche quantitative des morsures de serpents analysée à travers le paradigme des représentations sociales en lien avec les parcours thérapeutiques des répondants s’est faite en deux (2) phases. En ce qui concerne la phase exploratoire, elle a porté sur les représentations sociales des morsures par l’ensemble des populations enquêtées (Tableau n° 1) d’une part et sur la répartition différenciée des évocations (usagers de la médecine traditionnelle et ceux de la biomédecine) des enquêtés (Tableau n°2 et Tableau n°3) d’autre part.

Tableau n°1 : Répartition des évocations en fonction du rang et de la fréquence pour l’ensemble des enquêtés

Nombre total de mots différents : 27. Nombre total de mots cités : 432. Le Fréquence minimale des mots est 10

Nombre total de mots différents : 27. Nombre total de mots cités : 432. Le Fréquence minimale des mots est 10

Source : TRA B. B. F. et YAO K. D., données d’enquête, 2018

Le traitement des données relatives aux évocations de l’ensemble des répondants nous permet d’obtenir un noyau central des représentations sociales structuré autour de 3 items notamment, « garrot », « hôpital » et « sorcellerie ». Ces occurrences réfèrent à des dimensions différentiées car les 2 premières relèvent d’une approche positiviste (biomédicale) relativement aux morsures de serpents tandis que la dernière (sorcellerie) est en lien avec la dimension totémique et socioculturelle de l’objet d’étude. Ces constats soulignent la probable existence de 2 groupes de répondants dotés de représentations sociales différentes par rapport à l’objet identique qui est la morsure de serpent.

En conséquence, les répondants de la première catégorie optent prioritairement pour un traitement biomédical. Comme l’exprime cet enquêté, « moi je vais d’abord à l’hôpital pour voir si c’est un simple accident ».

Parallèlement au noyau central, nous notons qu’à la première périphérie, il existe des évocations en rapport avec les causes (venin) et conséquences de la morsure de serpent (mort).

En somme, pour l’ensemble des enquêtés, les « morsures de serpents constituent des actes qui peuvent relever de la sorcellerie et qui nécessitent la mise en œuvre de mesure de secours tels que le garrot avant de s’orienter vers l’hôpital ». Cela ressort clairement de l’exposé traduit de cet enquêté : « moi, même si je pense que la morsure est l’œuvre de la sorcellerie, je bande la partie et je me rends à l’hôpital d’abord. C’est quand ça ne va pas que je vais voir les guérisseurs ».

2.2. Représentation sociale différenciée de la morsure de serpent chez les enquêtés

L’analyse des données issues du traitement des évocations des répondants ayant recours à la Tradithérapie nous indique que le noyau central des représentations sociales est défini par 2 items à savoir, « garrot » et « sorcellerie ». Ces éléments représentationnels apparaissaient déjà au sein des items centraux de l’ensemble de la population. Ils réfèrent à la dimension totémique et socioculturelle de l’objet étudié.

Conjointement au niveau de la première périphérie, nous notons la présence des items « Guérison ; Hôpital ; Mort ; pierre-noire ; venin ». Ces éléments sont relatifs aux dimensions positiviste (hôpital ; venin » et Tradithérapie (pierre-noire) et biomédicale (hôpital) avec les causes (venin) et conséquences de la morsure de serpent (mort).

Tableau n°2 : Répartition des évocations en fonction du rang et de la fréquence pour les enquêtés ayant recours à la Tradithérapie

Nombre total de mots différents : 23. Nombre total de mots cités : 288. Le Fréquence minimale des mots est 4

Nombre total de mots différents : 23. Nombre total de mots cités : 288. Le Fréquence minimale des mots est 4

Source : TRA B. B. F. et YAO K. D., données d’enquête, 2018

Au final, pour les enquêtés qui sollicitent les tradi-praticiens, les « morsures de serpents sont l’œuvre de la sorcellerie et requièrent des mesures de sauvetage comme la pause d’un garrot».

Qu’en est-il de la représentation des enquêtés qui s’orientent vers les hôpitaux en cas de morsures ophidiennes dans le cadre de ce travail ?

L’analyse du tableau n°3 ci-dessous en lien avec les évocations fournies par les répondants qui s’orientent vers la médecine moderne (approche biomédicale), nous fournit un ensemble d’enseignements.

Tableau n°3 : Répartition des évocations en fonction du rang et de la fréquence pour les enquêtés ayant recours à la Biomédicale

Nombre total de mots différents : 16. Nombre total de mots cités : 288. Le Fréquence minimale des mots est 2

Nombre total de mots différents : 16. Nombre total de mots cités : 288. Le Fréquence minimale des mots est 2

Source : TRA B. B. F. et YAO K. D., données d’enquête, 2018

D’abord, le noyau central des représentations sociales défini par 2 items à savoir, « hôpital » et « pierre-noire ». Ces items renvoient à 2 dimensions a priori parallèles ; positiviste avec « hôpital » et traitement traditionnel avec « pierre-noire ». Pour autant, ces 2 éléments représentationnels sont en lien d’un point de vue fonctionnel avec les modalités de secours à apporter à une personne victime d’une morsure ophidienne. Le présent tableau ne permet pas d’éluder l’hypothèse de la prégnance de la dimension socioculturelle dans la représentation des enquêtés qui affirment recourir à la médecine moderne en cas de morsure de serpent. Néanmoins, les données recueillies tendent à confirmer l’approche « cartésienne » que ceux-ci construisent par rapport à l’objet étudié.

Conjointement au niveau de la première périphérie, nous notons la présence d’items différentiés selon les dimensions « dépense ; garrot ; guérison ; indigénat ; mort ; sorcellerie ; venin ».

Ces éléments renvoient à des dimensions de type extra-biomédicale, Tradithérapie ou totémique (sorcellerie ; indigénat) et avec les causes (venin) et conséquences de la morsure de serpent (mort ; dépense ; guérison). Cette position est confirmée par ces affirmations de certains enquêtés qui estiment que « une morsure de serpent n’est jamais simple, il y a toujours une main invisible, un sorcier ou un mauvais sort. Donc même si on va à l’hôpital, il ne faut jamais négliger l’indigénat. Souvent même, il n’y a pas de médicament à l’hôpital, il faut avoir recours à la médecine traditionnelle ».

Au final, pour les enquêtés qui recourent à la médecine moderne ou biomédicale, il faut retenir d’un point de vue représentationnel que les « morsures de serpents exigent des soins prodigués soit à l’hôpital, ou à défaut par la « pierre-noire ». Le recours à la « pierre-noire » en référence aux entretiens conduits, ne remet pas en cause, la construction positive ou « objective » que ce sous-groupe de répondants élabore par rapport aux morsures ophidiennes.

Analysons à présent, l’apport du graphe de similitude au champ représentationnel des morsures de serpents.

2.3. Approche qualitative des représentations sociales de morsures de serpents chez les enquêtés

La grille de lecture catégorielle du thésaurus recueilli expose cinq (05) grandes dimensions en lien avec les représentations sociales des morsures de serpents chez les populations investiguées.

Tableau n°4: Catégorisation des items représentationnels issus du thésaurus des enquêtés

Source : TRA B. B. F. et YAO K. D., données d’enquête, 2018

Source : TRA B. B. F. et YAO K. D., données d’enquête, 2018

L’approche qualitative des représentations sociales chez les enquêtés en lien avec les morsures de serpents nous permet de constater l’existence de 5 catégories d’analyse. Ces catégories sont les dimensions qui structurent et organisent la construction du rapport des populations par rapport à l’objet social « morsure de serpent ». Il s’agit notamment de la catégorie « Rupture totem » qui renvoie à la désacralisation d’un tabou ancestral par le sujet, ce qui place ce dernier dans une posture de vulnérabilité face à une malédiction qui s’attache à ce totem. C’est ce que révèle cet interviewé affirme ceci : « moi j’appartiens à une famille qui ne consomme pas la viande de serpent. Nous avons une histoire ancienne avec les serpents. Chez nous, le serpent est à protéger. Nos aïeux ont noué un pacte avec le serpent qui leur a sauvé la vie dans un passé lointain. Depuis lors le serpent est comme nos protecteurs, ils ne nous font pas de mal nous non plus. Si on ne respecte pas ce pacte, on est sanctionné soit par un mauvais sort ou un accident et ça peut être une morsure ».

La catégorie « Attaque mystique » entretient des liens étroits avec la précédente, à la différence qu’ici, nul n’est besoin d’avoir enfreint un tabou ou un totem tutélaire pour « subir » la morsure de serpent. En effet, cette « attaque » peut être l’œuvre d’un ennemi, d’un adversaire ou d’un « sorcier » selon la rhétorique des enquêtés. Il peut s’agir d’une attaque motivée par des intérêts spécifiques adossés aux ambitions de celui qui suscite la morsure de serpent. La catégorie « Tradithérapie » souligne toutes les pratiques médicales qui relèvent de la science des guérisseurs qui sont consultés en cas de morsure de serpents. Cette dimension relève de l’aspect descriptif des évocations produites par les enquêtés lors de l’étude. Au regard de l’attribution d’une source à la morsure, les populations associent une thérapie spécifique. Cet enquêté estime que « quelqu’un peut aussi passer en sorcellerie pour te faire du mal. Il peut se transformer en scorpion ou serpent pour t’attaquer. Pour mon cas, parce que je suis un grand travailleur, mes voisins m’ont attaqué en se transformant en serpent pour me mordre. C’est quand j’ai consulté un charlatan que cela m’a été révélé. J’ai passé un long temps au village sans aller dans mon champ. On peut dire qu’il m’a eu, puisque cette année-là ma récolte n’a pas été bonne ». Cet autre interlocuteur raconte le cas de son fils. Il dit ceci : « mon fils est mort suite à une morsure de serpent il y a deux ans. Ils ont essayé de me faire du mal, mais comme ils n’arrivaient pas à m’atteindre, ils ont visé mon fils. Un serpent l’a mordu au champ, j’ai tout fait, mais il n’est pas resté, il est mort. L’enfant m’a dit qu’il a rêvé que quelqu’un l’avait mordu et quelque temps après l’accident s’est réalisé ».

Il en va de même pour la catégorie « biomédicale » qui concerne, cette fois, l’ensemble des connaissances et savoirs que les enquêtés associent à l’objet social « morsure de serpent ». Cette dimension constitue le pôle alternatif à la Tradithérapie et permet d’apprécier le parcours différentié en termes de choix thérapeutique chez l’ensemble des enquêtés. La dernière catégorie relative aux « conséquences » indique les préoccupations que les populations associent à la morsure de serpent en termes de dépenses financières, de contraintes douloureuses liées aux traitements et l’éventualité de la guérison ou de la mort après cet événement.

Au total, nous notons que les dimensions identifiées au sein des évocations des enquêtés tendent à couvrir tous les aspects relatifs à leur vécu psychosocial quotidien avec les serpents et leurs morsures éventuelles.

2.4. Approche des représentations sociales de morsures de serpents chez les enquêtés par le graphe de similitude

Le graphe de similitude (Figure n°1) associé à la représentation sociale des morsures de serpents chez l’ensemble de la population étudiée nous fournit un ensemble d’enseignements. Le graphe souligne une liaison forte entre les dimensions « rupture totem » et « soin biomédical » d’une part ; et entre « soin biomédical » et « attaque mystique » d’autre part. Nous notons que la dimension « soin biomédical » est le seul sommet qui entretient un lien avec tous les autres items figurant dans le graphe. La conjugaison de ces constats nous permet de soutenir que les éléments qui composent cette catégorie sont prégnants dans la représentation des populations qui la mobilisent par rapport aux morsures ophidiennes.

Figure n°1: Graphe de similitude relatif à la représentation des morsures de serpents au seuil 4 associé aux évocations de l’ensemble des enquêtés

Source : TRA B. B. F. et YAO K. D., données d’enquête, 2018

Ainsi, pour une large part des enquêtés, que la morsure de serpent relève d’une « attaque mystique » ou encore d’une « rupture de totem », la voie de recours adéquate est celle du « soin biomédical ». Ce que nous retenons des entrevues avec les répondants est que « c’est toujours important d’aller voir à l’hôpital si c’est une morsure simple ou non. Si tu n’as pas fait de rêve avant la morsure d’un serpent ou d’un scorpion, il faut aller d’abord à l’hôpital avant de faire l’indigénat. Si c’est simple l’hôpital va soigner. Il faut toujours essayer la médecine moderne, c’est important ».

Les communautés Gouro sont organisées en lignages qui sont caractérisés par des éléments communs. Dans tous les villages visités, plusieurs représentants des lignages ont déclaré avoir pour totem le serpent. Si la consommation de cet animal est interdite, il faut souligner que l’interdiction de le tuer est davantage de rigueur dans ladite communauté. Selon nos enquêtés, la violation de ces deux interdits est suivie de sanction. La violation du premier interdit (consommer le serpent) s’exprime par l’apparition de signes dermatologiques remarquables, pendant que le second (le fait de le tuer) fait apparaître de fortes probabilités de se voir mordre par un serpent. C’est ce que révèle ce vieil homme en déclarant ceci que nous avons traduit : « depuis nos ancêtres, on ne touche pas au serpent, parce que pour nous il n’est pas dangereux. Le serpent ne nous mord pas, donc nous aussi on ne le mange pas. Mais si tu lui fais du mal, il va se venger, il va te mordre. » Notre interlocuteur renchérit pour dire ceci : « même si quelqu’un d’autre tue un serpent et qu’un membre de ma famille mange, il va avoir des taches blanches sur tout son corps ».

Pour ce second cas, les populations ont affirmé l’observer de façon rigoureuse. Plusieurs cas de morsures ont été la conséquence à la rupture de cette exigence de l’avis des enquêtés.

Conclusion

Conclusion et perspectives

Cette étude a mis en évidence l’importance de la représentation sociale des morsures de serpents dans la pensée profane des populations. Les résultats de la présente étude procèdent de la méthode ethnographique. Celle-ci est une démarche adaptée pour connaître et comprendre les conceptions profanes relativement à l’épisode de morsure de serpents (L. Negura, 2006, p.12).

L’accent a été mis sur la façon dont les enquêtés décrivaient les conditions de l’incident de morsure dans leur communauté et dont elles expliquaient celui-ci (le sien ou celui des autres). Elle a permis, à partir des représentations qu’ont les populations des morsures de serpent, d’anticiper et expliquer leur itinéraire thérapeutique et cela, en dehors de l’accessibilité aux sérothérapies. L’on retient que la connaissance des représentations de la maladie et de ses causes par les populations en milieu rural éclaire leurs logiques sociales, c’est-à-dire, dépendent de la perception et surtout des considérations socioculturelles que les communautés ont de la maladie.

Les indicateurs socioculturels apparaissent indispensables pour mieux comprendre les logiques et les comportements des populations vis-à-vis d’une maladie. Ils permettent d’expliquer les réticences vis-à-vis des prises en charge efficaces et des mesures préventives. Les représentations sociales, qu’elles soient en accord ou en contradiction avec le modèle d’explication biomédical, doivent être utilisées comme point focal pour améliorer les stratégies de prise en charge.

Si la présente étude n’admet de généralisations que sous certaines conditions limitatives liées notamment à l’échantillonnage non-probabiliste du protocole, ses résultats pourraient constituer le substrat d’actions pour une éducation à la santé (populations et autorités nationales). Les acquis de la présente étude peuvent également servir de pistes pour l’élaboration et la prise en compte des représentations sociales au sein d’un Système de Soin Intégré (SSI), en matière de prise en charge des morsures de serpent.

Références

Références bibliographiques

ABRIC Jean-Claude, 2003, «La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales». In J.-C. Abric (éd.). Méthodes d’étude des représentations sociales, Ramonville Saint-Agne: Erès, p. 59-80.

AKTOUF Omar, 1987, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la démarche classique et une critique, PUQ, Montréal.

AUBRY Pierre, 2015, Envenimations par les animaux terrestres. Actualités.

AUGE Marc, 1976, «Savoir voir et savoir vivre : les croyances à la sorcellerie en Côte d’Ivoire»

Africa I.A.I., Vol. 46, n°2, p. 128-135.

AUGE Marc, 1984, «Ordre biologique, ordre social. La maladie, forme élémentaire de l’événement», In M. Augé. (ed.) et C. Herzlich (ed.). Le sens du mal, Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie, Paris, Editions des archives contemporaines, p. 35-91.

BLANCHET Alain et GOTMAN Anne, 2006, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan.

BOHUMIL Holas, 1969, Masques ivoiriens, Paris, CSH, 10p.

BONNET Doris, 1989, «Désordres psychiques, étiologies et changement social», Psychopathologie africaine, Dakar, vol. 22, n° 3, p. 293-324.

BUJOLD, Mathieu, 2011, Le patient intégrateur : Analyse de l'articulation d'une pluralité de voix / voies dans une clinique intégrative québécoise. Thèse département d'Anthropologie, Faculté Des Sciences Sociales Université Laval Québec.

CANGUILHEM Georges, 1966, Le normal et le pathologique. Paris : PUF, 1979.

CHEICKNA Salif, 2018, Connaissance du Zahouli: Un moment d'instruction sur le masquet sa prestation à travers des clés d'appréciation : conférence prononcée par professeur TOUOUI Bi Irié in fratmat.info, mercredi 24 octobre 2018, https://www.fratmat.info/index.php/culture/connaissance-du-zahouli-un-moment-d-instruction-sur-le-masque-et-sa-prestation-a-travers-des-cles-d-appreciation

CHIPPAUX Jean-Philippe et Diallo Amadou, 2002, «Évaluation de l’incidence des morsures de serpent en zone de sahel sénégalais, l’exemple de Niakhar», Bull Soc Pathol Exot, 95, vol. 3, p. 151-153.

DANTIER Bernard, 2003, La chose sociologique et sa représentation: Introduction aux Règles de la méthode sociologique d’Émile Durkheim, Canada : UQAC, Classiques des sciences sociales.

DEBELLE Katherine, 2013, Le grand dictionnaire des rêves. Editions Trajectoire.

DURKHEIM Emile, 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris : PUF, 1979, 6ème

édition.

ECK-SARRADON, 2002, S’expliquer la maladie. Une interprétation de la maladie en situation de soins, Villeneuve d’Ascq, Éditions du septentrion.

EVANS-PRITCHARD Edward Evan, 2000, «La maladie, un objet pour l’anthropologie sociale», In S. FAINZANG Sylvie, Revue Ethnologie comparée, Université de Montpellier 3, France, n°1.

FLAMENT Claude, 1962, «Lille 3, France», Cahiers du centre de recherche, n°1, 4, p. 63-97.

FREUD Sigmund., 1925, Le rêve et son interprétation. Paris: Gallimard, 118, Collection NRF.

KAUFMANN Jean-Claude, 2007, L’entretien compréhensif, Paris, Nathan.

KLEINMAN Arthur, 1980, Patients and healers in the context of culture: an exploration of the

borderland between anthropology, medicine, and psychiatry. Berkeley, University of California Press, Culture et santé publique, Gaëtan Morin éditeur.

KLEINMAN Arthur, Eisenberg Leon et Good Byron Joseph, 1978, «Culture, Illness, and Care: Clinical Lessons from anthropologic and cross-cultural research», Annal of International Medicine, 88, p. 251-258

KUCZYNSKI Liliane, 2002, «Les Marabouts africains à Paris», Paris, CNRS Éd., From Anthropologic and Cross-Cultural Research, The Journal of Lifelong Learning In Psychiatry, Vol. IV, No.1.

LE QUELLEC Jean-Loïc, 1989, Ethno-herpétologie et mythologie en Poitou-Charentes et en Anjou, Bulletin de la S.M.F. N°234, Jve 170 Double.

LEVY-BRUHL Lucien, 2013, La mentalité primitive. Une Edition électronique (4e édition), http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html

LOVELL Nadia, 1995, Pluralisme thérapeutique et stratégies de santé chez les Evhé du Sudest Togo. Paris : Ceped, Les dossiers du Ceped, N°33.

MEBTOUL Mohammed, 2016, Représentations sociales et savoirs d’expérience à l’égard de la santé et de la maladie : Représentations sociales et contextes culturels, Recueil scientifique et pédagogique, Oran, Publication de l’Université d’Oran (PUO).

MEILLASSOUX Claude, 1974, Anthropologie économique des Gouro de Côte d’Ivoire : de l'économie de subsistance à l'agriculture commerciale, Paris, Mouton.

MIHORTO Pierre Claver, 2006, Approche psychosociale des pratiques traditionnelles de guérison désenvoûtés ou des possédés par les thérapeutes traditionnels : étude des représentations sociales de français et de gabonais, Thèse de doctorat en Psychologie, Université Charles De Gaulle Lille 3, Ecole doctorale sciences de l’homme et de la société, Lille.

MOLINER Pascal et RATEAU Patrick, 2009, «Représentations Sociales et processus Sociocognitifs. Rennes», Presses Universitaires de Rennes, p. 5-9.

MOSCOVISCI Serge, 1969, Préface. In C. Herzlich (Eds). Santé et maladie, analyse d’une représentation sociale, Paris, PUF.

MUKAU?Ebwel Joachim, 2010,?Approches?des représentations sociales?de?l’autisme en Afrique.?Sémantique?culturelle?en?République?démocratiquedu?Congo.?,InEnfances?&?Psy?/4 (n°?49), Paris, Editeur?ERES.

MUNZELE Jean-Macaire, 2003, «Sens et signification du rêve dans la culture Ambuun», Bastidiana, n°41- 42, p. 113-123.

NEGURA Lilian, 2006, «L’analyse de contenu dans l’étude des représentations sociales», Sociologies, Théories et Recherches, 1 (1), p. 46-62.

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (OCDE), 2005, Historique du peuplement de la région du Centre-ouest. Rezo-ivoire.net.

OUAHBI Hamid, 2013, Les envenimations vénériennes en réanimation. Thèse de Doctorat, Université SIDI Mohammed BEN A., Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fès.

RADCLIFFE-BROWN Alfred Reginald, 1968, Structure et fonction dans la société primitive. Paris, Editions de Minuit.

REVEYRAND Odile, 1983, Etiologie et perception de la maladie dans les sociétés modernes et Traditionnelles. Premier colloque national d’anthropologie médicale, Paris : Chronique scientifique.

ROUGET Gilbert, 1960, «Mission en pays Gouro», Cahiers d’études africaines 1(2), p. 200-204.

STRAUSS Anselm et CORBIN Juliet, 1998, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage publications, 2nde édition.

TAUXIER Louis, 1924, Nègres Gouro et Gagou : Centre de la Côte d'Ivoire, Paris, Librairie orientaliste Geuthner.

ZEMPLENI Andras, 1985, «La « maladie » et ses « causes » : Introduction», L’ethnographie, vol. 81, n°96-97, p. 13-44.

ZEMPLENI Andras, 1986, Possession et sacrifice, In Transe, chamanisme et possession (Actes des II0 rencontres Internationales des 24-28 avril 1985). Nice : Editions Serre, p. 245-253.

Downloads

Publié

Comment citer

Numéro

Rubrique

Licence

Copyright (c) 2023 TRA Bi Boli Francis et YAO Kouakou Daniel