8 |CONTRASTES D’ACCÈS À L’EAU POTABLE À NGANGA-LINGOLO DANS LE DISTRICT DE GOMA TSÉ-TSÉ, DÉPARTEMENT DU POOL (RÉPUBLIQUE DU CONGO)

DRINKING WATER ACCESS CONTRASTS IN NGANGA-LINGOLO IN THE GOMA TSÉ-TSÉ DISTRICT, POOL DEPARTMENT (REPUBLIC OF CONGO)

Mots-clés:

République du Congo| contraste| Nganga-Lingolo|Résumé

Le présent article analyse les problèmes d’accès à l’eau potable à Nganga-Lingolo, village situé à la sortie sud de Brazzaville. Les principaux résultats sont issus de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain auprès de 80 ménages. Il ressort qu’à Nganga-Lingolo, les populations recourent à diverses sources d’approvisionnement en eau, dont les plus usuelles sont les sources et les puits. Ces eaux sont utilisées aux usages mixtes. Les ménages (44,9 %) conservent l’eau dans les bidons de 25 litres. 55 % d’entre eux assurent son transport sur la tête, une corvée très pénible pour les femmes ; ce qui limite le nombre de litres d’eau transportés par jour (25 litres pour la majorité). À Nganga-Lingolo, les contraintes liées à l’accès à l’eau sont multiples. 58,8 % des ménages parcourent 1 km par jour pour puiser de l’eau ; 48,7 % descendent et escaladent quotidiennement le relief accidenté pour avoir accès à l’eau ; 96,3 % des ménages collectent de l’eau quotidiennement ; 45 % passent 30 minutes au point d’eau ; 57,5 % effectuent 3 tours par jour pour s’approvisionner en eau. Le manque d’eau potable à Nganga-Lingolo est à l’origine de divers problèmes : maladies hydriques, dépenses excessives liées aux traitements de diverses pathologies hydriques et à l’achat de l’eau. L’urgence en termes d’amélioration d’accès à l’eau aux populations de Nganga-Lingolo est de rigueur pour une localité qui subit de plein fouet l’urbanisation incontrôlée de Brazzaville.

Introduction

Comme l’estime le Panel mondial de haut niveau sur l’eau et la paix (2017, p.11) : « L’eau, c’est la vie. C’est une condition fondamentale de la dignité et de la survie de l’homme, et le prérequis pour la résilience des sociétés et du milieu naturel ». L’importance réelle de l’eau, quelles qu’en soient les variations et les contrastes du point de vue de l’ensemble des différentes parties prenantes, a souvent été négligée, de sorte que l’eau est souvent gaspillée, mal utilisée et détournée au profit de certains intérêts (ONU, 2021, p.21). Aujourd’hui la question d’approvisionnement en eau est d’autant plus complexe et d’actualité avec la pandémie du Coronavirus où elle devient un véritable enjeu économique et stratégique que ce qu’elle était il y a de cela plus d’une décennie. Cette problématique est amplifiée par les principaux facteurs de risque liés à l’eau tels que : pénurie d’eau accrue, stress hydrique accru, inondation, sécheresse, baisse de la qualité d’eau, phénomènes météorologiques extrêmes, régulation des déversements, variabilité saisonnière ou interannuelle, augmentation du prix de l’eau et rationnement de l’approvisionnement en eau.

En effet, 2,2 milliards de personnes, soit 29% de la population mondiale, n’ont pas accès à des services d’alimentation domestique en eau potable gérée en toute sécurité (OMS/UNICEF, 2019). 785 millions de personnes manquent encore d'un service élémentaire d'eau potable. (Ibid.). 144 millions de personnes recueillent encore de l'eau potable directement à partir des sources d'eau de surface (puisées dans des lacs, des cours d’eau ou des canaux d’irrigation). (Ibid.). Sur les 785 millions de personnes n’ayant toujours pas accès à un service élémentaire d'eau potable, 8 personnes sur 10 vivent en zone rurale. La moitié d’entre elles vivent dans l’un des Pays les Moins Avancés (Ibid.). Cette situation est inédite en Afrique Sub-saharienne où seulement 24 % de la population a accès à une source sûre d’eau potable (World Water Development Report 2019, ONU). Toutefois, 39 % des habitants n’ont pas accès à des services élémentaires d’accès à l’eau (lbid.). 135 millions de personnes font plus de 30 minutes de déplacement par jour pour avoir accès à une eau potable (lbid.) tandis que le continent dispose des grands fleuves comme le fleuve Congo, le Nil, le Zambèze, le fleuve Niger etc.

Le Congo fait partie des six pays les plus riches en eau d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest qui détiennent 54 % de l’ensemble des ressources en eau du continent… (Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Est, 2020, p.27). Il dispose d’abondantes ressources en eaux, estimées à 1.588 milliards de m3/an, avec un potentiel de 88.196 m3 par an et par habitant, qui le classe parmi les pays à « ressources en eau pléthoriques » (Global Water Partnership Central Africa, 2010, p.16). Cependant, les prélèvements d’eau effectués pour les besoins domestiques ne représentent à peine que 0,13 %. Le taux d’accès à l’eau potable, en milieu rural, est de 32 % et 75 %, en milieu urbain (Ps-Eau, 2014, p.2). Selon la même étude, 10 à 20 litres, est la quantité d’eau maximum qu’une personne utilise par jour, en zone rurale, alors qu’elle est de 6,25 à 12,5 litres par personne et par jour, dans le département des Plateaux (Moatila O.L., 2018, p.220), qui représente pourtant « le château d’eau du pays » où la majorité des cours d’eau qui arrosent le pays prennent naissance. Par conséquent, les populations ont un accès limité à l’eau potable. Ce qui revient à dire que « l’eau est partout, mais sauf dans les ménages ». Ce paradoxe inadmissible est plus illustratif à Brazzaville, la capitale du pays, située au bord du fleuve Congo où les populations sont confrontées aux difficultés d’accès à l’eau dans leur quotidien. Cette réalité n’épargne guère la localité de Nganga-Lingolo, située juste à l’entrée sud de Brazzaville et faisant partie désormais de sa périphérie.

En 2002, elle comptait 1921 habitants, ce qui faisait d’elle le plus grand village du district de Goma tsé-tsé. Sa population est passée de 2276 habitants, selon le RGPH de 2007 à 6000 habitants, en 2021. Sa proximité avec Brazzaville est la principale cause de sa croissance démographique et de sa métamorphose; ce qui lui donne les allures d’un grand quartier de Brazzaville avec tout un corolaire de défis à relever dont celui d’accès à l’eau potable.

En raison de l’inexistence des services d’adduction d’eau potable, les populations éprouvent d’énormes difficultés pour s’approvisionner en eau qui, d’ailleurs, est de qualité incertaine. Leur quotidien se traduit par de multiples corvées d’eau, le matin comme le soir, des longues attentes aux points d’eau pour sa collecte ; ce qui les prive suffisamment du temps d’accomplir certaines tâches. Le problème d’accès à l’eau potable, dans cette localité, se pose avec acuité. Pour mieux le comprendre, les questions suivantes se posent : Où s’approvisionnent les populations de Nganga-Lingolo en eau ? Quelles sont les pratiques et les difficultés liées à l’accès à l’eau à Nganga-Lingolo? Quelles sont les incidences d’inaccessibilité à l’eau à Nganga-Lingolo? Ce travail vise à analyser les problèmes d’accès à l’eau à Nganga-Lingolo.

1. Présentation de la zone d'étude

La localité de Nganga-Lingolo est située dans le département du Pool, plus précisément dans le district de Goma Tsé-Tsé le long de la route nationale n°1, désormais en bordure Sud de Brazzaville. Elle est la porte d’entrée de Brazzaville et représente le premier village le plus proche de celle-ci. Elle fait désormais partie intégrante de la ville. Elle se localise entre 4,3352° ou 4° 20' 7" de latitude sud et 15,1437° ou 15° 8' 37" de longitude est avec 365 m d’altitude.

Elle est limitée au nord par le village Makana, au sud par le cours d’eau Maloto qui le sépare de l’arrondissement 8 Madibou, à l’est par le village Mikatou Bamboma et à l’ouest par Loukanga 1 comme nous renseigne la carte n°1.

Carte n°1: Localisation de la zone d’étude

Méthodologie

2. Méthodologie de la recherche

La méthodologie issue pour cette étude est classique. Elle est basée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain.

2.1. La recherche documentaire

Elle a porté sur la consultation des documents relatifs à l’accès à l’eau dans le monde, en Afrique Subsaharienne et en République du Congo, en particulier. Elle a été menée dans les bibliothèques de l’Ecole Normale Supérieure, de la Faculté des Lettres, Arts et des Sciences Humaines, à l’Institut Français du Congo, sur Internet, dans les centres de recherches et dans les administrations ; ce qui nous a permis de consulter les livres, articles, mémoires, thèses et rapports traitant la question de l’eau dans divers axes. La recherche documentaire nous a permis de recueillir des informations concernant notre sujet afin de mieux orienter notre réflexion.

2.2. L’enquête sur le terrain

Les enquêtes de terrain ont été une étape déterminante de notre recherche. Elles ont été réalisées en complexité de divers éléments constitutifs de la démarche géographique, à savoir : la pré-enquête, l’enquête proprement dite, les observations, les entretiens et les interviews issus des questionnaires et guides d’entretien élaborés au préalable.

Concernant les observations, elles ont été directes et concernaient les visites effectuées aux points d’eau, l’observation des moyens de conservation et de transport de l’eau, des quantités d’eau disponibles, des pratiques liées à l’accès à l’eau. Elles nous ont permis de comprendre les difficultés d’accès à l’eau auxquelles sont astreintes les populations de Nganga-Lingolo.

La pré-enquête a été réalisée pour cette étude. Elle a été effectuée à partir d’un questionnaire test destiné à 30 ménages choisis de façon aléatoire, faute des données statistiques officielles sur la population cible, afin d’avoir une idée de la situation d’accès à l’eau à Nganga-Lingolo, de bien appréhender les réalités du terrain, de bien orienter nos interventions, par rapport à nos attentes.

L’ensemble des questions portait sur les points d’eau, les modes de conservation et de transport, le temps de collecte, les quantités d’eau utilisées etc. Elle a permis d’avoir un premier contact avec notre zone d’étude et les personnes cibles. Elle a permis également de mieux reformuler nos questions.

L’enquête proprement dite a permis la collecte d’une importante documentation démographique, économique, et sociologique par l’exploitation systématique des archives administratives de la zone d’étude. Suite aux résultats obtenus, lors des analyses de l’enquête préliminaire, l’enquête de terrain proprement dite a permis d’authentifier un fond de carte favorisant ainsi la délimitation de notre zone d’étude, la détermination de l’échantillon et l’actualisation des données. Pour ce faire, nous avons recueilli les données à travers une enquête transversale ménage par questionnaire. Au total, 80 chefs de ménages ont été enquêtés de façon aléatoire en tenant compte de la représentativité spatiale et sociale de la zone d’étude. Les données officielles actuelles étant inexistantes, le choix aléatoire semble le plus approprié puisque l’objectif principal de notre étude est que nos résultats soient généralisables à toute la zone d’étude ; ce qui justifie que les données extraites des 80 chefs de ménages choisis reflètent ce qu’elles seraient pour la population cible dans son ensemble. Le choix aléatoire nous a permis d’éliminer totalement les préjugés humains et les données recueillies sont bien informées et holistiques.

2.3. Collecte des données

Les données utilisées pour cette étude sont issues du RGPH 2007. D’autres informations ont été collectées à la sous-préfecture de Goma tsé-tsé et auprès des chefs de ménages.

2.4. Outils et traitement des données

L’ordinateur portable, le GPS et l’appareil photo numérique ont été utilisés pour la réalisation de ce travail. Les logiciels Sphinx Millenium 4.5, Excel 2016, Word 2016 et QGIS 3.10.9 ont été utilisés pour la saisie et le traitement des données, la réalisation des tableaux, des figures et des cartes.

Résultats

3. Résultats

3.1. Causes de l’insuffisance d’eau potable à Nganga-Lingolo

À Nganga-Lingolo, diverses actions ont été menées pour rendre accessible l’eau potable aux populations. Mais de nombreux faits majeurs constatés n’ont pas facilité la pérennité des ouvrages réalisés. On souligne comme facteurs explicatifs de l’insuffisance d’eau potable : la faible mobilisation de fonds alloués à ce sous-secteur de la part des pouvoirs publics, par rapport aux autres secteurs ; le manque d’entretien et de techniciens capables de répondre aux problèmes éventuels, dont ceux liés aux réparations ; l’absence de prévision d’une structure de vente de pièces de rechanges, en cas de panne ou d’usure du matériel ; la mauvaise gestion de la structure collective parfois transformée en bien familial ; la faible capacité de gestion, d’exploitation et de maintenance des ouvrages ; l’absence d’acteurs privés susceptibles d’accompagner la gestion de l’accès à l’eau potable dans les communautés rurales et d’encourager les initiatives privées en la matière. À ces facteurs s’ajoutent : l’ignorance des ouvrages par les bénéficiaires, c’est-à-dire, que bon nombre d’ouvrages ont été livrés aux bénéficiaires, sans sensibilisation préalable sur la prise en charge des points d’eau et leur gestion par les utilisateurs ; le manque de formation du personnel chargé de faire fonctionner ces ouvrages ; le manque d’encadrement des communautés rurales bénéficiaires des infrastructures, pour assurer la gestion de la structure, après livraison ; qui devraient être impliquées dans leur gestion, à travers les comités de gestion mis en place.

3.2. Points d’approvisionnement en eau à Nganga-Lingolo

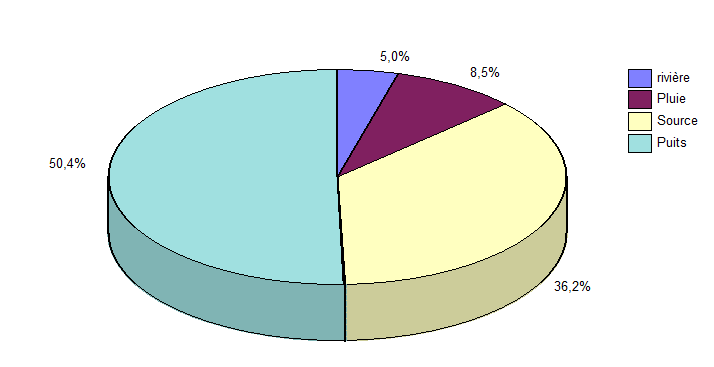

À Nganga-Lingolo diverses sources d’approvisionnement en eau sont utilisées dans les ménages. Selon la figure 1, 50,4 % des chefs de ménages s’approvisionnent en eau de puits, 32,2 % s’approvisionnent en eau de source et 8,5 % s’approvisionnent en eau de pluie et 5 % en eau de rivière.

Figure n°1 : Sources d’approvisionnement en eau

Source : Enquête de terrain, 2021

La planche n°1 renseigne sur les types d’approvisionnement en eau à Nganga Lingolo.

Planche n°1 : Différents points d’eau à Nganga Lingolo

3.2.1. Répartition des points d’eau les plus usuels à Nganga-Lingolo

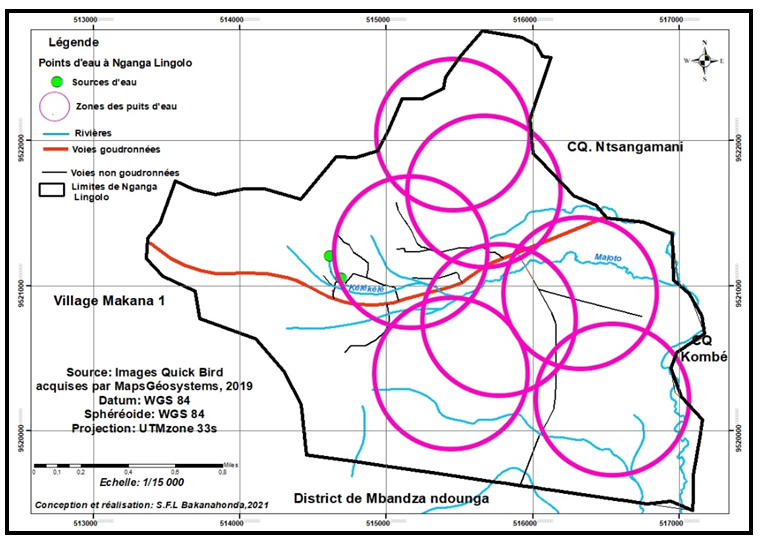

L’eau de puits est disponible dans toutes les zones à Nganga-Lingolo. À l’inverse, l’eau de source n’est disponible que dans les blocs de Kélékélé, tel que nous renseigne la carte n°2.

Carte n° 2 : Disponibilité des types d’eau selon les zones

On retrouve les puits presque dans toutes les parcelles à Nganga-Lingolo. Ces puits sont, en majorité, traditionnels et réalisés à la main avec une profondeur de 8 à 12 mètres, voire 15 mètres selon la nature du relief de chaque zone. La construction d’un puits est un travail pénible et nécessite plus de temps (2 à 3 semaines) et d’argent selon le type de puits. 20 000 F CFA est le coût de construction d’un puits traditionnel. En revanche, le prix d’un puits semi-moderne tourne autour de 80 000 F CFA.

3.2.2. Usage de l’eau

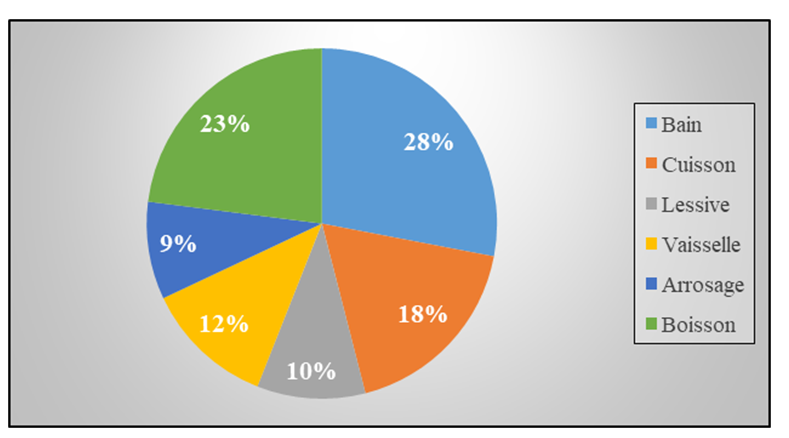

Comme nous l’indique la figure 2, 28 % des ménages utilisent de l’eau pour le bain, 23 % pour la boisson, 18 % pour la cuisson, 12 % pour la vaisselle, 10 % pour la lessive et 9 % pour l’arrosage des cultures.

Figure n°2 : Différents usages de l’eau Nganga-Lingolo

Source : Enquête de terrain, 2021

À Nganga-Lingolo l’eau de puits et celle de rivière sont utilisées pour les usages domestiques (bain, nettoyage, cuisson, vaisselle et lessive) et l’eau de source est souvent utilisée pour la boisson ( Planche n°2).

Planche n°2 : Usage de l’eau

3.3. Pratiques courantes liées à l’accès à l’eau à Nganga Lingolo

Diverses pratiques sont récurrentes pour la collecte de l’eau à Nganga-Lingolo.

3.3.1. Moyens de conservation de l’eau

Selon la figure 3,44,9 % des ménages conservent l’eau dans les bidons de 25 litres, 28,2 % utilisent les seaux, 8,3 % des ménages utilisent les bouteilles en plastique. Rares sont ceux qui utilisent les bassines (3,8 %), les cuvettes (3,8%), les citernes (3,8%), les tonneaux en plastique (3,2 %), les tonneaux en fer (2,6 %) et les bouteilles en verre (1,3 %) pour la conservation de l’eau.

Figure n°3 : Récipients de conservation de l’eau

Source : Enquête de terrain, 2021

L’eau conservée dans les bidons est utilisée à la fois pour la boisson et les tâches domestiques ; celle conservée dans les seaux est souvent utilisée pour la vaisselle et la lessive, tandis que l’eau conservée dans les bouteilles en plastique est plus destinée à la boisson. Les seaux réservés pour la conservation de l’eau sont pour la majorité sans couvercles. L’eau conservée dans les tonneaux est utilisée pour la lessive, la vaisselle et autres tâches domestiques.

Planche n°3 : Différents récipients de conservation de l’eau

3.3.2. Durée de conservation de l’eau

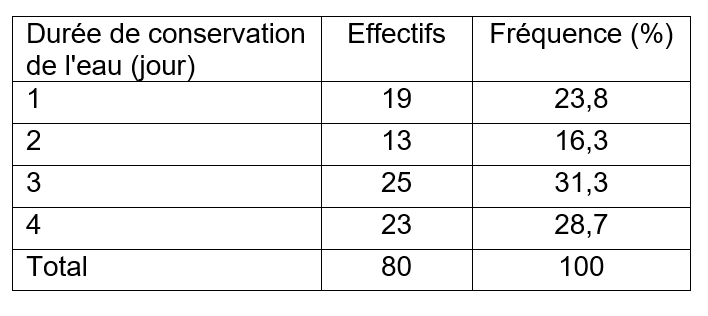

Selon nos résultats, 31% des ménages à Nganga-Lingolo conservent l’eau pendant 3 jours, 28 % conservent de l’eau pendant 4 jours, 23,8 % conservent de l’eau pendant 1jour et 16,3 % des ménages conservent pendant 2 jours (Tableau n°1).

Tableau n°1 : Durée de conservation de l’eau

Source : Enquête de terrain, 2021

La durée de conservation de l’eau dans un ménage dépend du nombre d’utilisateurs et de récipients disponibles. Les ménages conservant de l’eau pendant 4 jours sont ceux qui vivent loin des points d’eau. Ils comptent parmi ceux qui économisent de l’eau.

3.3.3. Différents moyens de transport de l’eau

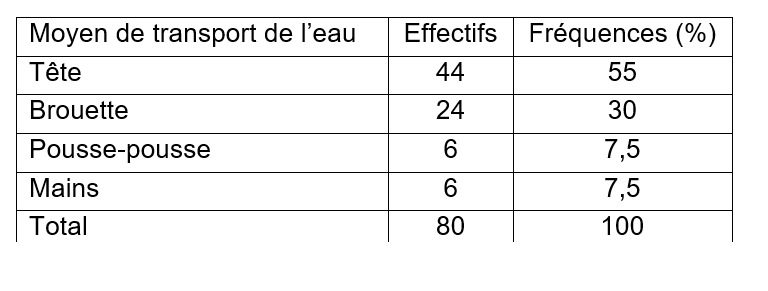

Le tableau n°2 montre que 55% des ménages assurent le transport de l’eau sur la tête, 30% utilisent la brouette et 7,5% des ménages utilisent respectivement le pousse-pousse et se servent de leurs mains.

Tableau n°2 : Moyens de transport de l’eau

Source : Enquête de terrain, 2021

Le transport d’eau sur la tête est une méthode très pratique utilisée à Nganga-Lingolo. La brouette facilite le transport de plusieurs récipients. Elle est utilisée à la fois par les femmes et les hommes. Le pousse-pousse est utilisé uniquement par les hommes. Il est plus utilisé à des fins commerciales par des jeunes exerçant le commerce de l’eau. Il permet de transporter un plus grand nombre de récipients à de longues distances.

Planche n°3 : Moyens de transport

3.3.4. Nombre de litres transportés

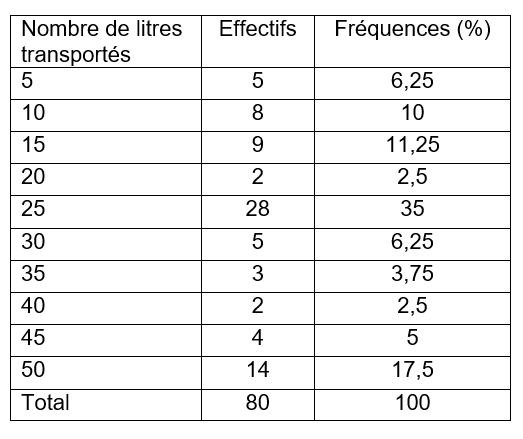

Selon le tableau n°3, la majorité (35%) des chefs de ménages transportent 25 L d’eau par jour, 17,5 % transportent 50 L, 11,25 % transportent 15 L, 10 % transportent 10 L et 6,25 % transportent 5L. Rares sont des chefs de ménages qui transportent respectivement 20 L (2,5 %) à 40 L (2,5 %) d’eau par jour. Ceux qui transportent 50 L et plus utilisent généralement la brouette ou le pousse-pousse.

Tableau n°3 : Nombre de litres transporté

Source : Enquête de terrain, 2021

Le nombre de litres d’eau transportés par jour est plus influencé par le moyen de transport, la distance qui sépare le domicile d’un point d’eau, l’âge du transporteur et le genre.

3.4. Contraintes liées à l’accès à l’eau

La distance à parcourir, la nature du relief accidenté, la recherche quotidienne de l’eau et le temps passé pour son puisage comptent parmi les contraintes majeures rendant difficiles l’accès à l’eau à Nganga-Lingolo.

3.4.1. Distance à parcourir pour accéder à un point d’eau

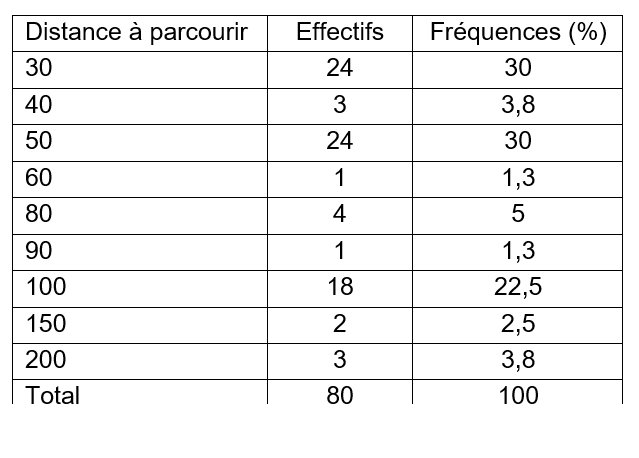

Nos résultats d’enquêtes révèlent qu’à Nganga-Lingolo, 30% des chefs de ménages parcourent 50 m pour recueillir de l’eau, 30% parcourent 30 m et 22,5% parcourent 100 m. Rares sont ceux qui parcourent 80 m (5 %), 40 m (3,8%), 200 m (3,8%), 150 m (2,5%) et 60 m (1,3%) pour s’approvisionner en eau, qui est en majorité celle de puits (Tableau n°4).

Tableau n°4 : Distance à parcourir en mètres

Source : Enquête de terrain, 2021

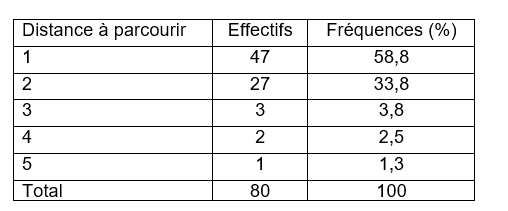

Les distances parcourues calculées en mètres signifient que les points d’eau se trouvent proches des habitations (puits dans les parcelles). En revanche, pour les populations qui parcourent de longues distances, 58,8% des ménages parcourent 1 km pour puiser de l’eau et 33,8% effectuent 2 km. Rares sont ceux qui parcourent 3 km (3,8%), 4 km (2,5%) et 5 km (1,3%) (Tableau n°5).

Tableau n°5 : Distance à parcourir en kilomètres

Source : Enquête de terrain, 2021

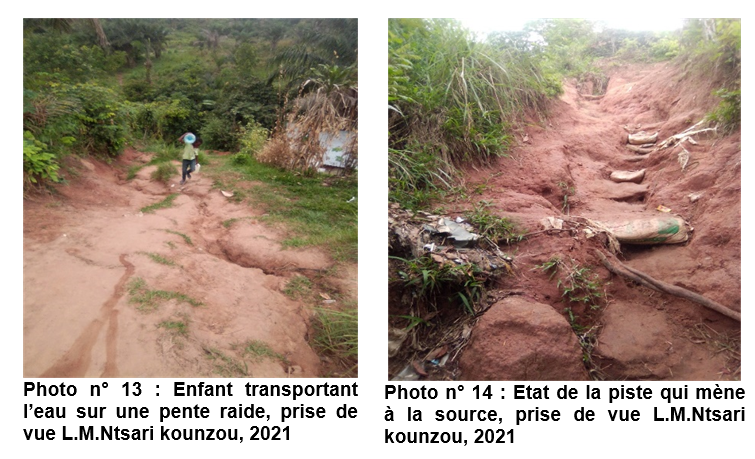

3.4.2. Nature du relief accidenté

Selon nos résultats, 28,7% des points d’eau se trouvent dans des zones en pentes raides, à l’inverse 20% se trouvent dans des vallées. Ce qui nécessite un grand effort physique aux populations qui effectuent des montées et descentes pour s’approvisionner en eau, tel nous montre la planche n°2.

Planche n°2: Nature du relief

3.4.3. Recherche quotidienne de l’eau

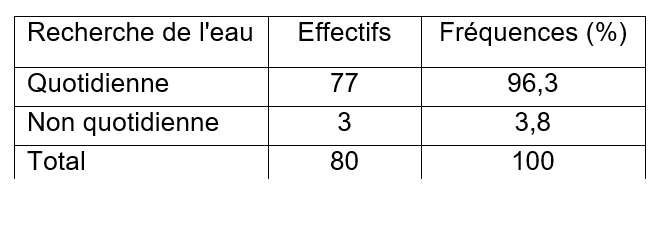

Selon les résultats de nos enquêtes, 96,3% des ménages collectent de l’eau quotidiennement, contre 3,8% qui ne recherchent pas de l’eau tous les jours, comme nous l’indique le tableau 6.

Tableau n°6 : Recherche de l’eau au quotidien

Source : Enquête de terrain, 2021

La forte fréquence des ménages cherchant de l’eau quotidiennement se justifie du fait que l’accès à l’eau est très limité et l’exécution de diverses tâches domestiques nécessite plus d’eau.

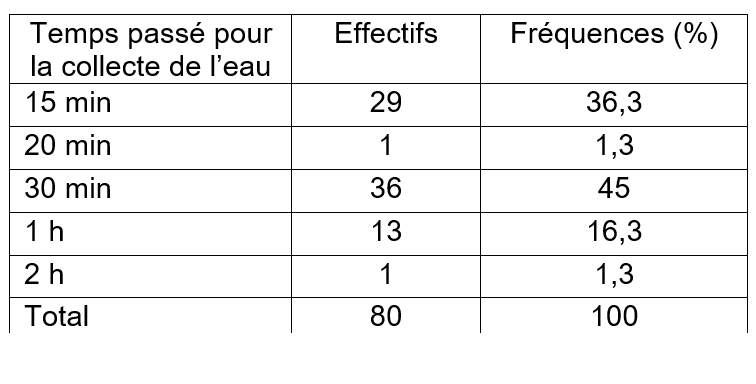

3.4.4. Temps effectué pour la collecte de l’eau

Le tableau 7 montre que 45% des ménages passent 30 minutes au point d’eau, 36,3% effectuent 15 minutes et 16,3% 1 heure. Comme on peut le constater, rares sont les ménages qui passent 20 minutes (1,3%) et 2 heures (1,3%) au point d’eau.

Tableau n°7 : Temps passé pour la collecte de l’eau

Source : Enquête de terrain, 2021

Plus de temps passé au point d’eau se justifie par rapport à la distance effectuée, l’afflux de personnes présentes au point d’eau, la pression de l’écoulement de l’eau, le nombre de litres d’eau transportés et les pentes raides à escalader allant jusqu’à 60° d’inclinaison.

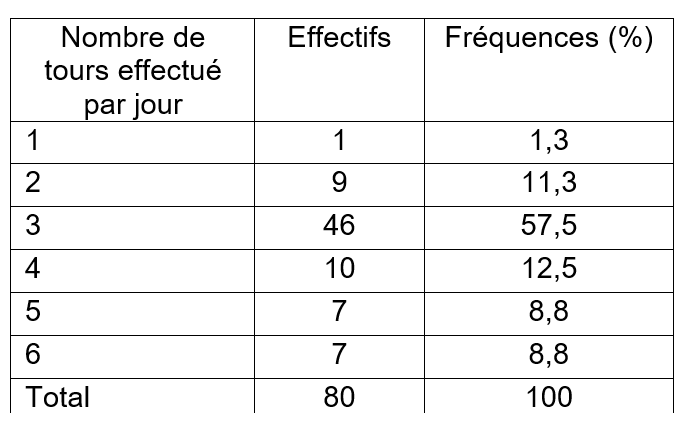

3.4.5. Nombre de tours effectués par jour pour la collecte de l’eau

À Nganga-Lingolo, 57,5% des ménages effectuent 3 tours par jour pour s’approvisionner en eau, ce qui représente une véritable corvée ; 12,5% font 4 tours, 11,3% 2 tours, 8,8% 5 tours et 8,8% effectuent 6 tours pour puiser de l’eau. Seulement 1,3% de ménages effectue 1 tour pour la collecte de l’eau (Tableau n°8).

Tableau n°8 : Nombre de tours effectués par jour pour puiser de l’eau

Source : Enquête de terrain, 2021

Les ménages effectuant plus de tours pour s’approvisionner en eau résident proche des points d’eau. À l’inverse, ceux qui sont distant des points d’eau effectuent moins de tours mais avec beaucoup de récipients.

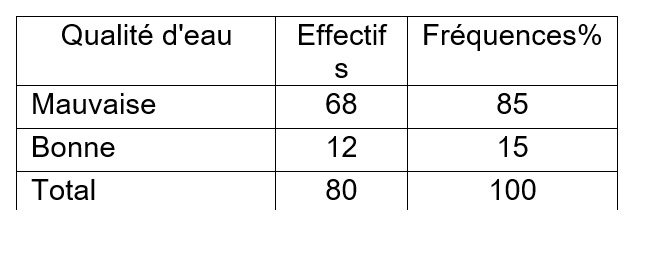

3.4.6. Perception de la qualité de l’eau utilisée par les ménages

Selon le tableau, 9,85% des ménages affirment utiliser de l’eau de mauvaise qualité ; en revanche, 15% affirment utiliser de l’eau de bonne qualité.

Tableau n°9 : Qualité de l’eau utilisée dans les ménages

Source : Enquête de terrain, 2021

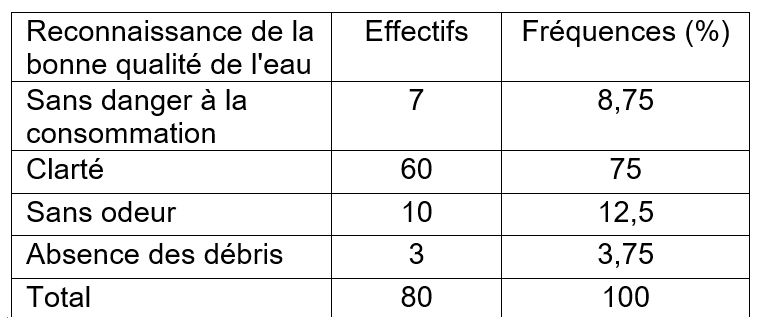

À la question de savoir comment les ménages reconnaissent la bonne qualité de l’eau, 75% des ménages affirment reconnaître la bonne qualité de l’eau à travers sa clarté, 12,5% certifient le manque d’odeur, 8,75% évoquent l’absence du danger à la consommation et 3,75% parlent de l’absence des débris (Tableau n°10).

Tableau n°10 : Reconnaissance de la bonne qualité de l’eau

Source : Enquête de terrain, 2021

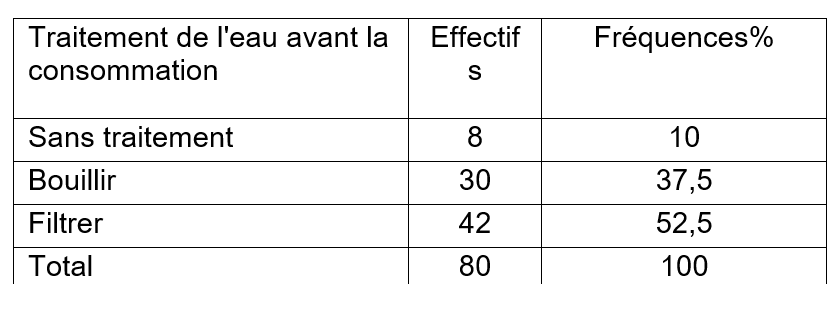

3.4.7. Traitement de l’eau avant la consommation

Le tableau n°11 montre que 52,5% des ménages filtrent de l’eau avant de la consommer, 37,5% font bouillir de l’eau avant sa consommation et 10% la boivent sans traitement.

Tableau n°11 : Traitement de l’eau avant sa consommation

Source : Enquête de terrain, 2021

3.5. Incidences d’inaccessibilité à l’eau à Nganga-Lingolo

L’insuffisance d’eau potable est à l’origine de divers problèmes tels que nous révèle cette étude à Nganga-Lingolo.

3.5.1. Maladies hydriques

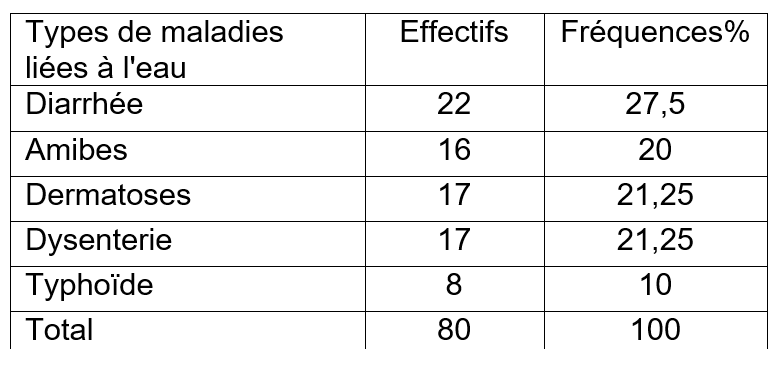

Selon nos résultats, la diarrhée (27,5%) est la maladie hydrique dont souffre la majorité des ménages à Nganga-Linga. Ensuite, les dermatoses (21,25%) et la dysenterie (21,25%). 20 % des ménages sont victimes des amibes et 10 % souffrent de la typhoïde (Tableau n°12).

Tableau n°12 : Types de maladies

Source : Enquête de terrain, 2021

Le manque d’hygiène dû à l’inaccessibilité à l’eau impacte sur la santé des populations, surtout lorsque la qualité d’eau nécessaire dans le corps n’est pas garantie. Certaines maladies hydriques se manifestent par des symptômes comme : les bourdonnements du ventre, les maux de ventre intenses, les démangeaisons.

3.5.2. Recours aux soins de santé

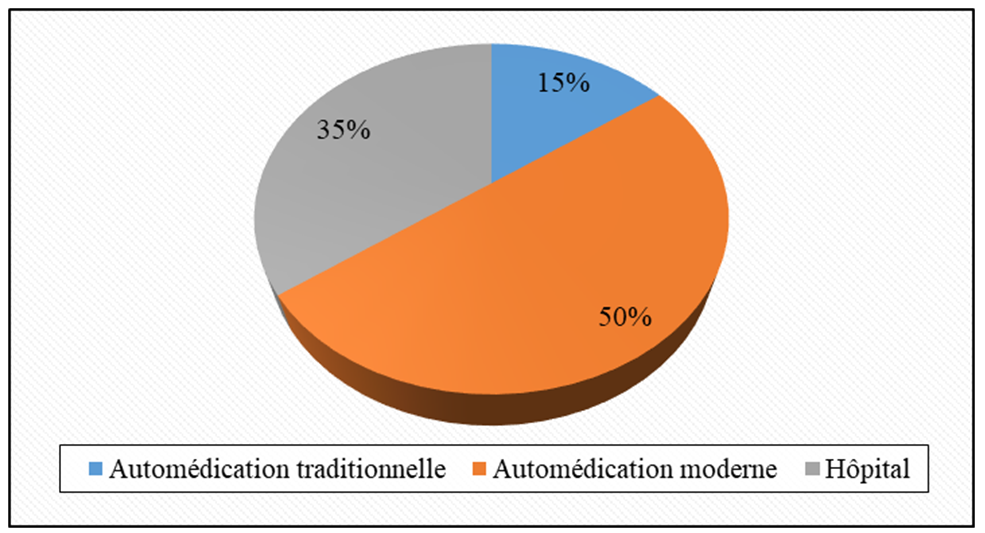

S’agissant du recours aux soins de santé, 50% des ménages victimes des pathologies hydriques recourent à l’automédication moderne, 35 % recourent à l’hôpital et 15% seulement recourent à l’automédication traditionnelle (Figure n°4).

Figure n°4 : Itinéraires thérapeutiques suite aux maladies hydriques

Source : Enquête de terrain, 2021

L’automédication moderne est la pratique la plus usuelle des ménages à Nganga-Lingolo, c’est-à-dire, les ménages consomment les médicaments sans prescription médicale. Les conséquences liées à l’automédication sont multiples. On souligne les risques dus au médicament lui-même (méconnaissance des composants, toxicité méconnue, date de péremption, interaction médicamenteuse avec d’autres médicaments, etc.), et les risques dus à la prise (erreur de posologie, méconnaissance des effets secondaires, éventuelles allergies, etc.). L’automédication peut aggraver l’état de santé de la personne malade, développer d’autres pathologies et entrainer des complications sévères voire la mort. Ces médicaments sont vendus dans la rue (vendeurs ambulants appelés communément « Bana mâ nganga »), aux alentours du marché et dans les pharmacies. Le recours à l’hôpital est nécessaire pour certains ménages à revenu moyen et pour les malades lorsque la maladie perdure. L’automédication traditionnelle est une pratique employée dans le traitement des pathologies hydriques à Nganga-Lingolo, pour la plupart des ménages, par manque de moyens financiers. Cette pratique est acceptée pour autant qu’elle permette de prendre en charge des maladies ou symptômes présumés bénins et connus avec pour avantage, discrétion et économie de temps et d’argent. L’automédication traditionnelle peut conduire à un échec thérapeutique, à des erreurs de dose, à un traitement inapproprié, à des effets secondaires et à des erreurs diagnostiques plausibles. Elle implique la consommation des médicaments à base de plantes sous différentes formes : présentations naturelles, tisanes, poudres, sirops, pommades, etc.

3.5.3. Achat de l’eau

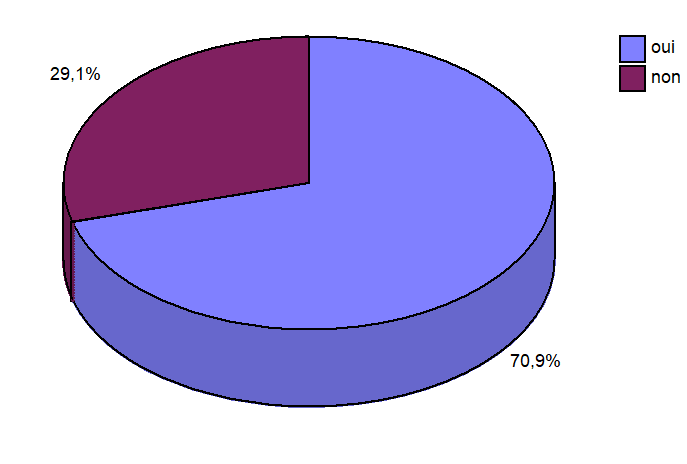

Suite aux difficultés d’accès à l’eau à Nganga-Lingolo, il ressort de la figure n°5 que 70,9% de ménages achètent de l’eau. À l’inverse, 29,1 % des ménages n’en achètent pas.

Figure n°5 : Achat de l’eau

Source : Enquête de terrain, 2021

L’eau achetée à Nganga-Lingolo est celle de source, de puits et de l’eau minérale. L’eau de source située dans les zones de Kélékélé, se trouvant à quelques kilomètres des autres zones du village est la plus commercialisée, utilisée pour la boisson et les besoins domestiques.

3.5.4. Dépenses liées à l’achat de l’eau

Sur 70,9% des ménages qui achètent de l’eau à Nganga-Lingolo, 36,1 % achètent de l’eau de source et de puits à 250 F CFA le bidon de 25 litres, 22% dépensent 200 F CFA pour l’achat de l’eau de source et de puits, 7,8% achètent un bidon de 25 litres à 150 F CFA et 5% dépensent 100 F CFA pour l’achat d’un bidon de 25 litres d’eau de puits.

Conclusion

De nos jours, il est inadmissible de concevoir une localité sans un système d’adduction d’eau potable. Nganga-Lingolo qui est l’un des villages du district de Goma Tsé-Tsé, désormais limitrophe de Brazzaville, est confronté aux problèmes d’accès à l’eau. Les populations ont accès aux diverses sources d’approvisionnement en eau (source, puits, rivière et pluie) non fiable à cause de l’absence des installations adéquates d’adduction d’eau potable. D’où l’eau de puits et de source restent plus usuelles au sein des ménages. En effet, l’eau disponible dans les ménages est de quantité très limitée et de qualité incertaine. Elle est conservée, pour la plupart, dans les bidons de 25 litres. Les populations quotidiennement parcourent de longues distances, en escaladant des pentes raides pour collecter de l’eau. Les corvées d’eau les épuisent considérablement à tel point que les femmes et les jeunes filles préfèrent exécuter certaines tâches domestiques (vaisselle et lessive) au point d’eau. Ce qui transforme ces lieux et les eaux utilisées en vecteurs de contamination et de propagation des maladies hydriques. La pluie est la bienvenue à Nganga-Lingolo, du fait qu’elle épargne les populations pour quelques jours de corvées d’eau.

L’urgence en termes d’amélioration d’accès à l’eau aux populations de Nganga-Lingolo est de rigueur pour une localité qui subit de plein fouet l’urbanisation incontrôlée de Brazzaville. Aujourd’hui, avec sa croissance démographique, Nganga-Lingolo devrait être connectée au réseau d’adduction d’eau de LCDE afin de réduire les charges de travail pour les femmes et les jeunes filles qui sont directement impliquées dans les corvées d’eau. Puisque la majorité de la population recourt à l’eau de source et de puits, l’idéal serait d’aménager ces points d’eau ; réaliser les puits d’eau en amont des toilettes à au moins 50 m ; traiter de l’eau régulièrement ; entretenir régulièrement les récipients de conservation de l’eau ; éloigner les dépôts d’ordures ménagères des points d’eau ; éviter de faire la vaisselle et la lessive à côté des puits et sources.

Références

Références bibliographiques

BIO MOHAMADOU Torou, LIZA Debevec et DAPOLA Évariste Constant Da, 2018, « La difficile territorialisation de la gestion de l’eau au Burkina Faso : une lecture au filtre de la théorie de la proximité », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 9, n°1, mis en ligne le 30 mars 2018, consulté le 10 novembre 2021. URL : http://journals.openedition.org/developpementdurable/12046 ; DOI : 10.4000/ developpementdurable.12046, 20p.

GLOBAL Water Partnership Central Africa, 2010, Développement d’une stratégie de financement du secteur de l’eau en Afrique centrale : Etude nationale sur le financement du secteur de l’eau, Rapport- Congo, 112 p.

GOBGE Téré, KOUASSI N’Guessan Gilbert et TRAORE Kinakpefan Michel, 2018, « Analyse et évaluation des vulnérabilités de système d’approvisionnement en eau potable de la ville de San-PEDRO (COTE D’IVOIRE) », in Téré Gogbe, Mamoutou Toure et Céline Yolande Koffie-Bikpo « Géographie et développement », Tome 3, L’Harmattan, Côte d’Ivoire, p.95-109.

MOATILA Omad Laupem (2018), L’accès à l’eau dans le département des Plateaux (République du Congo), thèse de doctorat unique, Université Marien Ngouabi, Brazzaville Congo, 425 p.

MOUTHOU Jean Luc, 1996, Eau et assainissement dans une ville du tiers-monde : Pointe-Noire (République du Congo), Thèse de doctorat, Géographie des espaces tropicaux, Université Michel de Montaigne Bordeaux III, 344 p.

OFOUEME-BERTON Yolande, 2010, « L’approvisionnement en eau des populations rurales au Congo-Brazzaville », Les Cahiers d’Outre-Mer [En ligne], 249 |Janvier-Mars 2010, mis en ligne le 01 janvier 2013, consulté le 18 aout 2021. URL : http://com.revues.org/5838 ; DOI : 10.4000/com.5838. p.7-30.

ONU (Organisation des Nations Unies), 2021, Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021 : la valeur de l’eau. UNESCO, Paris, 207 p.

ONUCHA (Bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires), 2021, APPEL ECLAIR : MADAGASCAR-GRAND SUD, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Madagascar_20210819_GrandSud_AppelEclairRevisee_Juin2021.pdf , 39 p.

Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 2011, Problématique de l’Eau en République Démocratique du Congo: Défis et Opportunités, 94 p.

PS-Eau, 2014, Les enjeux de l’eau et de l’assainissement, République du Congo, [en ligne] (page consultée le 17.09.2021) www.pseau.org.

UNESCO, ONU-Eau, (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, Organisation des Nations Unies) 2020 : Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020 : L’eau et les changements climatiques. Paris, UNESCO. 243 p.

Downloads

Publié

30/06/2022

Comment citer

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2022,, mis en ligne le 30/06/2022. Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=247

Numéro

Rubrique

Qui sommes-nous ?

Licence

Copyright (c) 2023 MOATILA Omad Laupem, NTSARI KOUNZOU Lurcie Marleine et MOUNDZA Patrice