10 |CADRE ORGANIQUE DES EMPLOIS ET COMPÉTENCES : CONTRAINTES ET DÉFIS ACTUELS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL À BOUAKÉ

ORGANIC FRAMEWORK FOR JOBS AND SKILLS: CURRENT CONSTRAINTS AND CHALLENGES OF LOCAL DEVELOPMENT IN BOUAKÉ

Mots-clés:

Collectivité territoriale| cadre organique des emplois| compétence locale| développement local|Résumé

Les ressources humaines font partie des moyens essentiels qui doivent accompagner qualitativement le processus de transfert de compétence de l’État aux collectivités territoriales. En la matière, la gestion opérationnelle des ressources humaines est encadrée par les dispositions réglementaires sur le cadre organique des emplois et compétences. Mais ces dernières semblent contradictoires et moins adaptées au contexte actuel et aux nouveaux défis de développement de la ville de Bouaké. Cet article interroge les rapports entre les besoins en compétences locales dans une dynamique de développement et la qualité d’offre de service public. Pour ce faire, nous avons fait une revue documentaire, appuyée par une collecte de donnée empirique à l’aide d’un questionnaire et d’un guide d’entretien auprès du personnel et des élus locaux dans la commune de Bouaké. Il ressort qu’à l’instar des autres communes, le personnel de la mairie de Bouaké a un double statut et est soumis à un cadre organique des emplois inadapté à ses réalités de développement. Cette situation limite le développement des compétences par (i) la rigidité des organigrammes induites par les dispositions règlementaires, (ii) l’insuffisance de personnel compétent à même de répondre aux responsabilités transférées à la commune, (iii) l’absence de plan de carrière et (iv) les effectifs pléthoriques des agents d’exécution, souvent inadaptés aux postes de travail.

Introduction

La décentralisation est promue dans les pays en développement depuis près de 50 ans par la communauté internationale (UN, 1965). Elle est l’une des nombreuses réformes institutionnelles et administratives, devant contrer les crises économique, financière, politique, et promouvoir la démocratie participative dans les pays concernés. Mais le panorama des situations qui prévalent après ces décennies de reformes en faveur de la décentralisation est contrasté et variable d’un pays à un autre dans le monde et sur le continent africain. A cet égard, il est peut-être approprié de parler plutôt « des décentralisations » (E. Le bris et T. Paulais, 2007).

La Côte d’Ivoire a véritablement entrepris la réforme décentralisatrice à partir des années 1980.

L’illustration la plus visible de cette réforme a été l’augmentation du nombre de communes et l’émergence d’un nouvel échelon à savoir, la région. A ce jour, le pays compte 201 communes et 31 régions. Cette disposition est conforme à la constitution ivoirienne, promulguée le 8 novembre 2016 qui stipule en son article 170 que « les collectivités territoriales sont les régions et les communes » (JORCI, 2016).

Cependant, ces collectivités territoriales dans leur fonctionnement, rencontrent d’énormes défis et contraintes parmi lesquels, l’inadéquation des ressources humaines par rapport aux postes de travail actuels et futurs. Plus de trois décennies après la réforme décentralisatrice, le constat majeur est que le transfert de ressources n’a pas suffisamment suivi le transfert de compétences, qui lui-même, implique des incidences politiques, financières, humaines, organisationnelles et bien sûr juridiques. A ce niveau, le personnel des collectivités est régi par un cadre légal et règlementaire, discriminatoire et anachronique. En effet, le personnel des collectivités est régi par la loi n° 2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales. Cette loi distingue deux types de personnel, à savoir, les fonctionnaires et agents mis à disposition par l’État (en général 4 à 5 cadres), et les agents régis par le Code du Travail recrutés par les élus locaux eux-mêmes. En plus, le décret n°2013-476 du 02 juillet 2013 fixant les modalités d’établissement du cadre organique des emplois des collectivités territoriales, ne semble plus s’adapté à la réalité de la ville de Bouaké, érigé en commune de plein exercice depuis 1955.

Le cadre organique des emplois (COE) dans une collectivité peut se définir de manière opératoire comme des règles formelles. Il organise les différents postes de travail assorti des activités, des effectifs du personnel, de leur profil nécessaire pour le fonctionnement optimum des services. Il fait partie intégrante du texte organique et constitue l’outil essentiel de la gestion prévisionnelle des ressources humaines et de la maitrise de la masse salariale.

Dès lors, qui est habileté à produire un cadre organique ? Doit-il se faire en dehors de la collectivité ? Recruter ou mettre à disposition, la gestion des ressources humaines dans une collectivité territoriale soulève des questions d’ordre politique, social, budgétaire, institutionnel et organisationnel.

À partir du constat des effectifs en déphasage avec le cadre référentiel, l’article se propose d’analyser les rapports entre les besoins en compétences locales dans une dynamique de développement et la qualité d’offre de service public. De manière spécifique, il s’agira i) de faire un bilan diagnostic des compétences locales, ii) de relever les contraintes et les défis en comparant les exigences du COE et les compétences mobilisées et iii) de faire des recommandations pour des emplois durables.

La revue de la littérature scientifique sur le COE est variée. Plusieurs écrits l’abordent sous l’angle des principes de la décentralisation, surtout dans son approche juridique. En Côte d’ivoire, plusieurs textes de lois ont abordé la thématique dans une optique de cadrage règlementaire. Ce sont entre autres la loi d’orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale de l’État, la loi portant organisation des collectivités territoriale, la loi sur le statut du personnel des collectivités territoriales, la loi sur le transfert des compétences et le décret fixant le cadre organique des emplois et des compétences.

Pour B. Dafflon et G. Gilbert (2018), c’est parce que les attributions à chaque niveau du gouvernement ne sont pas délimitées avec suffisamment de précision que les confusions s’installent, faisant l’objet de conflits permanents entre élus locaux et le pouvoir central. Il y’a également de nombreuse d’interprétation quand l’État engage les reformes décentralisatrices. Pour P. Le lidec (2007), « l’État se désengage », il délègue certaines de ses compétences aux collectivités, il se déleste, il se décharge sur elles de certaines attributions pour se recentrer sur ses compétences régaliennes. Quelques variantes de cette interprétation sont défendues par (R. Epstein, 2005) disant que l’État organise son retrait des territoires pour mieux les gouverner à distance et restaurer son autorité. Quant à J. Caillosse, (2004), il soutient que la décentralisation est ainsi volontiers présentée en « ruse de l’État », au service « d’un programme de restauration et de rénovation du centre ».

Méthodologie

1. Matériels et méthodes

1.1. Champs géographique et social de l’étude

1.1.1. Champ géographique

L’étude porte sur le cadre organique des emplois en Côte d’Ivoire, plus précisément, dans la ville de Bouaké, située au centre du pays. La ville est limitée au Nord par les villes de Katiola et Dabakala, au Sud par la ville de Tiebissou, à l’Est par les villes de M’bahiakro et Prikro et à l’Ouest par les villes de Botro, Beoumi et Sakassou. Le choix de cette commune se justifie car, elle est le chef-lieu de département et de la région de gbêkê. C’est l’une des premières communes de Côte d’Ivoire avec Abidjan. Déjà le 1er aout 1952, Bouaké fut érigé en commune mixte et transformé en commune de plein exercice en 1955. À la suite des élections de 1956, un conseil municipal fut élu ayant à sa tête M. Djibo Sounkalo, qui dirigea la municipalité jusqu’aux élections de 1980, date de la réforme municipale en Côte d’Ivoire. À ce jour, selon le RGHP 2014, elle est estimée à 536 719 habitants, faisant de Bouaké, la deuxième ville plus peuplée de Côte d’Ivoire après Abidjan, avec une superficie de 71,78 km², soit 7 178, 8 ha, dont 2 122 ha urbanisés (atlas).

1.1.2. Champ social

Le champ social de l’étude concerne le personnel de la mairie ou en d’autres termes, l’administration communale. Ce champ concerne également le personnel mis à la disposition auprès des autres services extérieurs.

1.2. Échantillonnage et caractéristiques de l’échantillon

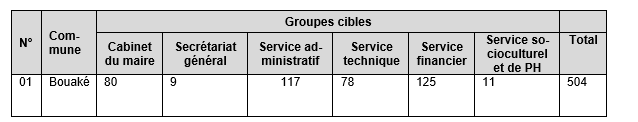

L’effectif du personnel de la mairie de Bouaké, en mars 2019 était de 633 agents et pris en compte au budget, selon le COE de la commune. Cette liste nous a permis de faire une catégorisation professionnelle, de mettre ensemble les familles d’emplois, à l’effet de mieux organiser la collecte de données. En ce qui concerne l’échantillon, l’enquête est exhaustive, c’est-à-dire, tous les agents ont été enquêtés systématiquement, étant donné la nature de l’étude. La base de l’enquête fut la liste des agents (agents permanents et agents contractuels) contenue dans le COE. En somme, à l’issue de l’opération de collecte de données, 504 agents ont été enquêtés, soit 79,62% de l’ensemble des effectifs.

1.3. Techniques et outils de collecte de données

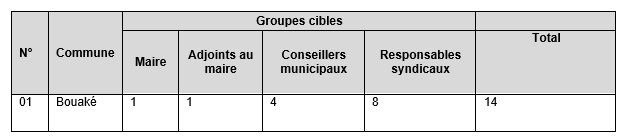

L’enquête diagnostique s’est faite par la technique de la recherche documentaire et sous deux approches complémentaires. Il s’agit de l’enquête quantitative et l’enquête qualitative. L’enquête quantitative a concerné les cadres et les agents d’exécution à l’aide d’un questionnaire semi directif. Quant à l’enquête qualitative, elle a concerné élus locaux, les conseillers municipaux, les responsables des structures d’affectation des agents de la mairie et les responsables syndicaux, à l’aide d’un guide d’entretien. Les tableaux n°1 et n°2 ci-dessous présentent les caractéristiques des groupes cibles.

Tableau n°1 : Enquête quantitative par service

Source : Données de l’enquête, 2019

Tableau n°2 : Enquête qualitative par fonction

Source : Données de l’enquête, 2019

1.4. Traitement et analyse des données

La digitalisation de l’enquête à travers « server solution » a permis de retranscrire numériquement les données pendant le processus de collecte de données. Les données ainsi collectées ont fait l’objet de traitement et d’analyses. Les données qualitatives collectées ont fait l’objet de retranscription. L’on a eu recours à la méthode de l’analyse de contenu thématique (condensation des données, présentation et conclusion) pour analyser et catégoriser les données en des unités significatives. Les données quantitatives saisies, ont été traitées et analysées avec les logiciels SPHINX et Excel en relation avec les questions de recherche.

La démarche suivie permet d’exposer les résultats obtenus.

Résultats

2. Résultats

2.1. Analyse diagnostique du bilan des compétences de la mairie de Bouaké

2.1.1. Organigramme hiérarchique et fonctionnel de la commune

L’organisation du personnel de la mairie de Bouaké est structurée en directions en lieu et place d’une organisation structurée en services comme le stipule le Décret n°2013-476 du 02 juillet 2013, fixant les modalités d’établissement du cadre organique des emplois des collectivités territoriales. Ces textes prévoient, en dehors du cabinet du maire et du secrétariat général, pour une commune de plus de 100 000 habitants, 4 grands services que sont:

-

Les services des affaires administratives ;

-

Les services des affaires financières et domaniales ;

-

Les services techniques ;

-

Les services socioculturels et de promotion humaine.

En revanche, l’organigramme de la commune de Bouaké présente 4 grandes directions que sont la :

-

Direction des Services Administratifs ;

-

Direction des Affaires Économiques et Financières ;

-

Direction des Services Techniques ;

-

Direction des Services Socioculturels et de la Promotion Humaine.

Ces différentes directions sont organisées elles-mêmes en sous directions, en services et en secteurs, tenus par des sous-directeurs et des chefs de service, des chefs de secteurs, recrutés localement. C’est une organisation hiérarchique et fonctionnelle de type pyramidale (sommet étroit avec une large base) où les décisions sont descendantes, à partir du Maire, après délibération du conseil municipal.

En effet, cette non-conformité peut s’expliquer par le fait que Bouaké a connu ces dernières décennies, une forte croissance démographique, couplée à une forte urbanisation. Les besoins en services publics communaux vont naturellement s’accroitre et demander par conséquent, un important effectif en personnel d’exécution et d’encadrement. Une autre hypothèse peut résider dans le fait que, le COE ne correspond plus aux besoins et aux réalités actuelles de la commune de Bouaké car, depuis 1998, elle a une population excédant 400 000 habitants.

2.1.2. Structuration, caractéristiques des effectifs

-

Genre et effectif

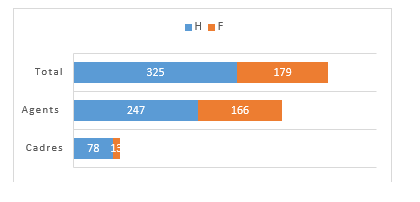

L’enquête révèle que l’effectif du personnel de la mairie de Bouaké reste fortement dominé par les hommes (64,48%) tant au niveau des cadres que des agents contractuels. Il importe donc de faire la promotion du genre dans les effectifs. Le graphique n°1 ci-dessous illustre les effectifs et le genre.

Graphique n°1 : Effectif du personnel en genre

Source : Données de l’enquête, 2019

-

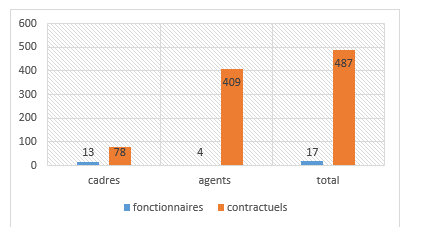

Statut du personnel

L’enquête a porté sur 504 agents repartis par service. Les services avec les plus gros effectifs sont respectivement le service financier, le cabinet du maire, le service administratif, le service technique et les services extérieurs. Selon l’enquête, l’on dénombre 17 fonctionnaires pour 487 contractuels, soit un ratio d’1 fonctionnaire pour 29 contractuels et 413 agents qui sont sous les ordres de 91 cadres, soit un ratio moyen d’1 cadre pour 5 agents. Les grades des fonctionnaires varient du grade A5 (le plus élevé) au grade B3 (le moins élevé). Force est de constater que les fonctionnaires occupent les fonctions de direction et d’encadrement. En un mot, l’effectif reste largement dominé par les agents contractuels en CDD ou en CDI, recrutés par le maire.

Chaque service est dirigé par un directeur aidé dans ses missions par des sous-directeurs, des chefs de services et des chefs secteurs (les cadres). Le secrétaire général est le chef central de l’administration. Il a sous ses ordres les directeurs. Il coordonne les activités de la mairie sous le leadership du maire et du conseil municipal. Le graphique n°2 ci-dessous illustre le statut du personnel.

Graphique n°2 : Statut du personnel

Source : Données de l’enquête, 2019

-

Qualification du personnel

-

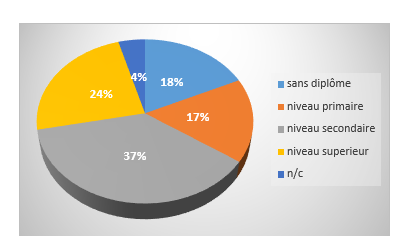

Niveau d’étude du personnel et connaissance spécifique

-

Le niveau d’études global du personnel (cadre et contractuels) reste dominé par le niveau secondaire (37%) ; viennent ensuite le niveau supérieur (24%), ceux qui n’ont pas de niveau (18%) et le niveau primaire (17%). Il ressort que les emplois de direction, d’encadrement sont majoritairement tenus par les diplômés du supérieur (brevet de technicien supérieur, licence, master et diplôme supérieur spécialisé dans une discipline spécifique) qui sont soit des fonctionnaires et/ou agents de l’État (administrateurs civils ou administrateurs financiers), soit des contractuels recrutés par le maire. Le graphique n°3 ci-dessous illustre le niveau global d’étude du personnel.

Graphique n°3 : Niveau global d’étude du personnel

Source : Données de l’étude, 2019

Cependant la comparaison entre les cadres et les contractuels sur le niveau d’étude laisse transparaitre des écarts considérables. Les contractuels ont un faible niveau d’études (primaires et secondaire premier cycle représentant 51.08% de l’effectif) ou n’ont pas de niveau d’études (20.58%) de l’effectif. En cumulant, l’on constate que près de 72% du personnel contractuel a un niveau d’étude inférieur ou égal au niveau secondaire premier cycle.

Le statut actuel du personnel des collectivités est régi par la loi n°2002-04 du 3 janvier 2002. Cette loi fait état d’un double statut du personnel des collectivités territoriales : ceux affectés par l’État, qui sont des fonctionnaires ou agent de l’État et ceux recrutés localement par le maire, soumis au code du travail (article 2). Dans la plupart des cas, le personnel mis à la disposition par l’État est qualifié (niveau d’étude requise après le BAC et une formation dans une université et/ou dans une école privée ou publique spécialisée), mais peuvent ne pas être tous compétents.

La qualification du personnel d’encadrement, d’application et d’exécution recruté localement est relativement bas, discordant, en termes de niveau d’étude et d’expérience professionnelle, souvent en inadéquation avec le poste occupé. Par exemple l’on trouve des personnes qui ont un BEP en comptabilité qui se retrouve affecté à l’État civil. Il y a des diplômés (master, licence…) qui ont des emplois d’exécution comme des collecteurs, des contrôleurs, des agents de bureau, des opérateurs de saisie et d’autres qui ont des emplois d’encadrement comme des chefs de services/secteurs et qui n’ont pas de niveau.

-

-

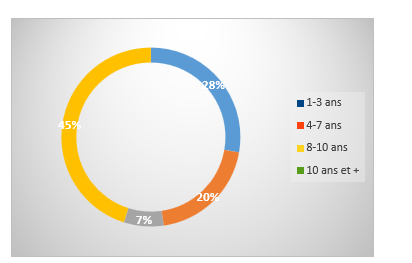

Ancienneté dans le poste et renforcement des capacités

-

L’analyse de l’ancienneté dans le poste du personnel indique que 45% de l’effectif de la mairie a une expérience professionnelle de 10 ans et plus. Ensuite, les nouveaux recrus représentent 28% de l’effectif et 27% représente l’effectif intermédiaire, compris entre 4 et 10 ans. Cumulativement, l’on peut dire que plus de 70% de l’effectif de la mairie a une ancienneté d’au moins 4 ans, avec un niveau d’étude primaire ou secondaire. Paradoxalement, ce personnel est également vieillissant et n’a pas véritablement bénéficié d’un programme de renforcement de capacité. L’enquête a révèle que seulement 29% des effectifs a pu faire une formation initiée par la mairie.

La question principale qui se pose est pourquoi la mairie disposant d’un personnel permanent de bas niveau et souvent même de niveau inexistant, n’a pas pu faire un programme de renforcement des capacités durant toutes ces années pour relever les compétences et les recycler. Le graphique n°5 ci-dessous illustre l’ancienneté dans le poste.

Graphique n° 5 : Ancienneté dans le poste

Source : Données de l’enquête, 2019

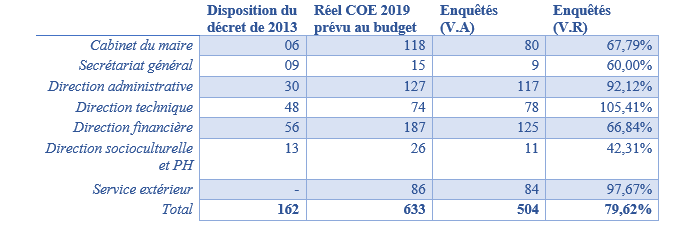

2.2. Analyse des effectifs globaux

L’analyse du portefeuille des effectifs de la mairie renvoie deux images fortes à savoir : un « effectif cosmopolite et hétérogène », c’est-à-dire un effectif composé de personnes sans qualifications, de personnes de petites et moyennes qualifications et de personnes avec des qualifications supérieures, jeunes, adultes, hommes et femmes, et un « effectif pléthorique » au regard des dispositions du décret n°2013-476 du 02 juillet 2013 fixant les modalités d’établissement du cadre organique des emplois des collectivités territoriales. Il fixe pour les communes de plus de 100 000 habitants, 162 cadres et agents devant travailler pour assurer le service public territorial, alors que la mairie de Bouaké a un effectif de 633 agents, soit un dépassement de 390 %.

Cet effectif est-il compétent pour les postes de travail actuel ? Le tableau n°3 ci-dessous présente les effectifs par service.

Tableau n° 3 : Effectifs du personnel par service en référence au COE et au décret de 2013

Source : Données de l’enquête, 2019

Conclusion

Cette étude a fait une analyse diagnostique des compétences locales en rapport avec la disposition règlementaire du cadre organique des emplois en vigueur depuis 2013. Elle indique principalement que l’effectif de la mairie est un « effectif cosmopolite et hétérogène », et un « effectif pléthorique » au regard des dispositions du décret n°2013-476 du 02 juillet 2013 fixant les modalités d’établissement du cadre organique des emplois des collectivités territoriales. Il fixe pour les communes de plus de 100 000 habitants, 162 cadres et agents devant travailler pour assurer le service public territorial, alors que la mairie de Bouaké a un effectif de 633 agents, soit un dépassement de 390 %. Cet effectif est composé de fonctionnaires de catégorie A5, A4, A3 et B3 (3,37% de l’effectif) et de nombreux contractuels (96,63% de l’effectif). De surcroit, le personnel dans sa grande majorité (plus de 75%) n’est pas compétent et reste peu instruit pour gérer efficacement les services communaux.

Cette disposition du cadre organique s’avère caduque et ne reflète pas la réalité de la commune de Bouaké. Officiellement elle est commune de plein exercice depuis 1955 avec une population estimé aujourd’hui, à plus de 500 000 habitants. La recommandation majeure serait d’accélérer la réforme sur la fonction publique territoriale en associant étroitement les acteurs locaux sur sa formulation et son opérationnalisation. Au regard des enjeux actuels et futurs de développement local, la valorisation des ressources humaines est plus que nécessaire, voire indispensable pour accompagner efficacement l’accès aux services économiques et sociaux.

Références

Références bibliographiques

ANGEON Valérie et CALLOIS Jean-Marc, 2005, « Fondements théoriques du développement local : quels apports du capital social et de l’économie de proximité ? », Économie et institutions, 6-7, 19-50. http://journals.openedition.org/ei/890 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ei.890

BOURQUE Denis, 2017, Le développement des communautés territoriales : sens, acteurs et devenir. Les Politiques Sociales, 3-4, 4-13. https://doi.org/10.3917/lps.173.0004

CAILLOSSE Jacques, 2004, « La décentralisation, une ruse de l’État central ? Comment le “centre” (se) sort-il des politiques de décentralisation ? », Pouvoirs Locaux, no 63, IV.

DE VISSCHER Christian et LE BUSSY Gauthier, 2001, « La politisation de la fonction publique : quelques réflexions d’ordre comparatif », Pyramides, 3, 61-80. http://journals.openedition.org/pyramides/538

DAFFLON Bernard et GILBERT Guy, 2018, L’Économie politique et institutionnelle de la décentralisation en Tunisie, état des lieux, bilan et enjeux, Éditions de l’AFD, Paris.

DARBON Dominique, 2001, « De l’introuvable à l’innommable : fonctionnaires et professionnels de l’action publique dans les Afriques », Autrepart (20): 27-42.

EPSTEIN Renaud, 2005, « Gouverner à distance. Quand l’État se retire des territoires », Esprit, no 11, pp. 96-111.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE LA CÔTE D'IVOIRE [JORCI]. (2016), Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la république de Côte d’Ivoire, numéro spécial, n°16, 58e année, p.129-144. http://www.caidp.ci/uploads/52782e1004ad2bbfd4d17dbf1c33384f.pdf

LE BRIS Emile et PAULAIS Thierry, 2007, « décentralisation et développement, introduction thématique », Afrique contemporaine 221 : pp 21-44

LE LIDEC Patrick, 2007, « le jeu du compromis : l’État et les collectivités territoriales dans la décentralisation en France », revue française d’administration publique, 2007/1 n° 121-122 | pp.111-130, DOI 10.3917/rfap.121.0111

PERRIN Bernard, 2005, « les emplois de direction dans les collectivités territoriales : la capacité d'adaptation, vertu première », revue française d’administration publique, 2005/4 no116 | pages 583 à 594, DOI 10.3917/rfap.116.0583

TALANDIER Magali (2011). « L'accès aux services comme facteur de développement local ? ». Pour, 208, 91-94. https://doi.org/10.3917/pour.208.0091

UNITED NATION (UN), (1965), Decentralization for national and local development, New York: United Nations.

Downloads

Publié

30/06/2022

Comment citer

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2022,, mis en ligne le 30/06/2022. Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=241

Numéro

Rubrique

Qui sommes-nous ?

Licence

Copyright (c) 2023 OUANTCHI Honoré