7 |MIGRATION ET TRANSFERTS IMMATERIELS : QUAND LA SALUBRITE DEVIENT LA CARTE POSTALE DU VILLAGE DE LIDOUBE (MATAM, SENEGAL)

MIGRATION AND IMMATERIAL TRANSFERS : WHEN HEALTHINESS BECOMES THE POSTAL CARD OF THE VILLAGE OF LIDOUBE (MATAM, SENEGAL)

Mots-clés:

migration| transferts immatériels| changement social| environnement| leadership| Matam| Lidoubé|Résumé

Cet article a été réalisé dans le cadre de nos recherches doctorales à Lidoubé, village situé dans le département de Matam, au nord du Sénégal. Grâce à une démarche socio-anthropologique basée sur une enquête de terrain (entretiens et observations), l’article montre comment des apports de la migration ont contribué à améliorer le cadre et les conditions de vie des populations du monde rural, en agissant sur les mentalités et en changeant les comportements. En effet, moins que les transferts d’argent et de biens matériels, cette contribution montre le changement du cadre de vie d’une population rurale par le biais des actions initiées par des migrants. Grâce, entre autres, à la construction des toilettes modernes équipées d’eau courante pour lutter contre la défécation à l’air libre, mais aussi et surtout à une politique de salubrité venue d’ailleurs, Lidoubé fait partie des villages les plus propres du département. L’adhésion de la communauté aux différents projets des migrants est le fruit d’un leadership fort de deux fils d’un village « multi situé ».

Introduction

« Êtes-vous allé à Lidoubé ? Si vous souhaitez voir l’impact de la migration sur tous les plans, je vous conseille de vous y rendre ». Le chef de la délégation spéciale de la commune Thilogne.

Arrivé dans la commune d’Agnam Civol, dans le cadre de nos recherches doctorales, nous avons jugé nécessaire de rendre visite au Sous-préfet de l’arrondissement[1]. Il salua la démarche, tout en nous suggérant vivement de nous rendre à Lidoubé. « Ne quittez pas ici, sans visiter Liboubé et si possible de vous entretenir avec leur président », soutient-il. Il n’a pas été la seule autorité à faire cette recommandation. Le coordonnateur des directeurs de l’enseignement primaire de la commune (CODEC) et l’ancien Président de la délégation spéciale de la commune Thilogne (département de Matam) sont allés dans le même sens. « Pour constater de visu l’impact positif de la migration, rendez-vous à Lidoubé », conseillent-ils.

Qu’est-ce que les migrants ont réalisé dans ce village ? Qu’ont-ils fait de si innovant au point que Lidoubé soit presque sur toutes les lèvres ? Dans quels domaines l’impact des migrants est-il visible ?

Au contact de la grande place de ce village, une chose frappe : la salubrité. Lidoubé est propre. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Cette localité, comme la plupart des villages du département de Matam, était confrontée à des problèmes d’insalubrité, tels que la gestion des eaux usées, des ordures ménagères et surtout, le manque de toilettes modernes. Ce dernier est si important que certaines Organisations Non Gouvernementales se sont lancées dans des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la défécation à l’air libre.

La question de la dégradation de l’environnement est au cœur des problématiques mondiales de l’heure. Elle constitue un défi planétaire. Aucun endroit ne semble épargner par ce phénomène qui entraîne, entre autres, la pollution de l’air, du sol, des eaux, etc., bref la détérioration du cadre de vie (Germ-Redi-KOICA, juin 2016). Les facteurs anthropiques y jouent un rôle important. Voilà pourquoi, depuis la déclaration de Rio (juin 1992 : principe 22), la communauté internationale pense que « les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles… » (in Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, Nations Unies, Assemblée Générale, A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 août 1992). C’est dans cette logique que se place cet article. Il essaye de comprendre : comment les populations du monde rural s’organisent-elles pour faire face à des pratiques néfastes à leur environnement et à leur santé? Il porte spécifiquement sur l’impact des apports immatériels de la migration sur l’amélioration du cadre de vie dans les villages d’origine.

En effet, avec le désengagement de l’Etat consécutif aux politiques d’ajustement structurel des années 80, le monde rural est livré à lui-même à cause de la réduction des budgets sociaux. C’est dans cette occurrence que notre pays avait adopté slogan « moins d’Etat, mieux d’Etat » caractérisé par une série de privatisation dans beaucoup de domaines. Il en est ainsi de l’hydraulique, de l’électricité et des télécommunications (O. Sagna, 2010). Face à la rareté des investissements des pouvoirs publics, les associations des migrants sont apparues comme une véritable alternative, avec leurs modèles d’actions proches des préoccupations quotidiennes citoyennes (M. Barthelemy, 1994). Ces associations participeront à la construction de leur pays, en investissant dans les villages d’origine d’une façon inédite (C. Daum, 2002, 2000 ; 1998). Elles vont se transformer en véritable acteurs de changement social et structurel pour les communautés d'origine (CNUCED, 2018 ; S. Yatera et Le Masson, 2018). C’est le cas dans le village de Lidoubé où les migrants et les populations autochtones s’organisent pour, entre autres actions, rendre salubre leur cadre de vie, « en luttant [selon le coordonnateur de l’ONG Forum Civil de la région de Matam] contre des pratiques dégradantes ».

Pour mieux comprendre comment, par le transfert d’idées et de bonnes pratiques, la salubrité est devenue la carte postale du village, nous ferons une brève présentation du village et de notre démarche méthodologique (1). Nous essayerons, dans la partie résultats et discussions (2), de montrer comment à partir d’une philosophie de vie déclinée par le Président de l’association villageoise, les lidubenaabe (les habitants de Lidoubé) ont fini de se convaincre « qu’attendre l’Etat est synonyme de retard » (2.1). Nous analysons, ensuite, ce qui constitue les clés de réussite des projets de ce village (2.2), avant de montrer, enfin, les raisons qui font de ce village un exemple de propreté dans la zone (2.3).

[1] Dans le cadre de nos recherches, cette démarche a pour objectif, dans un contexte d’insécurité, de méfiance vis-à-vis de l’étranger, de disposer de la couverture et du soutien des autorités étatiques, d’autant plus que nous sommes amené à prendre des photos, à poser des questions et à faire des observations, etc.

Méthodologie

1. Présentation du cadre d'étude et méthodologie

1.1. Présentation de la zone d’étude

La recherche de terrain s’est déroulée dans le village de Lidoubé. Ce village de Lidoubé se situe au nord du Sénégal, sur la route nationale n°2, dans la commune d’Agnam Civol, département de Matam (voir la carte ci-dessous). Il est distant de 351 km de Saint-Louis et d’environ 600 km de Dakar.

Le village est fondé vers 1 600. Le dernier recensement (2015) fait état de 111 foyers habités par 1520 individus dont 344 vivants hors du village (209 au Sénégal, 54 en Afrique et 81 en Occident) (in Guide du plan d’action pour le développement d’Agnam Lidoubé à l’issue du 2ième forum de novembre 2014).

Les maisons en banco et en toiture de paille ou de zinc laissent, de plus en plus, la place à des bâtiments en terrasse et à étages, grâce à l’émigration des populations. En effet, l’émigration y est devenue très importante du fait du cycle de sécheresses qui a affecté les principales activités du village (agriculture, pêche et élevage). D’ailleurs, les propos de Famara, enseignant au village de Lidoubé montrent l’importance la migration :« C’est une zone à très fort taux d’émigration dans la mesure où, dans ce village, sur les 250 élèves de l’école, si je regarde les statistiques, 85 % d’entre eux ont leurs parents hors du village. Il n’y a que 15 % des élèves qui vivent avec leurs parents ici à Lidoubé. Cette école, l’une des plus belles de la région, est l’œuvre des migrants. Vous êtes nettement dans une zone d’émigration. »

Carte n°1 : Localisation du village de Lidoubé sur la carte du département de Matam

1.2. Démarche méthodologique

Comprendre, par l’enquête de terrain de type anthropologique, comment Lidoubé est devenu l’un des villages les plus (voire le plus) propres de la commune d’Agnam voire du département de Matam, est l’objectif de cet article. Notre démarche est compréhensive. Sa morphologie est inductive. Elle est basée sur ce que J-P. Olivier de Sardan (2008, p.11) appelle la « rigueur empirique ». Celle-ci est caractérisée par un double rapport d’adéquation : d’une part, entre « l’argumentation et les données d’enquête » et d’autre part entre « les données d’enquête et le réel de référence ». Son but est de produire des connaissances contextualisées, « grounded theory » (J-P. Olivier De Sardan, 2008 ; A. Clarke, 2005 ; P. Paille, 1994 ; B. Glaser et A. Strauss, 1967).

Pour ce faire, nous avons recours principalement à l’observation et à l’entretien. Les sources écrites et la photographie ont complété ces outils. L’objectif étant d’articuler et/ou de confronter les actes et les propos des acteurs. Pour un ancrage empirique (l’émicité ou l’attention portée au point de vue des acteurs) et la description ont été les propriétés fondamentales de ce travail.

L’observation directe dans les maisons, des lieux publics, de la décharge, etc., nous a permis d’être témoin du dispositif mis en place pour lutter contre la dégradation de l’environnement.

Par effet boule de neige, des entretiens libres sous forme de conversation s’en sont suivis, en avril 2019. Cette stratégie a permis de nous entretenir d’abord avec les personnes ressources (président de l’association du village, le chef de village, la présidente de l’association des femmes, le représentant des jeunes, le directeur de l’école primaire, le premier adjoint du maire, le secrétaire municipal, l’infirmier du poste de santé, le responsable du centre socio culturel). Ces discussions ont permis de disposer d’informations relatives à la politique d’assainissement du village, à sa philosophie, mais de comprendre le rôle joué par les migrants et les populations de Lidoubé, sous le leadership de deux des leurs. Ensuite, le principe de la saturation nous a obligé de nous limiter à 15 foyers (maisons) où les discussions avec un (e) membre adulte (soit le père ou la mère de famille) ont permis de percevoir l’appropriation du projet et l’intériorisation de « bonnes » pratiques. Des discussions informelles avec les élèves de l’école primaire du village et de leurs enseignants furent l’occasion de saisir le rôle important de l’éducation dans la lutte contre la dégradation de l’environnement.

En plus de ces interactions, la consultation des sources écrites tels que les rapports, les projets de l’association du village, les sites web, a permis d’avoir des informations sur les différentes activités et projets. La photographie a été un moment important pour fixer quelques réalisations relatives à la lutte contre la dégradation de l’environnement.

En nous inspirant du triangle de I. Dey (1993), l’ensemble de ces informations subiront un traitement « artisanal ». La transcription et/ou retranscription des entretiens a permis de disposer d’un corpus riche et varié. Ensuite la classification ou le rassemblement d’informations de mêmes catégories puis leur connexion nous a permis, grâce à une analyse de contenu de présenter les résultats qui suivent.

Résultats

2. Résultats et discussion

2.1. Attendre l’Etat est synonyme de retard: philosophie de vie des lidoubeenaabee

Dans un contexte marqué par la rareté des investissements des pouvoirs publics, le village de Lidoubé a compris, sous la dynamique et le leadership des migrants, qu’il ne pouvait compter que sur lui-même, sur ses propres fils, pour son développement. Voilà la philosophie de vie qui est incarnée par les « lidubenaabee » (habitants de Lidoubé). La construction, par les populations, de l’école primaire, du logement des enseignants, des forages, le centre de santé et du recrutement des personnels soignants, du centre socio-culturel, etc., est un exemple. Le changement structurel à l’œuvre dans ce village est l’œuvre des fils du village et plus particulièrement des émigrés.

Au Sénégal, les populations ont toujours du mal à s’émanciper du joug de l’Etat, quant à la prise en charge de certains de leurs besoins sociaux et économiques. On attend tout ou presque des pouvoirs publics. De ce fait, des initiatives allant dans le sens d’améliorer les cadres de vie publics sont rarement prises par les citoyens. La culture du : « c’est le rôle de l’Etat », « c’est du ressort de l’Etat », « c’est le travail de l’Etat », est bien ancrée dans les mœurs. Dans la conscience populaire, l’éducation, la santé l’accès à l’eau, l’électricité, l’assainissement, etc., incombent au pouvoir public. En cas de manquement, il est rare que les populations s’organisent, d’elles-mêmes, pour se substituer aux politiques, en vue de l’amélioration de leur propre quotidien.

Cette posture n’est pas celle des populations des migrants de Matam et en particulier de populations multi situées de village de Lidoubé (H. Dia, 2015). Selon le président de l’Association pour le Développement Socio Culturel d’Agnam Lidoubé (ADESCAL)[1] « attendre l’Etat est synonyme de retard ». Il poursuit : « si nous attendons l’aide de l’Etat, sans rien faire, je suis sûr que vous n’entendrez pas parler de nous ». En effet, dans ce village, les réalisations mises sur le compte des pouvoirs publics se comptent du bout des doigts. Du reste, pour ironiser, certaines personnes parlent que de la route nationale numéro 2 qui passe devant le village et dont l’état de délabrement est si avancé que certaines populations préfèrent emprunter des charrettes, pour rallier les courtes distances. Il faut ajouter à cela l’électrification du village, du moins « l’installation des poteaux électriques », selon le président des jeunes, et dont « l’entretien est pris en charge par les populations ». C’est d’ailleurs l’un des rares villages où l’éclairage public fonctionne en permanence. Mamoudou, étudiant originaire de Lidoubé, trouvé dans le centre socio-culturel[2], en train de finaliser la rédaction d’un projet de vente de poisson, soutient :

« Je peux dire qu’ici, l’Etat n’a rien fait. (…) La seule chose qu’il a faite ici, c’est l’électricité, et cela, sur notre demande incessante. La route qui passe ici, vous avez vu son état, la RN2, à part ça, tout le reste c’est nous [les populations]. Encore que pour l’éclairage public, c’est nous-mêmes qui l’entretenons. L’Etat a planté les poteaux électriques et amené le courant. Le reste c’est nous. L’école, le centre de santé, le logement des enseignants, le foyer des femmes et leur jardin maraîcher, le GIE de vente d’eau, le micro-crédit et que sais-je encore…, tout, c’est nous-même. Nous ne nous sommes jamais focalisés sur l’Etat. Notre philosophie est de faire d’abord notre devoir pour notre localité en attendant qu’il vienne suivre. Ici, on n’attend rien vraiment de l’Etat. S’il vient, tant mieux, sinon, nous continuons à faire notre devoir et à jouer notre rôle. Et depuis lors, je peux vous dire que tout nous réussit et tout nous sourit vraiment, grâce à la vision et à l’engagement des émigrés du village ».

Les réalisations des politiques sont, en effet, si rares qu’on oublie que le courant électrique ou du moins « l’installation des poteaux » est leur œuvre. Effectivement, à la question relative aux actions de l’Etat dans le village, la réponse spontanée qui vient de nos interlocuteurs est : « rien ! » avant de se rappeler des « poteaux de l’éclairage public ». L’Etat est quasi absent dans ces localités en termes de réalisation. Il n’est visible qu’à travers ses services déconcentrés. Cette situation fera dire à plusieurs de nos interlocuteurs que « l’Etat, ici, ce sont nos migrants à travers l’association villageoise ». Ces propos ne sont pas spécifiques au village de Lidoubé, même si nous l’avons fréquemment entendu là-bas. En effet, dans presque toutes les localités où nous avons fait nos recherches, les populations semblent ne rien attendre des pouvoirs publics grâce à la forte implication des migrants.

Ce sont surtout les migrants qui, à travers leur association, sont à l’origine des transformations sociales, mais aussi structurelles notées dans leurs villages d’origine. En fait, ADESCAL, à travers son Président, s’est transformé en véritable courtier/facilitateur entre les partenaires et son village, comme les Amis d’Agnam et l’Amitié Afrique. C’est par le biais de partenariat, mais surtout de l’engagement des populations locales que Lidoubé relève le défi des investissements sociaux.

Ici, sans les migrants, plusieurs villages du département de Matam, manqueraient, sans aucun doute, des infrastructures sociales de base. Au-delà du pouvoir central, les élus locaux à cause de l’insuffisance criarde de moyens rencontrent d’énormes difficultés pour engager des investissements dits d’envergure. En effet, les pouvoirs publics semblent se résigner à un rôle purement de validation des projets portés par les populations à travers les associations villageoises. Ce qui fait dire au président de l’association que : « l’Etat a raté les grands rendez-vous d’actions communautaires et de développement local initiés par les populations locales, les migrants et leurs partenaires ».

Les populations expliquent cette absence par un manque de volonté des autorités politiques à leur endroit. En effet, pour les lidubenaabee (habitants de Lidoubé), le manque d’investissement public dans leur communauté s’entend par le fait que Lidoubé, d’une part ne constitue pas un enjeu électoral pour les politiciens, d’autre part par le manque de marabout et de leader politique d’envergure nationale. L’Etat, selon eux, instrumentalise ses investissements dans les localités. Ses hommes sont des politiciens. Ils ne cherchent qu’à rentabiliser leurs actions, donc à récolter des dividendes politiques lors des élections. S’ils n’espèrent pas un électorat conséquent dans la zone, ils ne s’y intéressent presque pas. Le pouvoir central est ici perçu comme un acteur purement rationnel-intentionnel motivé que par un intérêt, l’électorat. Cette forme rationnelle et utilitariste de l’acteur est défendue par Mancur OLSON et certains économistes de la vie politique. Ils conçoivent l’acteur comme étant uniquement calculateur et égoïste, qui est toujours en train de vouloir optimiser le rapport coût/avantage (P. Bouchard, 2006 ; P. Braud, 2018).

« Au Sénégal, les partis ont besoin des voix des électeurs, lesquels sont soumis aux marabouts. Ils vont donc s’inscrire dans la même logique que l’administration coloniale, de rapprochement avec les marabouts pour résoudre leurs problèmes, de faire avancer leurs revendications, d’assister à leurs cérémonies et, en retour, ils reçoivent un appui fort pendant les périodes d’élection. C’est sur cette longue durée qu’on comprend que les marabouts et les politiques se sont appris les uns les autres. Parfois même, certains marabouts, pour être mieux servis, s’engagent directement en politique. Cet aspect est le dernier développement de cette longue histoire des rapports entre le Marabout et le Prince au Sénégal ».

Ainsi, ayant intégré très tôt ces faits, relatifs à la taille de sa population et au manque de marabouts influents, les populations de Lidoubé, sous la houlette d’ADESCAL, décident de ne rien attendre des pouvoirs publics. Son président précise à cet effet que :

« Lidoubé est un petit village entouré de grand village comme Goly et Thiodaye. C’est un village qui n’a jamais bénéficié d’appui de l’Etat, rien de rien. C’est aussi un village qui n’a pas un grand marabout comme c’est le cas au Sénégal où l’Etat investit plus dans les cités religieuses qu’ailleurs. Donc, on sait qu’une consigne de vote ne peut pas sortir d’ici. C’est ainsi que nous nous sommes dit, puisque nous n’avons rien, ni Etat ni marabout, on ne bénéficie de rien, même pas un puits, que faut-il faire ? On s’est dit qu’il faut compter sur nous-mêmes, sur les hommes et les femmes du village. Ainsi, nous nous sommes réunis et avons réalisé pas mal de choses que vous aurez l’occasion de visiter ».

Cette influence des hommes religieux est une réalité sociopolitique dans notre pays. Presque partout où nous sommes passés lors de notre séjour à Matam, les populations qui n’ont pu compter que sur elles-mêmes, ont parfois justifié cette absence d’investissement public dans leurs localités par le manque d’homme religieux influents. Thilogne, c’est également le même sentiment qui anime les populations, quand il s’agit d’interpréter l’absence des pouvoirs publics dans la réalisation de projets sociaux de base. Le président de l’Association pour le Développement de Thilogne (TAD) abonde presque dans le même sens que celui de l’ADESCAL :

« Nous avons des érudits qui, malheureusement, je le dis tout bas, n’ont pas eu une très grande notoriété leur permettant de focaliser une plus grande attention et attraction populaire comme Thierno Samassa de Matam, comme le marabout de Ouro Sogui. On sait que les pouvoirs publics s’intéressent beaucoup à ces personnalités pour des logiques politiques. C’est une vraie chance d’avoir un marabout influent dans votre localité, parce qu’ils règlent beaucoup de problèmes ».

Ainsi, à Lidoubé, on va jusqu’à ironiser sur l’intervention de l’Etat dans le village. « Est-ce qu’il est au courant de notre existence ? », se demande un jeune rencontré au poste santé, lors des journées de dépistage et d’opération de cataracte organisées par ADESCAL ? En réalité, les autorités politiques, même si elles sont souvent spectatrices, sont au courant de ce qui s’y fait. Ce n’est donc pas un hasard si le Sous-préfet a été l’une des premières personnes à nous parler de l’expérience de Lidoubé. Et selon le président :

« Non, l’Etat…, non, non ! Je ne sais même pas si l’Etat sait ce que nous faisons ici. L’Etat, je le vois à travers le Préfet ou le Sous-préfet, qui vient souvent ici lors de l’inauguration de certains de nos projets et qui nous cite en exemple parfois dans ses interventions partout dans l’arrondissement. Je sais qu’il ne manque jamais l’occasion de dire aux autres villages d’imiter notre modèle de propreté. Donc à part le fait de magnifier nos actions et de présider les cérémonies d’inauguration ou de réception de matériels, l’Etat est absent ».

L’autre raison trouvée par les populations pour expliquer cette situation est le manque d’homme politique à même d’influencer les décisions étatiques en faveur du village. Un homme politique avec un leadership fort, mais surtout intéressé par le développement de sa localité d’origine, constitue, pour ces populations, un casse-tête, voire une chimère. Voilà pourquoi les migrants se sont substitués aux pouvoirs publics dans le développement local. Par le biais de leurs associations, les migrants se mobilisent pour combler le vide laissé par les autorités étatiques. C’est le point de vue soutenu par le trésorier d’une l’association villageoise :

Cette absence est donc compensée par une « très forte implication des migrants, mais aussi des populations à la base » selon le Coordonnateur des Ecoles primaires de la Commune (CODEC). Cette symbiose entre ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là a frappé l’enseignant Ndiaye le ndar-ndar[5] qui a fini par comprendre que c’est là « la clé de réussite des projets du village ».

2.2. Les clés de réussite à Lidoubé

Le fondement du succès de Lidoubé, au-delà de la mise sur pied de l’ADESCAL, se trouve dans l’engagement individuel et collectif des lidubenaabee et surtout d’un duo qui symbolise l’entente parfaite entre ceux qui partent (les émigrés) et ceux qui sont au village. Il règne, en effet, une confiance totale entre ceux qui sont hors et dans le village grâce au président de l’ADESCAL et le chef de village. C’est effectivement un engagement qui impressionne même les allochtones qui semblent n’avoir vu ce degré d’implication qu’à Lidoubé. Ayant servi dans plusieurs villages avant de rejoindre son poste de Lidoubé, Ndiaye est tombé sous le charme du degré d’engagement des membres de ADESCAL.

Ces deux personnes constituent, en réalité, le socle sur lequel repose la réussite des projets de ce village. Leur rapport symbolise la confiance, l’entente et la solidarité entre les fils d’un même terroir vivants dans des localités différentes. Le migrant, comme « porteurs de projets ou courtiers » et le chef de village comme « relais » jouent bien leurs rôles et agissent en parfaite intelligence pour la transformation des conditions de vie de leurs concitoyens. Ce constat, nous l’avons nous-mêmes fait, le jour de notre rencontre avec le président à son domicile. Au cours de notre premier entretien, sa fille l’informa que quelqu’un l’attendait en bas (l’entretien a lieu au premier palier). Il m’informa que c’est le chef de village qui est venu le chercher pour « les derniers réglages des journées de consultation et d’opérations chirurgicales gratuites de cataracte prévue du 24 au 26 avril, au poste de santé de Lidoubé ». Aussi me suggéra-t-il de le rencontrer pour entretien. Quelques minutes après, nous suspendons l’entretien et descendons pour aller voir ensemble le chef.

C’est un homme très courtois avec une barbe blanche bien entretenue qui nous dit « Bismillah » [Bienvenue]. « Ly », « Sano », dit le président qui lui explique les raisons de notre présence, avant de solliciter pour nous, un entretien en fonction de sa disponibilité. « Dès que les 48 h de consultation sur la cataracte prendront fin, appelez-moi, pour voir ». C’est encore lui, le président, qui me donna le numéro de téléphone du chef qu’il a bien mémorisé. Cela dénote de la proximité qui existe entre les deux hommes. Ce qui nous frappa le plus est le respect, mais surtout la complicité entre eux. D’ailleurs, tous les interviewés du village ont magnifié l’engagement et l’intelligence qui caractérise ce duo. Au-delà des enseignants qui ont remarqué cette forte implication du chef du village, en tant que courroie de transmission entre ici et là-bas, Sara fils d’un ancien chef de village, par ailleurs, diplômé de l’École Nationale d’Économie Appliquée (ENA), recrutée pour coordonner les projets économiques du village, constate :

« Moi, en tant que personne qui n’est pas du village, mais qui travaille ici, qui voit les réalités, je peux affirmer que c’est un fils du village qui s’appelle ST qui est à l’origine de tout ça. Sa philosophie de vie est « dans la vie tout est possible, il suffit d’y croire », c’est cela sa conception de la vie. Cette conception marche bien ici. En effet tout ce qui a été réalisé dans ce village s’est fait sans l’Etat. Ce sont les fils du village qui sont à l’origine de tout ce que vous voyez là [l’entretien se passe dans les locaux du centre socio culturel de Lidoubé, construit par les migrants et leurs partenaires]. Samba, en réalité fait partie de ses personnes clés du village…

L’autre chance de cette localité, c’est son chef de village. Je n’ai jamais vu un chef de village comme lui. C’est rare de voir un chef de village qui s’engage comme il le fait. C’est rare de voir un chef de village manageur. Avec lui, ce n’est pas simplement une représentation étatique, pour gérer des conflits, des papiers administratifs, un titre honorifique. Ici, le chef de village est engagé dans le développement. Il est impliqué dans toutes les structures du village. Il est également le président d’honneur de toutes les structures ici. Pour prendre des décisions, il réunit au moins deux fois par mois les populations pour une gestion des problèmes du village. Quand les décisions sont prises, c’est lui qui suit leurs exécutions avec les migrants. Moi je suis du fleuve, du Fouta, je connais les réalités. Mon père fut chef de village durant 45 ans. Donc, je connais les réalités de chef de village. Mais ce que j’ai vu ici, en un laps de temps, en moins d’un an, par rapport au rôle et fonction d’un chef de village, est extraordinaire. Je pense que dans le Fouta ça n’existe qu’à Lidoubé. Un chef de village qui a la confiance de tout le village, qui fait l’unanimité, c’est rare, mais ici c’est le cas. Moi je pense qu’un chef de village doit être comme lui, pour développer son village. Il est en parfaite entente, en complicité avec tous les gens qui travaillent pour le développement du village. Pour les projets, s’il y a lieu de signer des papiers, il est efficace, s’il y a lieu d’aller chez les autorités pour la signature d’un papier, il se déplace. Si on lui envoie de l’argent pour les familles ici, il récupère et donne à qui de droit. Il rassure les migrants et c’est important dans ce contexte.

Donc je pense que dans ce village, il y a la main des émigrés, mais il y a également une bonne gestion des ressources. Lidoubé a compris que le développement c’est d’abord une entente entre ceux qui sont partis et ceux qui sont là. Le préalable pour un développement local est une entente entre ceux qui sont ici et ceux qui sont à l’étranger. Il faut avoir une base qui accueille, oriente un peu certaines idées et projets. Sans cette base sure, toute intervention est vouée à l’échec. »

Ces propos et surtout ce rôle central de celui qui sert à Lidoubé de répondant aux initiatives de l’ADESCAL, ont été confirmés par celui qui est considéré comme le premier acteur de développement de Lidoubé. En effet, le président voit le chef de village comme une chance pour le village :

« Nous avons une chance en la personne du chef de village. Il est notre répondant ici. C’est lui le responsable d’honneur d’ADSCAL. Dans ces genres d’association, si vous n’avez pas quelqu’un au niveau local, un responsable local fiable, ça ne marchera pas. Heureusement que nous avons quelqu’un comme lui pour nous représenter ici. C’est une personne très intègre, très honnête et surtout très engagée dans le développement du village ».

« Chez nous, quand tu es avec tes semblables et qu’ils font quelques choses pour le bien du village, tu es obligé de participer ; sinon c’est une honte non seulement pour toi, mais surtout pour ta famille. Vous vous imaginez comment les gens vont regarder votre famille au village, comment ils vont regarder votre femme, vos enfants, vos sœurs au village, si vous avez les moyens et que vous refusez de cotiser ? C’est sûr qu’ils ne pourront pas prendre la parole lors des réunions du village parce que vous avez refusé de participer à la réalisation d’un projet du village. C’est inimaginable, aucun émigré du village n’acceptera qu’on dise que tout le monde a participé sauf lui. C’est une question de dignité pour la famille. Nous avons été éduqués comme ça, personne ne veut déshonorer sa famille ».

Cela fait de la participation à la caisse villageoise un devoir, une obligation pour tous et a fortiori pour les migrants dont les parents sont directement bénéficiaires des actions sociales de l’association. Du reste, c’est grâce à ces cotisations que Lidoubé est parvenu à payer les contreparties des projets réalisés dans le village. Aussi, elles permettent au village d’entretenir son matériel de santé, à savoir prendre en charge l’infirmier du poste (avant que la municipalité ne vienne les suppléer), de gérer l’éclairage public et le réfectoire de l’école primaire, le jardin des femmes, etc. Les propos du président confirment ce rôle important que joue la caisse de l’ADESCAL dans le village :

« S’il n’y a pas de cotisation, on ne peut rien faire. Ah oui, oui, c’est la pratique ici, tout le monde cotise, les hommes, les femmes, les jeunes, migrants. Si vous avez un minimum de revenus, vous participez. Par exemple, l’ambulance, c’est un don. Pour sa gestion, l’Association demande à chaque membre de participer pour le salaire du chauffeur et l’entretien du véhicule. On ne veut pas faire comme l’Etat, on vous donne une belle voiture aujourd’hui et demain, elle tombe en panne et est abandonnée dans le garage. L’entretien du matériel est important. (…)

Il faut sortir la nuit pour voir le village. C’est le seul village ici qui entretient régulièrement l’éclairage public. Toutes les lampes s’allument la nuit. C’est tout le contraire des autres villages. C’est l’Association qui gère ça. Mettre des poteaux, allumer les lampes pendant quelques temps seulement, ne signifie rien si vous n’avez pas la possibilité de les entretenir. Quand il y a une ampoule à changer, on appelle immédiatement l’électricien agréé par la SENELEC qui la remplace et l’association paye la facture de l’intervention. Sortez la nuit pour voir… »

De même, c’est grâce à la participation des populations que l’association a financé l’extension du réseau électrique dans le reste du village. En fait, en 1992, l’Etat n’a installé que quelques poteaux électriques, laissant une partie sans lumière. L’extension du réseau électrique sera intégralement prise en charge par la caisse. Dans cette politique d’éclairage publique, même le cimetière du village n’a pas été en reste.

Par ailleurs, si on parle souvent de Lidoubé comme un village qui progresse par rapport aux autres, c’est parce que c’est une localité qui est à la fois dans la réflexion et l’action permanentes. Ce village, grâce aux idées des migrants, est dans l’organisation et l’organisation et la planification. C’est dans cette logique que le village tient tous les 5 ans un forum pour réfléchir sur la situation socioéconomique et proposer des solutions qui sont suivies et évaluées périodiquement. Ce forum est l’occasion pour le village d’inviter ses partenaires, les élus locaux et les institutions financières, etc., pour non seulement montrer les réalisations déjà faites, mais surtout de présenter d’autres nouveaux projets.

Ainsi, dans presque tous les domaines, des stratégies et des actions sont mises en œuvre pour apporter des changements significatifs dans la vie des populations. Au-delà de la matérialité de ses projets, la symbolique et le discours qui entourent leurs actions permettent de comprendre l’importance des transferts de valeurs dans le contexte migratoire. Ils prouvent toute l’importance de la migration dans le changement de comportement et de mentalité des populations. À travers sa stratégie de transfert de fonds, sa conception de l’école, son système d’assainissement, sa solidarité agissante (A. K. Sano, 2020), Lidoubé est devenue un village qu’on aime à citer pour justifier l’importance de la migration dans la zone. En effet, grâce à la synergie de ses populations multi situées, ce village, dans tous les domaines, essaye de montrer qu’avec de la volonté et du travail, les mentalités et les comportements changent au profit du développement. Son système d’hygiène pour lutter contre la dégradation de l’environnement, en est un exemple.

2.3. La salubrité : la carte d’identité de Lidoubé

En se référant aux recherches qui se sont intéressées aux apports des migrants, nous constatons avec D. D. GUEYE (2014, p. 17) que :

« S’agissant des transferts dans le cadre de la migration, les transferts d’ordre matériel sont généralement perçus comme étant les seuls bénéfiques. Rares sont les moments où la question est abordée en termes d’apports et d’investissements immatériels, entendus dans le sens où les acteurs agissants autour du phénomène mettent en jeu des pratiques susceptibles d’apporter de réelles modifications à leur quotidien avec des impacts à moyen ou long terme ».

Lidoubé est un village très propre. C’est la remarque qu’on fait en le parcourant. Sans savoir qu’il y existe une organisation rigoureuse pour le ramassage journalier et le tri des ordures, nous en sommes rendu compte dès notre premier séjour. Les environs et les cours des maisons sont exempts d’ordures, presque pas de sachet plastique ! Car, ici : « l’on ne jette pas n’importe où les ordures, les déchets, les sachets plastiques ou autres objets pouvant entraîner la détérioration de l’environnement. Lidoubé est de ce fait l’un des villages les plus propres qu’on aurait vus à Matam[7]». Et pourtant cela n’a pas toujours été le cas. Des campagnes de sensibilisation sont souvent organisées dans ces zones pour inviter les populations à éviter des pratiques qui peuvent nuire à leur santé, notamment la défection à l’air libre (Photo n°5, p.19).

C’est en interrogeant les différents individus du village sur l’impact de la migration sur la localité que nous nous sommes rendu compte de l’existence d’un système bien entretenu d’assainissement et de gestion des ordures. En réalité, on assiste à Lidoubé à un véritable transfert des pratiques des sociétés d’accueil vers des sociétés d’origine. Les émigrés de cette localité ne se contentent pas d’envoyer de l’argent et des biens matériels dans leurs communautés. Au contact d’autres pratiques culturelles qu’ils ont intériorisées, lors de leurs séjours, les migrants les colportent pour les transposer dans leurs communautés d’origine. Ainsi, ils font migrer avec eux les « bonnes pratiques » d’ailleurs dans leurs collectivités locales d’origine ; cela, en vue d’apporter des changements dans les manières collectives de penser et d’agir de leurs concitoyens.

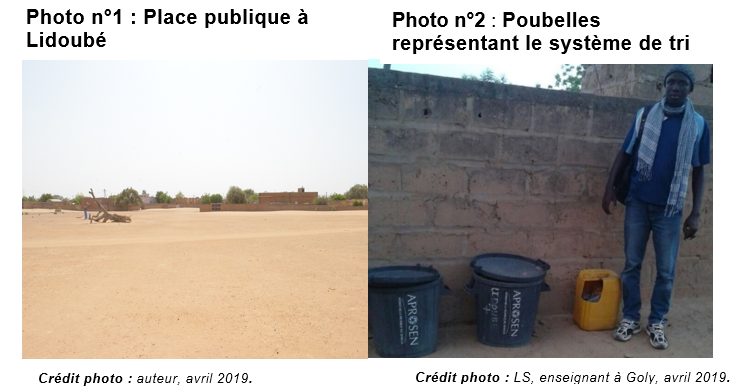

C’est le cas avec la gestion des ordures. Les migrants, à travers leur association, ont intégré dans le village un système de tri des ordures. Depuis 2007, chaque famille de Lidoubé dispose de trois poubelles : une pour les matières plastiques, une pour les fers et une dernière pour les matières décomposables (photo n° 2, p. 17). En plus de cela, il y a un dépotoir pour les restes d’aliments en l’occurrence de poissons que les animaux mangent. Un autre espace est aménagé pour y stocker du fer qui est ensuite vendu pour alimenter les caisses du village. Un espace dédié au recyclage est géré par un éboueur qui se charge du ramassage quotidien des ordures. À cela s’ajoute, la politique d’assainissement, suite à une campagne de lutte contre la défection à l’air libre. Des toilettes modernes qui n’ont rien à envier à celles des grandes villes sont construites dans chaque foyer (photo n°4, à droite, p.18). Ce qui a fini de faire la fierté de tous les lidubenaabee, en l’occurrence, de Yoro, un étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

« L’action sociale qui se fait ici et qui est exemplaire, c’est vraiment l’assainissement. C’est un village très propre. Voilà, ça, c’est notre carte d’identité : la propreté. Si on demande dans le Bossea, province du Fouta, ou bien dans la région de Matam, quel est le village le plus propre, on ne peut pas ne pas citer Agnam Lidoubé. Il est dans le top, pour ne pas dire le top. Parce qu’il y a des réalisations qui sont là et il y a une éducation continue des populations pour la culture de la propreté. Dans chaque maison il y a trois poubelles. Il y a des poubelles pour des sachets plastiques, des poubelles pour des matières décomposables, des poubelles pour le fer. Et ce n’est pas fini, il y a un dépotoir ici, à peine 1 km où on dépose le fer pour ensuite le vendre. Il y a également un autre dépotoir où on dépose les restes de poissons qui sont importants pour l’alimentation des vaches. Pour les bouches de vache, on les ramasse et on les dépose dans les zones agricoles. Pour l’eau de la vaisselle ou du linge, il est interdit de les éparpiller, il y a un lieu commun, une fosse commune où tout le village vient verser. Et vous avez vu les blocs sanitaires dans les maisons, en ce moment, on est en train d’achever plus de 10 blocs qui vont s’ajouter aux autres. Donc tout ça, c’est l’impact de l’émigration sur notre comportement quotidien. Les gens quand on parle de l’immigration, on pense simplement que c’est le transfert de fonds, non, c’est aussi un transfert de valeurs et de comportements ».

Ces comportements, instaurés dans le village par l’entremise des migrants, sont considérés comme l’autre facette non moins importante des remises. L’argent ou le matériel a toujours été au centre des recherches sur les transferts des migrants. Du coup, ont été éludées ou minimisées les bonnes pratiques que les Sénégalais de l’extérieur ont acquises par le biais de l’immigration. Aujourd’hui, ce sont ces idées qui contribuent à façonner les mentalités à Lidoubé et à déteindre favorablement sur les comportements. Elles ont fini de faire de ce village, un endroit salubre. On sait qu’au Sénégal, la question de la salubrité publique est un casse-tête aussi bien pour les populations que les pouvoirs publics. Pour les spécialistes de la question, comme Khalifa Ababacar Sarr de l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets (UCG), « on n’aura jamais la salubrité publique, tant que les comportements ne changeront pas ». Pour lui, la saleté des espaces publics est liée aux comportements, aux mentalités et surtout à l’éducation des Sénégalais. À Lidoubé, la question de l’éducation est prise en charge dans plusieurs cadres. En effet, à l’école du village, on allie la théorie à la pratique. Les enfants sont très tôt sensibilisés sur les risques de dégradation de l’environnement. Aussi sont-ils tôt impliqués dans les programmes de reboisement de leur école. Tout cela fait dire au Directeur de l’école d’un village voisin (Ouro Molo) que « l’école de Liboubé est la plus belle du département ». Au-delà de l’école, les différentes associations de femmes et de jeunes sont des cadres de sensibilisation permanents pour lutter contre toutes les pratiques dégradantes pour l’homme et son environnement. C’est ainsi que les populations du village se sont appropriées ces initiatives venues d’ailleurs. Ensemble, elles continuent à rester vigilantes pour davantage développer des actions et des idées pour ne plus retomber des habitudes passées. À cet effet, la présidente du GIE des femmes du village soutient :

« Nous travaillons fréquemment sur la question de l’environnement. C’est devenu une obsession ici. À chaque rencontre, avant de repartir, nous prenons le temps de rappeler la nécessité de respecter les règles d’hygiène. Maintenant, c’est même devenu un réflexe des femmes. Vous ne verrez aucune femme verser de l’eau de la lessive n’importe comment. Je ne parle pas des ordures ménagères qui sont bien réparties dans les différents seaux. (…). Même nos enfants ont compris le principe du système à tri ».

Cette propreté du village est aussi facilitée par la politique hydraulique du village. En effet, le village dispose d’eau en quantité et en qualité, grâce à des forages construits par les associations villageoises (photo n° 3). En plus des forages construits par une association inter villageoise, ALDA (Association de Liaison pour le Développement des Agam), qui regroupe neuf villages des Agnam, Liboubé a préféré construire ses propres infrastructures pour ne pas dépendre exclusivement de la grande association. Face à un besoin de plus en plus croissant en eau, le village s’est doté de deux forages d’une capacité de 30 m3 et de 70 m3. Ce projet est mis en adéquation avec la politique de salubrité du village, parce que les populations ont compris, selon Samba, que : « sans eau en quantité suffisante, il ne peut y avoir salubrité »

Photo n°3 : Forage de Lidoubé

Parallèlement, lutter contre les défections à l’air libre et améliorer davantage le cadre de vie des populations, un projet d’assainissement public vient d’être réalisé dans le village grâce à l’ADESCAL. À cause du manque de toilettes, certaines populations avaient pris l’habitude de faire leurs besoins à l’air libre et loin des regards. Ces pratiques étaient fréquentes par endroit, au point de susciter des campagnes en vue de l’abandon de ces pratiques. Celles-ci, au-delà de la pollution de l’air qu’elles entraînaient, posent un problème de dignité humaine. Voilà pourquoi, l’Association à penser mettre en œuvre le projet « une famille, une toilette moderne ». Ainsi, à Lidoubé aujourd’hui, chaque foyer bénéficie de toilettes modernes équipées d’eau courante. Les familles qui n’ont pas la capacité d’en construire ont été prises en charge par l’association, cela, pour « une égale dignité de toutes les familles », selon le président.

Ces importants projets dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement (voir encadré ci-dessous) sont à considérer comme des retombés de la migration. Ils symbolisent le transfert immatériel perçu comme « ce type de transfert qui n’est ni monétaire ni matériel, mais plutôt « idéel », dans le sens où les éléments transférés sont des compétences, des savoir-faire, susceptibles après appropriation par les destinataires de produire des effets non négligeables sur leur bien-être [8]» (D. D. Guéye, 2014).

Il apparait clairement que la migration, au-delà du bien matériel qu’elle offre, est un moyen d’échange de pratiques et d’expérience pouvant améliorer le vécu des populations des zones de départ. Les populations de Lidoubé ont intériorisé et intégré de nouvelles pratiques dans leurs habitudes quotidiennes, grâce à l’engagement des migrants et leur volonté de faire changer les mentalités. Cette resocialisation de la communauté d’origine s’est opérée assez facilement d’autant plus que le projet est porté, au-delà des migrants, par le GIE des femmes du village, avec une forte implication de la jeunesse et le leadership local du chef de village. En effet, l’appropriation du changement des habitudes dans ce village est le fruit d’une bonne sensibilisation, d’une participation communautaire, mais surtout d’une bonne intelligence entre les villageois multi situés (H. Dia, 2010). La propreté du cadre de vie a fini de faire de ce village un symbole de propreté dans la zone. Cela fait que les autorités locales (les sous-préfets, les secrétaires municipaux, les enseignants allochtones, des membres de la société civile) considèrent Lidoubé comme un cas d’école relativement à l’impact positif de la migration. Pour Mayoro, une autorité déconcentrée : « on doit tous s’inspirer du modèle de Lidoubé pour rendre notre environnement salubre. Il suffit simplement d’une bonne sensibilisation et de la volonté pour y arriver ». Même son de cloche au niveau de la municipalité où l’adjoint du maire, Siradio, soutient que « Lidoubé est un exemple de salubrité dans la zone ». La propreté du cadre de vie y est devenue un réflexe au point de faire de l’assainissement du village, un projet prioritaire. En effet, ce petit village symbolise la propreté d’autant plus sa notoriété dépasse les frontières de la commune d’Agnam Civol, et se propage dans presque tout le département.

Cependant, malgré cette reconnaissance, Lidoubé reste orphelin des pouvoirs publics. Il n’est presque pas accompagné dans la mise en œuvre de cet important projet. Paradoxalement, ce sont ces pouvoirs publics et leurs partenaires qui avaient lancé une campagne de lutte contre la défection à l’air libre. Mais, ils deviennent de simples spectatrices lorsque les migrants entreprennent des initiatives pour l’amélioration des cadres de vie. Ces autorités, particulièrement décentralisées, gagneraient à accorder plus de places aux migrants aux fins de capitaliser leurs expériences migratoires dans les collectivités locales d’origine. Du reste, en matière d’investissements dans les villages d’origine, aujourd’hui, Lidoubé est en train d’innover dans plusieurs domaines. En effet, que ce soit dans les domaines scolaire, hydraulique, sanitaire et économique, le village fait preuve d’ingéniosité et d’organisation que l’on retrouve rarement ailleurs (A.K. Sano 2020). Pour coordonner ses activités, notamment économiques, au-delà de la bonne intelligence entre les populations d’ici et de là-bas, le village s’est attaché les services d’expert en développement local en vue de mettre en cohérence l’ensemble des idées de projets issus et portés par les migrants et les populations locales.

[1]Association pour le Développement Socio Culturel d’Agnam Lidoubé est créée en 1981 et reconnue officiellement en 1983 (date d’obtention de son récépissé). Tout dans ce village est organisé autour d’ADESCAL. Elle est présente dans le village, à Dakar et à l’extérieur du pays, particulièrement en France et dans la sous-région. Selon son président : « partout où deux enfants du village se retrouvent, ils représentent le village là-bas ». Ainsi, le village est transporté et installé dans plusieurs zones d’immigration en colportant les réalités du village (H. Dia, 2010). Toutes les catégories, en l’occurrence les jeunes, les femmes, les hommes, fils ou filles de Lidoubé sont membres de l’association et participent activement à son développement et celui du village. L’objectif principal de l’association est le développement Lidoubé pour, selon le président « faire face aux problèmes qui nous ont poussés à l’immigration ».

[2]Ce centre est l’œuvre des migrants et leurs partenaires. Il sert d’incubateur de projets des villageois.

[3] Pour plus de détails, voir thèse SANO A-K (2020).

[5] Ndar est le nom traditionnel de Saint-Louis du Sénégal. Un ndar-ndar est un saint-louisien.

[6] Ceux qui parlent la langue peule. Ethnie majoritaire à Matam.

[8]https://publications.iom.int/fr/system/files/pdf/transferts_immateriels.pdf, 27 08 2108.

Conclusion

Conclusion

C’est une véritable capitalisation des expériences migratoires qui est en train de s’opérer à Lidoubé. Ce village, sous le leadership combiné d’un migrant et du chef de village, mais surtout grâce à un engagement collectif, a très tôt compris qu’il ne pouvait compter que sur lui-même pour l’épanouissement de ses populations. Grâce à une philosophie de vie réaliste, Lidoubé met en œuvre des idées et projets novateurs issus de l’immigration et qui transforment en améliorant aussi bien l’environnement et la vie des populations. Sous l’impulsion des migrants qui reviennent au village, « le sac plein d’idées et d’expériences », les mentalités endogènes s’approprient les bonnes pratiques exogènes. En effet, avec sa politique d’assainissement rigoureuse, ce village montre que l’immigration constitue une véritable opportunité pour l’amélioration du cadre de vie et du développement humain. Ainsi, moins que sur le transfert de fonds et de biens, les populations insistent sur les valeurs et pratiques transposées par les migrants au village pour son changement. Cela a contribué largement à la notoriété de Lidoubé. Celui-ci apparaît, dans la zone, comme un exemple d’organisation, mais aussi de réussite dans le domaine de l’assainissement et la gestion de la salubrité. On comprend mieux pourquoi les populations de Lidoubé, en l’occurrence les jeunes considèrent « l’immigration de leurs parents comme une véritable chance ». D’ailleurs, ces transferts d’idées sont en train de faire prendre conscience à ces jeunes que d’autres voies de réussite sont possibles. En effet, à travers les idées et les projets développés par les migrants, certains jeunes sont de plus en plus convaincus qu’ils peuvent se réaliser au village, sans migrer. Mais pour cela, la prise de conscience, à elle seule, ne suffit pas. En effet, au-delà des partenariats entre les migrants et les Organisations Non Gouvernementales extérieures, il faut que les pouvoirs publics, à travers les agences de création et de promotion d’emplois de l’Etat, investissent davantage dans le monde rural. Sans quoi, avec l’essoufflement de cette première génération de migrants, les jeunes pourraient déchanter.

Références

Références bibliographiques

BARTHÉLEMY Martine, 1996, « Le militantisme associatif », in Perrineau (sd), Engagement politique, déclin ou mutation, Paris, Presses de Sciences po., pp 87-144.

BRAUD Philippe, 2018, Sociologie politique, 13eme édition, LGDJ, Lextenso, 712 p.

BOUCHARD Pierre, 2006, « Théorie de l’action et parcours de vie », Nouvelles perspectives en sciences sociales: revue internationale de systémique complexe et d'études relationnelles, vol. 1, n° 2, 2006, p. 67-114. URI: http://id.erudit.org/iderudit/602471ar, DOI: 10.7202/602471ar.

CLARKE Adele, 2005, Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn.

Thousand Oaks, CA: Sage. Dey, I. (1999). Grounding Grounded Theory. Social Work. Academic Press.

Dey Ian, 1993, Qualitative Data Analysis, London, Routledge.

DIA Hamidou, 2015, Trajectoires et pratiques migratoires des Haalpulaaren du Sénégal: socio-anthropologie d’un « village multi-situé », Paris, L’Harmattan, 397p.

DIA Hamidou, 2010, « Les investissements des migrants dans la vallée du fleuve Sénégal: confiance et conflits d’intérêts », Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 23 - n°3 | 2007, mis en ligne le 01 décembre 2010, consulté le 23 octobre 2015. URL: http://remi.revues.org/4201.

Groupe d’Etude et de Recherche sur les Migration et L’Agence Coréenne de la coopration internationale (KOICA), juin 2016, “Etude sur le changement climatique et stratégies d’adaptation des populations de Saint-Louis”, Rapport d’étude, GERM-REDI.

GLASER Barney & STAUSS Anselm, 1967, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for

Qualitative Research. Chicago: Aldine de Gruyter.

GONIN, Patrick., KOTLOK, Nathalie, 2009, « Les associations de développement des migrants dans leurs pays d’origine », dans Accueillir, n°252, décembre 2009, pp.12-16. [Dossier: Le développement est-il une réponse aux migrations internationales?].

GUEYE Dièye Doudou, 2014, « Transferts immatériels et migrations sud-sud: Quel impact sur le développement local en Casamance, Gambie et Guinée-Bissau? » Rapport de recherche ACPOBS/2014/PUB03 2014.

PERRINEAU Pascal (sd), 1994, L’engagement politique: Déclin ou mutation? Éditions Presses de la Fondation Nationales des sciences politiques, 444p.

Conférence des Nations Unies sur le Commerce Et le Développement, 2018, Le développement économique en Afrique: les migrations au service de la transformation structurelle.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2008, La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique, Louvain-La-Neuve, Academia-Bruyland, 368 p.

SAGNA Olivier, 2010, « Privatisation, libéralisation, régulation. La réforme des télécommunications au Sénégal », dans Afrique contemporaine 2010/2 (n° 234), pages 113 à 126.

SANO Abdou Khadre, 2020, Du mécénat à l’arène politique: engagements des migrants de Matam dans les collectivités locales d’origine”, Thèse de doctorat Université Gaston Berger de Saint-Louis, soutenue le 25 novembre, 460 p.

YATERA Samba, Olivier Le MASSON, « Diaspora, développement et citoyenneté. Les migrants du Bassin du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal) » https://grdr.org/IMG/pdf/Article_COTA_VersPaidelPimpero.pdf/, - Consulté le 11 juillet 2018.

Downloads

Publié

Comment citer

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=206

Numéro

Rubrique

Qui sommes-nous ?

Licence

Copyright (c) 2023 SANO Abdou Khadre