16 |L’INFLUENCE DE LA DREPANOCYTOSE SUR LE DEVELOPPEMENT MOTEUR DE L’ENFANT

THE INFLUENCE OF DREPANOCYTOSIS ON DEVELOPMENT CHILD MOTOR

Mots-clés:

Développement| Drépanocytose| enfant| Motricité| Prise en charge| souffrance psychologique|Résumé

La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang caractérisée par une anomalie génétique de la structure de l’hémoglobine. Première maladie génétique au monde, elle affecte chaque année 300 000 nouveau-nés, dont les 2/3 en Afrique sub-saharienne, et un enfant sur deux atteint, meurt avant l’âge de cinq ans, sans prise en charge médicale. La prévalence de la drépanocytose au Gabon est de l’ordre de 25% d’hétérozygotes (AS) et de 2% d’homozygotes (SS). Cette fréquence associée à une importante morbidité fait de la drépanocytose un véritable problème de santé publique au Gabon. Malgré la création du Programme National de lutte contre la Drépanocytose, le taux de prévalence demeure encore prégnant au Gabon. Etant un problème de santé publique, nous avons donc mené une étude portant sur l’influence de la drépanocytose sur le développement moteur des enfants. Il s’agit d’apprécier, les progrès posturo-moteurs des jeunes enfants qui en sont porteurs. L’Echelle Psychomotrice Brunet-Lézine-Révisée (BLE-R) a servi d’outil expérimental. Deux domaines ont été étudiés, à savoir la Posture (P) et la Coordination (C). 48 sujets drépanocytaires âgés de 12 mois et trois (3) jours en moyenne au début de l’étude, ont été examinés: c’est une étude longitudinale qui a duré un an, avec une fréquence tous les quatre mois. Les résultats obtenus révèlent que plus les enfants grandissent et se développent, mieux quelques ajustements posturaux s’améliorent et plus les retards constatés par rapport aux normes élaborées par le BLE-R diminuent.

Introduction

La drépanocytose vient du grec drépanos qui signifie faucille. Elle a été identifiée puis décrite pour la première fois en 1910 par le cardiologue américain J. Herrick chez un étudiant de race noire originaire des Caraïbes qui souffrait d’ictère, de fièvre et d’ulcères chroniques au niveau des membres inférieurs. Ce patient était amnésique et présentait des anomalies morphologiques de ses globules rouges qui étaient allongés, prenaient la forme d’un croissant et, furent comparés à des lames de faucilles, d’où le nom d’anémie à hématies falciformes. E. Emmel, en 1917, énonce le caractère familial de la maladie et propose un test de dépistage. P. Dippes, en 1933, précise le caractère héréditaire de la drépanocytose.

La drépanocytose est une anomalie héréditaire du sang caractérisée par la présence dans l’hématie, de l’hémoglobine anormale S à la place de l’hémoglobine normale A. La perception que l’on se fait de cette maladie est qu’elle est grave, surtout dans certaines conditions anormales telles que la fièvre, la déshydratation et l’infection où l’hémoglobine S devient rigide: c’est la falciformation, en ce sens que les globules rouges falciformés perdent leur déformabilité et ne peuvent plus nourrir les tissus en oxygène, puis vont boucher les vaisseaux sanguins (thrombose). Les tissus ainsi privés d’oxygène vont alors exprimer la douleur: c’est ce que A. Ondo (1986, p. 35) appelle « la crise douloureuse » qui influence, entre autres, la dimension somatique de l’individu. Ainsi, la motricité étant l’une des fonctions les plus étudiées en psychologie du développement, autant chez les enfants à risque que chez les enfants dits normaux, d’une part, et au regard de la situation posée par la drépanocytose, d’autre part, il y a lieu de se poser la question sur les ajustements posturaux, précisément sur le développement moteur des jeunes enfants drépanocytaires.

La drépanocytose est une maladie héréditaire de l’hématie, de transmission autosomique et récessive. C’est l’hémoglobinopathie la plus fréquente et la plus grave en Afrique sub-saharienne quant à ses conséquences en termes de santé publique. La drépanocytose est disséminée à travers le monde et ses variétés sont intimement liées au patrimoine génétique des populations des différentes régions. En Afrique, la répartition géographique de l’hémoglobine S s’étend de la région sub-saharienne au fleuve Zambèze, souligne A. Ondo (2018, p.17), qui ajoute que les différentes études relèvent une fréquence du trait drépanocytaire variant de 8% à 40%, d’où l’existence de quelques statistiques: 35% en Angola, 12% au Burkina-Faso, 21% au Benin, 25% au Burundi, 23% au Cameroun, 12% en Côte d’Ivoire, 25% au Gabon, 40% en Ouganda, 38% en Tanzanie. La drépanocytose est également retrouvée aux Etats-Unis (8% de trait), au Moyen Orient, en Arabie-Saoudite, dans le bassin méditerranéen, au Pakistan, en Inde, au Golfe Persique, en Grèce, au Brésil et aux Antilles françaises (12% de trait).

Sur le plan physiopathologique, l’hémoglobine S désoxygénée se polymérise en longues fibres qui déforment l’hématie de faucille. Cette falciformation provoque des troubles hémorhéologiques microcirculatoires. Selon S. Ategbo (2018, p. 30), les drépanocytaires manifestent une hyperadhésivité pour l’endothélium vasculaire entraînant des phénomènes vaso-occlusisfs localisés au niveau des principaux territoires pièges que sont: les bifurcations artériolaires et les sphincters précapillaires; ils sont sensibles aux infections. Cette sensibilité est liée au dysfonctionnement relatif à l’asplenie fonctionnelle, à la baisse de l’activité macrophagique, à la diminution de la synthèse des immunoglobulines M, à la baisse de la tuftsine, de l’activité de l’opsonine et du système properdine.

Sur le plan clinique, la drépanocytose est une anémie hémolytique chronique émaillée de crises diversifiées entrecoupées par des états stationnaires asymptomatiques. On distingue quatre tableaux de crises cliniques que sont la crise vaso-occlusive, la crise de séquestration hépatosplénique, la crise d’érythroplastopénie et la crise hémolytique.

Les hémoglobinopathies sont réparties en trois groupes majeurs: les troubles qualitatifs dont le prototype est la drépanocytose, les troubles quantitatifs dont les thalassémies et, les syndromes intermédiaires appelés thalasso-drépanocytose.

La médecine nous apprend que, pour être considéré comme drépanocytaire, il faut avoir hérité de l’anomalie de chacun des deux parents. Si les deux parents sont AA, leurs enfants seront normaux, c’est-à-dire une progéniture normale à 100 % car ne souffrant d’aucune anomalie. Si les deux parents sont sains, mais hétérozygotes AS, alors, chaque parent a un gène de l’hémoglobine normale A et un gène de l’hémoglobine anormale S, ils sont donc porteurs du trait drépanocytaire. Dans le domaine de la médecine, les études sur la drépanocytose nous permettent de saisir toutes les complications que l’on peut observer sur les aspects physiques et organiques des sujets malades

Sur le plan psychologique, la drépanocytose est perçue comme l’une des maladies autour de laquelle se développent les fantasmes les plus divers. Elle laisse les soignants, les parents et surtout les enfants dans un perpétuel état de stress, car derrière cette maladie, se cachent la souffrance et la mort. En effet, la maladie, par son caractère déstabilisateur, provoque un état pénible, une détresse psychologique: l’incertitude quant à la guérison est d’une grande importance dans l’évaluation de la situation faite par le malade. Raison pour laquelle la question de la drépanocytose est abordée aussi bien par la médecine que par la psychologie, dans le but de multiplier les investigations en vue de bien cerner les contours de cette maladie. Dans le cadre de la psychologie du développement en l’occurrence, les études presqu’inexistantes au Gabon, nous conduisent à mieux appréhender et accompagner les sujets présentant des complications d’ordre psychomoteur.

Ainsi, interpellés par les effets néfastes que cette anomalie engendre sur le devenir des enfants, les psychologues du développement en ont fait, entre autres, l’objet de leurs études. Les auteurs tels que W. Preyer (1995, p. 142), E. Thelen (1998, p.18), C. Tourrette (2006, p. 121) nous renseignent sur les conséquences à court, à moyen voire à long terme de la drépanocytose sur les processus attentionnels, mnésiques et surtout moteurs chez les sujets qui en sont porteurs. C’est cette dimension motrice qui nous interpelle. Précisons que toutes ces études psychologiques, parmi tant d’autres ont été menées en Occident.

Pour H. Wallon (1985, p. 45), J. D. Ajuriaguerra (1989, p. 111), A. Bullinger (2004, p. 22) et J.B. Makanga (2014, p. 130), le développement moteur est défini comme la manière avec laquelle se déroulent, se coordonnent et se développent la posture et les mouvements chez un individu: ce sont des changements qui se produisent tant au niveau neuronal qu’au niveau musculo-squelettique. Bien que programmé génétiquement, le patrimoine moteur peut être influencé par l’environnement pour le moduler, car «un enfant privé de soins, présenterait un retard relativement considérable dans l’acquisition des grandes étapes motrices», souligne à juste titre D. Mellier (1999, p. 8) qui ajoute que «le développement moteur renvoie aux acquisitions relatives à la préhension, la dextérité, la posture, la station assise, la quadrupédie, la station debout, la marche délibérée: c’est la maturité des organes organisant les différents mouvements du corps.»

Partant du concept du « relativisme culturel » largement argumenté par P.R. Dasen (1998, p. 85), concept relatif, entre autres, à la prise en charge thérapeutique des enfants à risque dans leur contexte culturel, nous nous posons la question suivante. En dépit des efforts, des progrès de la médecine à travers le monde, et au Gabon en particulier, comment, la drépanocytose influence-t-elle aussi lourdement le développement moteur des jeunes enfants gabonais ? En d’autres termes, l’enfant atteint de la drépanocytose présente-t-il un retard au niveau du développement moteur par rapport aux normes établies par O. Brunet et I. Lézine (1997, p. 141) dans leur outil expérimental connu sous l’appellation de l’Echelle Psychomotrice Brunet-Lézine-Révisée (BLE-R) ?

Méthodologie

1. Méthodologie

Pour la présente étude, nous avons cherché exclusivement à explorer les progrès posturo-moteurs des jeunes enfants drépanocytaires. Nous avons utilisé l’Echelle Psychomotrice Brunet-Lézine-Révisée (BLE-R). Selon Tourrette (2006, p.51), « cette échelle reste à l’heure actuelle, en psychologie du développement, l’instrument de référence pour l’évaluation du développement des enfants âgés de deux (2) à trente (30) mois, dans la perspective développementale que dans une perspective de recherche. » Cette échelle permet d’étudier quatre domaines, à savoir: la Posture, la Coordination, le Langage et la Sociabilité. Ici, seuls les items de la Posture (P) et de la Coordination (C) ont été soumis aux enfants.

En psychologie du développement et, pour des raisons déontologiques et surtout pratiques, les examens ont eu lieu au domicile des parents après leur accord et en leur présence, au moment où les enfants ne font pas des crises.

Selon la démarche expérimentale recommandée en psychologie du développement, et, puisqu’il s’agit des enfants qui peuvent changer d’humeur à tout instant, on commence toujours l’expérimentation par des situations d’offrandes et d’échanges qui permettent et facilitent une prise de contact avec l’enfant. Quand celui-ci est devenu familier avec l’expérimentateur, on peut poursuivre l’examen en évaluant, selon les objectifs du chercheur, les différents comportements moteurs, à savoir : les appuis, les mises en forme du corps, les réponses toniques et posturales.

Selon le principe général de passation des échelles développementales, on commence à proposer à l’enfant des items correspondant à son âge chronologique. S’il y a au moins trois échecs consécutifs, on lui propose des items inférieurs à son âge chronologique jusqu’à ce qu’y ait réussite totale et, on le crédite. Puis, on repart de l’âge chronologique pour proposer les items de niveau supérieur, la passation s’arrête lorsque l’enfant accumule cinq échecs successifs. Enfin, on calcule le Quotient du Développement (QD) qui est le rapport entre son âge chronologique (AC) et à son âge développemental (AD) le tout multiplié par 100. Un QD normal est compris entre .90 et .110, c’est-à-dire (.90˂ QD ˃.110).

1.1. Cadre de recherche et population d’étude

L’étude a été menée au Gabon, précisément dans les communes de Libreville, de N’toum et d’Owendo où nous avons constaté un effectif plus élevé des enfants porteurs de cette pathologie héréditaire. La population d’étude est composée des enfants drépanocytaires de deux sexes, âgés de 12 mois et trois jours en moyenne au début de l’étude et de 24 mois en moyenne à la fin de l’étude. Au début, nous avions 62 sujets; pour des raisons relatives à la mortalité expérimentale qui est l’une des conséquences de l’approche longitudinale, 14 enfants n’ont pas été examinés jusqu’à la fin de l’étude; donc, notre échantillon est essentiellement composé de 48 enfants qui ont été évalués de février 2019 à janvier 2020, en raison d’une fréquence chaque quatre mois.

1.2. Hypothèses de l’étude

Hypothèse Générale:

La drépanocytose influence le développement moteur des enfants. Cependant, cette influence est modulée selon les tranches d’âge des enfants.

Hypothèses opérationnelles:

(H1) : A l’âge de 12 mois, les enfants drépanocytaires ont des Quotients de Développement (QD) inférieurs à la moyenne (moins de .90).

(H2) : A l’âge de 16 mois, les enfants drépanocytaires ont des Quotients de Développement (QD) inférieurs à la moyenne (moins de .90).

(H3) : A l’âge de 20 mois, les enfants drépanocytaires ont des Quotients de Développement (QD) normaux, compris entre .90 et .110.

(H4) : A l’âge de 24 mois, les enfants drépanocytaires ont des Quotients de Développement (QD) supérieurs à la moyenne (au-delà de .110).

1.3. Identification des variables

La présente recherche a pour variable indépendante (VI) les enfants drépanocytaires (HbSS) qui subissent des crises vaso-occlusives à l’origine du syndrome pied-main dont les parents sont sains mais hétérozygotes AS. La variable dépendante (VD) est relative à la réussite ou à l’échec aux items de la Posture et de la Coordination de l’Echelle Psychomotrice Brunet-Lézine-Révisée (BLE-R).

1.4. Méthode de traitements des données

Nous avons utilisé le logiciel SPSS 21 (Statistical Package for Social science). C’est un logiciel spécialement conçu pour les analyses statistiques en sciences sociales. Il est utilisé pour le traitement des données quantitatives. Ce traitement nous a permis de mettre en évidence les analyses de régression.

Résultats

2. Résultats

2.1. Relation forte entre les enfants drépanocytaires âgés de 12 mois et les quotients de développement (Q.D)

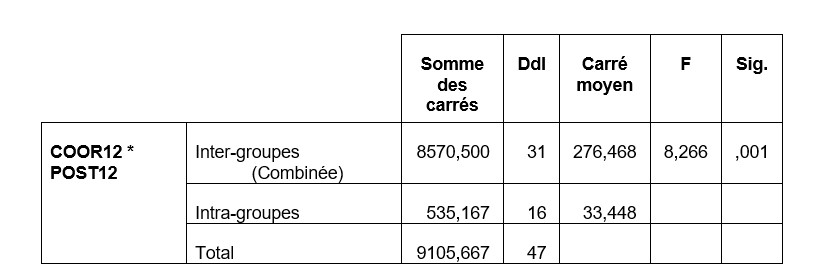

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus par les enfants drépanocytaires à l’âge de 12 mois.

Tableau n°1 : Présentation de la relation entre les enfants drépanocytaires âgés de 12 mois et les quotients de développement (Q.D)

Source : Données de l’enquête, J.B. Makanga, 2021

L’analyse de régression de type 1x1x2 du tableau n°1 (Drépanocytose, l’âge versus performances motrices) entre les variables citées, présente un lien significatif et positif (F=8.26 ; p<.001). Comme l’avoir signalé plus haut, la drépanocytose est une maladie qui se caractérise par une mutation dans le codon six (6) du gène de la b-globine entraînant la substitution d'une valine par un acide glutamique. Cette altération de la protéine provoque une déformation du globule rouge en forme de faucille. Cette anomalie de l'hémoglobine va entraîner plusieurs conséquences telles que la fragilisation et la destruction des globules rouges en excès par exemple. Une fois le taux d'hémoglobine bas, cette situation de dysfonctionnement définit l'anémie chronique. Les enfants sont donc anémiques en permanence, mais s'adaptent généralement très correctement.

Dans ce croisement, après avoir pris connaissance des conséquences de cette maladie, le but était de voir si celle-ci pouvait être prédictrice du QD moteur chez les enfants âgés de 12 mois. Les résultats obtenus sont significatifs; comme indiqué précédemment, cette présence d’influence est soutenue par le test d’homogénéité de variances co-variances de Leven, expliqué à plus de 17% de la variance totale (R²=17,34). Rappelons que l'importance de la mesure du quotient de développement (QD) moteur ici, est d'évaluer l'impact de la drépanocytose chez les nourrissons dans les domaines de la posture et de la coordination. A l’âge de 12 mois, les enfants drépanocytaires pourraient présenter un tonus musculaire caractérisé par une hypotonie de l’axe, ainsi qu’une gesticulation spontanée globale faite de mouvements en flexion et extension successive des membres supérieurs puis inférieurs, et un renforcement du tonus axial depuis la tête vers les pieds. Ce qui valide notre hypothèse (H1) qui indique que « à l’âge de 12 mois, les enfants drépanocytaires ont un quotient de développement (QD) dans les domaines de la posture et de la coordination, inférieur à la moyenne (tableau n°1).

2.2. Relation forte entre les enfants drépanocytaires âgés de 16 mois et les quotients de développement (QD)

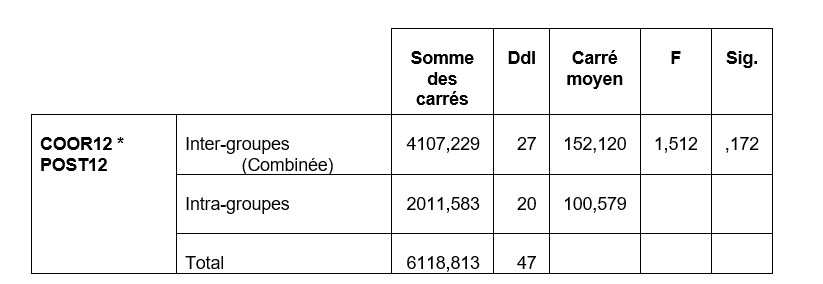

Le tableau suivant présente les résultats obtenus par les enfants drépanocytaires à l’âge de 16 mois.

Tableau n°2 : Présentation de la relation entre les enfants drépanocytaires âgés de 16 mois et les quotients de développement (Q.D)

Source : Données de l’enquête, J.B. Makanga, 2021

L’analyse de régression de type 1x1x2 du tableau n°2 (Drépanocytose, l’âge versus performances motrices) entre les variables citées, présente un lien non significatif (F=1.52 ; p<.172). Si nous nous inscrivons dans l’approche du développement du geste et de la posture par exemple, nous retiendrons que la qualité du geste d’atteinte est mise en relation avec le niveau de développement postural chez l’enfant normal, on observe souvent une relation entre les deux. Ce résultat invalide notre hypothèse (H2) qui révèle que « A l’âge de 16 mois, les enfants drépanocytaires ont des (QD) dans les domaines de la posture et de la coordination inférieurs à la moyenne. Cette absence de lien significatif est expliquée à plus de 22 % de la variance totale (R²=22,25), d’après le test d’homogénéité de variances co-variances de Leven.

2.3. Relation forte entre les enfants drépanocytaires âgés de 20 mois et les quotients de développement (QD)

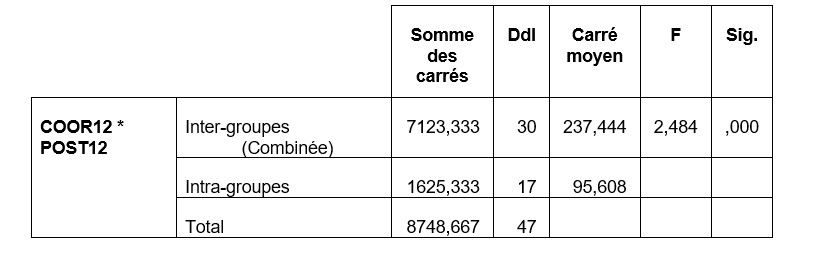

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus par les enfants drépanocytaires à l’âge de 20 mois.

Tableau n°3 : Présentation de la relation entre les enfants drépanocytaires âgés de 20 mois et les quotients de développement (Q.D)

Source : Données de l’enquête, J.B. Makanga, 2021

L’analyse de régression de type 1 x1x2du tableau n°3 (Drépanocytose, l’âge versus performances motrices) entre les variables citées, présente une significativité (F=2.84 ; p<.026). Ce résultat vient valider notre hypothèse (H3) qui se décline comme suit « A l’âge de 20 mois, les enfants drépanocytaires ont des QD normaux, compris entre .90 et .110 ». Dans le cas de progrès dans la coordination par exemple, nous pouvons noter qu’une fois que les doigts se referment autour de l’objet, une autre capacité entre en jeu, celle qui consiste à agripper l’objet avec la bonne pression et à le soulever. Chez le bébé, la latence entre chacune des composantes de la prise est plus longue que chez l’adulte, ce qui donne une impression d’actions séquentielles, et non de transition en douceur.

Ainsi, la latence entre le contact des deux doigts (parfois trois chez les plus jeunes) avec l’objet au moment de l’agrippement est présente jusqu’à l’âge de 20 mois. Cette coordination acquise chez l’enfant normal serait identique chez l’enfant drépanocytaire, d’après les résultats significatifs obtenus au sortir de notre analyse de régression (cf. tableau 3), cette présence de lien est expliquée à plus de 19% de variance expliquée (R²=19,37).

2.4. Relation forte entre les enfants drépanocytaires âgés de 24 mois et les quotients de développement (QD)

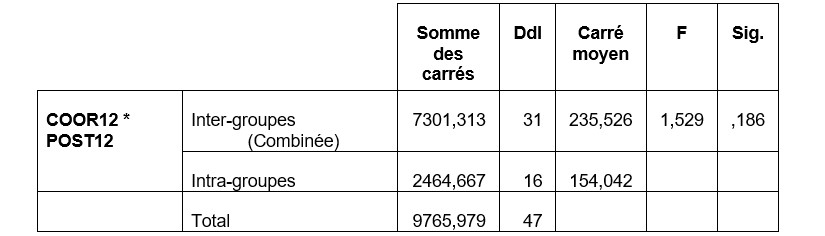

Le dernier tableau présente les résultats obtenus par les enfants drépanocytaires à l’âge de 24 mois.

Tableau n°4 : Présentation de la relation entre les enfants drépanocytaires âgés de 24 mois et les quotients de développement (Q.D)

Source : Données de l’enquête, J.B. Makanga, 2021

L’analyse de régression de type 1x1x2 du tableau n°4 (Drépanocytose, l’âge versus performances motrices) entre les variables citées, présente une absence de significativité (F=1.52 ; p<.186). Ce résultat vient invalider notre hypothèse (H4) qui se décline comme suit « A l’âge de 24 mois, les enfants drépanocytaires ont des QD supérieurs à la moyenne (au-delà de .110 ». Cette absence de lien significatif est expliquée à 27% de la variance totale (R²=27,01) comme l’indique le test d’homogénéité de variance co-variance de Leven.

Conclusion

Conclusion

Le développement humain se conçoit comme l’ensemble des transformations, des changements qui se produisent tout au long de la vie et qui sont influencés par de nombreux facteurs, comme l’hérédité et l’évolution liées à l’espèce, la maturation, l’exercice, l’apprentissage, les facteurs socioculturels. Si le développement se déroule normalement pour les enfants non drépanocytaires (HbAA), ceux porteurs de la drépanocytose (HbSS) vont subir les crises vaso-occlusives à l’origine du syndrome pied-main qui est une tuméfaction douloureuse des pieds et des mains. Ces crises douloureuses qui sont à l’origine d’atonie motrice, gêneraient l’enfant dans le développement de sa motricité. D’ailleurs, tout au long du suivi longitudinal, de l’âge de 12 mois à l’âge de 24 mois, nous avons constaté que les profils de développement moteur sont relativement encourageants, car ils sont fonction des potentialités motrices des enfants, potentialités dues en grande partie aux soins administrés à ces jeunes enfants. D’une manière générale, les résultats obtenus à l’Echelle Psychomotrice Brunet-Lézine- Révisée (BLE-R) et analysés statistiquement, laissent en effet prévoir des acquisitions meilleures, favorables au développement moteur des jeunes enfants drépanocytaires gabonais. Raison pour laquelle l’action plurielle et polymorphe en faveur de la drépanocytose a pour objectif le maintien et la réintégration de l’enfant affecté dans sa famille, et que la meilleure des solutions en termes de prise en charge de la drépanocytose demeure la prévention primaire qui consiste à déployer un ensemble d’actions qui vise à faire baisser le nombre de naissances d’enfants drépanocytaires. Enfin, nous pensons que la prise en charge de cette pandémie génétique est un impératif médical, psychologique, humain et socio-économique.

Références

Références bibliographiques

AJURIAGUERRA Juan De, 1989, « L’enfant et son corps », Psychomotricité. Médecine et hygiène, 8, p.7-23.

ATEGBO Simon, 2018, Statut martial des enfants drépanocytaires à Libreville, Libreville, CUSS, p.95.

BRIL Blandine et LEHALLE Henri, 2008, Le développement psychologique est-il universel ? Approches interculturelles, Paris, PUF, 259 p.

BRUNET Odette et LEZINE Irène, 1997, Echelle du développement psychomoteur de la première enfance, 3ème édition, Paris, EAP, 314 p.

BULLINGER André, 2004, Psychomotricité et sensori-motricité, Paris, Masson, 214 p.

BULLINGER André, 2006, Le développement sensori-moteur de l’enfant et ses avatars, Toulouse, Editions ERES, 271 p.

DASEN Pierre Réné, 1998, « Concrete operational development in three cultures », Journal of Cross-Cultural of Psychology, 19, p.407-434.

DEJUST Réné, 2002, « Impact de la drépanocytose sur les stratégies mnésiques chez l’enfant », Developmental Psychology, 40, p.86-101.

GIBSON Jean Jacques et NAHEL Jean Luc, 2002, « Contribution de la psychologie du développement à la compréhension de quelques aspects de la drépanocytose », ARAPI, CNRS-INSERM, 5, p.34-52.

KOKO Jean, 2016, Les complications cardiaques de la drépanocytose chez l’enfant, Libreville, CUSS, 122 p.

MAKANGA Jean-Bernard, 2003, Développement et prématurité chez l’enfant gabonais issu du milieu rural : cas des enfants Punu et Fang âgés de 2 à 24 mois : Etude comparative, Lille, ANRT, 219 p.

MAKANGA Jean-Bernard, 2014, Surdité et cécité : entre l’étiologie et le développement psychologique, Yaoundé, Editions CLE, 118 p.

MELLIER Daniel, 1999, « Les prématurés », Enfance, 1, p.7-21.

MYRDAL Mady et REITMAN Peter, 2009, « Human behavior in global perspective. An introduction to cross-cultural », International Journal of Psychology, 11, p.83-12.

ONDO Alain, 1986, Etat basal des enfants drépanocytaires au Gabon : soins des pathologies tropicales, Libreville, CUSS, 92 p.

ONDO Alain, 2018, « La drépanocytose au Gabon et en Afrique, actualités scientifiques », 1ères Journées Scientifiques de la Drépanocytose, USTM, Franceville, 1, p.16-24.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS), 2010, Rapport mondial de la santé, New York, 301 p.

PIAGET Jean, 1979, Les praxies chez l’enfant, 4ème édition, Paris, PUF, 288 p.

PREYER William, 1995, Les troubles neuro-moteurs chez l’enfant, Paris, PUF, 267 p.

JEANNEROD Rian et PUGH Igor, 2001, « A longitudinal approach to the study of motor development », British Journal of Developpemental Psychology, 12, p.65-88.

THELEN Edouard, 1998, « Developmental origins of motor coordination: leg movements in human infants », Developmental Psychology, 14, p.1-22.

TOURRETTE Cathérine, 2006, Evaluer les enfants avec déficiences ou troubles du développement, Paris, Dunod, 548 p.

WALLON Henri, 1985, Importance du mouvement dans le développement psychologique de l’enfant, 3ème édition, Paris, PUF, 201 p.

WALLON Henri, 1988, De l’acte à la pensée, 5ème édition, Paris, Flammarion, 214 p.

Downloads

Publié

Comment citer

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=204

Numéro

Rubrique

Qui sommes-nous ?

Licence

Copyright (c) 2023 MAKANGA Jean-Bernard