10 |PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DU SOJA (GLYCINE MAX) DANS LA COMMUNE DE SAVALOU AU CENTRE DU BENIN

PRODUCTION AND MARKETING OF SOY (GLYCINE MAX) IN THE MUNICIPALITY OF SAVALOU IN CENTRAL BENIN

Mots-clés:

Soja| production| commercialisation| Savalou| modèle SWOT|Résumé

La culture de soja a pris de l’ampleur ces dernières années aussi bien au Bénin que dans la commune de Savalou. La présente étude vise à analyser la production et la commercialisation du soja dans la Commune de Savalou. A cet effet, l’approche méthodologique adoptée est axée sur la collecte des données, le traitement des données, l’analyse et l’interprétation des résultats grâce au modèle FFOM. Pour y parvenir, un total de 280 acteurs de la filière soja a été investigué au cours de cette étude. La production du soja est cultivée dans la commune de Savalou en monoculture ou en association avec d’autres cultures. Sa production est rentable à hauteur de 62,16 %, ce qui correspond à un revenu net de 115 FCFA sur un kilogramme de soja produit. Les gains issus de la production permettent aux producteurs d’assurer les besoins familiaux fondamentaux (47 %), les dépenses relatives à la production (29 %), d’épargner et de faire des aides sociales (24 %). Malgré ces atouts, la production du soja est confrontée aux effets néfastes des ennemis du soja (insectes et rongeurs), à l’instabilité de la saison des pluies, à l’exode rurale, etc. Face à ces difficultés, il a été proposé d’apporter l’appui conseil aux producteurs à travers les formations et visites sur terrain, d’assurer le financement de la production du soja à travers une ligne budgétaire spécifique, de faire recours au reboisement pour éviter l’instabilité des pluies et de développer des stratégies pour maintenir les jeunes dans la production.

Introduction

L’économie des pays sous-développés est essentiellement basée sur l’agriculture qui est la plus importante entreprise et le poumon de développement économique (FAO, 1995). Au Bénin, le secteur agricole concentre 70 % de la population active, contribue pour 37 % à la constitution du PIB (Produit Intérieur Brut) et participe à hauteur de 15 % aux recettes de l’Etat (CIFRED, 2001) cité par (A. Kissira, 2005, p. 65). En dépit de ces atouts, l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages (EMICoV) réalisée par l’INSAE en 2006, a révélé un taux élevé de pauvreté monétaire (42 % de la population) et une persistance des poches d’insécurité alimentaire et de la malnutrition (un enfant sur deux est malnutri). Aussi, selon MAEP (2007, p. 24), le Bénin fait partie des pays les pauvres du monde avec un revenu de 700 dollars US par habitant. Cette situation résulte de la faiblesse des activités génératrices de revenus et des difficultés d’accès à l’alimentation noble pour une frange non négligeable de la population (SCRP, 2007, p. 131). Les raisons d’une telle situation sont diverses et variées. D’une part, l’appauvrissement accentué des sols et la thésaurisation des terres due à la monétarisation de l’économie accroissent la pauvreté de la population (Banque Mondiale, 2003, p. 72). Ainsi, l’économie agricole n’arrive pas à assurer aux ruraux, l’accès à la nourriture et à augmenter leur pouvoir d’achat. L’introduction de la culture du soja et son développement est donc un appui important à l’augmentation des revenus ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des acteurs intervenant dans la filière. Selon le rapport de la Banque Mondiale-IDA pour le Bénin en 2005, le soja prend de l’importance et devient progressivement l’une des bases de l’économie locale grâce à ses diverses activités. Il se trouve parmi les quatre principales cultures commerciales et représente plus de 20 % de la production totale. Son rendement élevé sans l’utilisation d’intrants, fait de lui la culture la plus productive. Aussi, L. Ouattara et M. Boko, (2003, p. 14) ont-ils démontré que le soja a une forte capacité de fixation de l’azote de l’air, enrichit le sol et fait profiter les cultures à venir. Au vu de ces avantages, les cultivateurs du Centre Bénin s’adonnent de plus en plus à la culture du soja au détriment du coton malgré les efforts étatiques. B.V. Bado (2002, p. 124) va dans le même sens en démontrant que l’importance du soja n’est pas uniquement destinée à l’humain. Pour lui, l’enfouissement des résidus du soja fait augmenter considérablement le rendement du maïs. En outre, un des moyens de résoudre le problème de malnutrition est l’utilisation des graines de soja qui sont les protéines végétales les moins chères et les plus équilibrées (M.C. Carrao et M. Gontijo, 1980, pp. 261-271). Le soja est susceptible de compenser partiellement les déficits en protéines des femmes enceintes et des enfants malnutris. Le soja apparaît aujourd’hui dans certaines régions du pays comme l’une des spéculations qui se positionnent de plus en plus en tant que culture de rente à la place du coton (T. F. Ogouvidé et E. Sodjinou, 2006, p. 23).

Malgré ses avantages, la production du soja reste légèrement faible à Savalou. Cette performance montre la méconnaissance des populations rurales de Savalou quant à l’importance de cette filière d’une part et d’autre part en raison de certains écueils qui empêchent le soja de se positionner en tant que culture principale. En effet, A. Elias (2008, p. 12) fait remarquer que la culture de soja n’est pas encore répandue et l’expérience des agriculteurs est encore faible. Aussi l’outillage limite-t-il sa production et le rendement n’a pas encore atteint celui prévu par les structures de recherche (INRAB, 1995, p. 13). C’est dans l’optique d’apporter une contribution significative à l’apport de cette filière dans le développement socio-économique des populations dans la commune de Savalou que ce thème a été choisi.

Méthodologie

1. Matériels et méthodes

1.1. Présentation de la zone d’étude

La Commune de Savalou est située à l’ouest dans le département des Collines. Elle est une zone de transition, entre la partie méridionale et septentrionale du Bénin. Savalou est situé entre 7°33’ et 8°12’ de latitude nord et entre 1°37’ et 2°8’ de longitude est La Commune est limitée au nord par la Commune de Bantè à l’est par celles de Dassa-Zoumè et Glazoué, au sud par celle de Djidja et à l’ouest par la République du Togo sur environ 65 km (limite nord-sud). Elle s’étend sur près de 58 km de l’ouest à l’est et couvre une superficie de 2674 Km2 soit 2,37 % de la superficie nationale. Elle est administrativement subdivisée en quatorze (14) arrondissements dont quatre (04) urbains (Aga, Agbado, Attakè et Ouèssè), dix-sept (17) quartiers de ville et cinquante-deux (52) villages (Mairie de Savalou, 2016). Cette situation géographique lui confère, des caractéristiques naturelles et socio-économiques qui sont favorables à la production du soja (Carte n°1).

Carte n°1: Situation géographique et subdivisions administratives de la Commune de Savalou

Source : Fond topographique IGN, 2012

1.2. Approche méthodologique

L’approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude s’articule autour de certaines données. Les données utilisées sont celles climatologiques (hauteurs annuelles de pluies issues de la station synoptique de Savè) et tirées des documents statistiques de l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar). Elles ont permis d’analyser l’évolution des précipitations de la zone d’étude sur la période 1990-2017 et ses impacts sur la production et la commercialisation du soja ; les données sociodémographiques relatives aux ménages agricoles de la Commune de Savalou en 2013 afin de déterminer la taille de l’échantillon d’une part et les données de la population de 1979 à 2013 d’autre part. Ces données ont été tirées de la base de données de l’INSAE (Institut Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique) et ont contribué à l’analyse de l’évolution de la population et ces implications dans la production et la commercialisation du soja ; les données relatives à l’évolution de la production et de la commercialisation du soja recueillies au SCDA / Savalou (Secteur Communal de Développement Agricole). Elles ont facilité l’analyse des quantités de soja produites ; les données économiques de la production et de la commercialisation du soja et ses dérivés dans la Commune de Savalou sont également collectées. Elles ont été utiles pour la connaissance des prix de vente et les marges bénéficiaires réalisées.

Par ailleurs, plusieurs techniques et outils de collecte ont été utilisés dans le cadre de cette recherche. Il s’agit des entretiens semi structurés. Ils ont été organisés avec les personnes ressources de l’étude. Ces entretiens ont été effectués à l’aide des guides d’entretien et ont permis de collecter des informations sur l’importance de la production de soja dans la Commune de Savalou, la superficie emblavée, le degré d’implication de cette culture dans l’économie de la Commune, les données relatives aux producteurs de soja dans leur globalité. Les entretiens structurés ont été effectués avec les producteurs et commerçants de soja et dérivés. Des questionnaires sont utilisés dans ce cadre. Ces questionnaires sont conçus sur la base des objectifs spécifiques de la recherche pour appréhender les points de vue des agriculteurs et commerçants sur divers aspects du sujet. Quant aux observations, elles ont permis de constater sur le terrain l’importance de la production de soja, la transformation du soja avec les différents produits obtenus. A cet effet, une grille d’observation a été utilisée.

Les fiches d’enquête remplis sont soumises à un dépouillement manuel. Ce dernier a consisté à la codification des données sur la base d’une connaissance globale des informations recueillies. Les données codifiées sont ensuite regroupées par centre d’intérêt et soumises aux traitements graphiques et cartographiques à base de différents logiciels tels qu’Arc View 3.2, Excel 2010 et Word 2010. Pour analyser les données, le modèle d’analyse conceptuel FFOM (Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces) a été utilisé.

-

Echantillonnage

L’échantillonnage permet de comprendre ce qui se passe dans la population sans avoir à interroger tous les individus. C’est l’opération par laquelle les individus sont sélectionnés afin de constituer l’échantillon. Ainsi, dans l’intention de chercher à être représentatif d’une population globale, il a été utilisé la technique d’échantillonnage par tirage au sort dans la population mère c’est-à-dire l’ensemble des ménages agricoles que compte la commune de Savalou. Cette technique consiste à disposer d’une base de sondage (ménages agricoles dans le cas d’espèce). Ainsi, à partir de la base de données élaborée par l’INSAE en 2013, cinq arrondissements ont été choisis dans le cadre de la présente étude. Il s’agit de Savalou-Aga, Kpataba, Tchetti, Doumè et Djaloukou. Dans chacun de ces arrondissements, deux villages ont été retenus. Le choix de ces arrondissements et villages est motivé par l’importance des activités de production et de commercialisation du soja. Les producteurs choisis dans les ménages sont ceux qui ont au moins 18 ans avec deux ans d’expérience dans l’activité de production du soja. Pour l’enquête, l’unité d’observation est le ménage agricole et une fois un ménage identifié, il a été question d’interviewer le chef de ménage ou son épouse ou encore un représentant du ménage qui remplit les critères établis.

La taille de l’échantillon a été déterminée en suivant la méthode de D. Schwartz (2002, p. 13). Elle a été calculée avec un degré de confiance de 95 % et une marge d’erreur de plus ou moins de 5 %.

N = Zα2. P Q / d2

Avec :

N= taille de l’échantillon ;

Zα = écart fixé à 1,96 correspondant à un degré de confiance de 95 % ;

P = la probabilité pour qu’un individu appartient à l’échantillon ;

Q = 1-P ;

d = marge d’erreur qui est égale à 5 %.

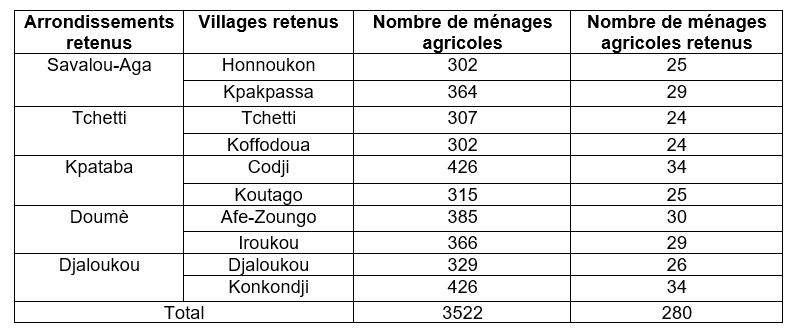

Le tableau n°1 montre l’échantillon de l’étude.

Tableau n°1 : Répartition de l’échantillon de l’étude par arrondissement

Source : Résultats d’enquête de terrain, juillet 2019

280 producteurs de soja ont été retenus pour l’enquête pour cette étude. En dehors de ces producteurs, cinq commerçants de soja et /ou de ses dérivés ont été également retenus pour l’enquête dans chaque arrondissement, soit au total 25 commerçants. En plus de ces catégories d’acteurs, les autorités locales et les agents du développement rural constituent les personnes ressources de cette étude. Le tableau n°2 fait ressortir la composition socio-professionnelle de toutes les catégories d’individus investigués.

Tableau n 2 : Composition socio-professionnelle des individus questionnés

Source : Résultats d’enquête, octobre 2019

Le tableau n°2 révèle qu’au total, 314 individus ont été interviewés dans le cadre de cette recherche.

-

Méthode de détermination de la rentabilité de la production du soja

La rentabilité de la production du soja est déterminée par la formule de D. Antraigue (2004, p.15) et qui se présente comme suit :

TR = Taux de Rentabilité ;

VS = Montant de la Vente du Soja ;

TC = Montant Total du Coût de Production.

Résultats

2. Résultats

2.1. Fondements humains de la production de soja dans la Commune

Les facteurs humains de la production de soja sont l’évolution démographique, les principales activités des populations liées à cette production.

2.1.1. Caractéristiques sociodémographiques de la Commune de Savalou

Savalou est la première Commune la plus peuplée dans le département des Collines. L’évolution de la population totale est présentée à travers le graphique n°1.

Graphique n°1 : Evolution de la population de Savalou de 1979 à 2013

Source : Traitement des données de l’INSAE, juillet 2020

Il ressort de l’analyse de le graphique n°1 que d’une population de 37 339 habitants en 1979, la population de Savalou a évolué pour atteindre 144 549 habitants en 2013. L’évolution de la population constitue un atout pour le la production du soja en ce sens qu’elle représente à la fois une main-d’œuvre pour la production et un marché de consommation du soja et de ses dérivés. De plus, selon les résultats du RGPH 4, on dénombre 91.016 habitants agricoles dans la Commune de Savalou répartis dans 14.864 ménages agricoles. Cela montre qu’il y a une forte proportion d’agriculteurs dans la Commune. Cette situation est favorable à la production du soja à Savalou.

2.1.2. Production de soja dans la Commune de Savalou

Dans la Commune de Savalou, les paysans cultivent le soja pour deux principales raisons : la simplicité de l’entretien et le prix de vente relativement élevé. Selon les acteurs retenus pour l’enquête, la production du soja est faite de manière traditionnelle et semi-mécanisée dans la zone d’étude.

2.1.2.1. Outils de travail dans la Commune de Savalou

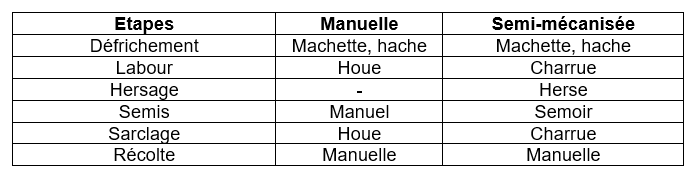

Les outils utilisés pour la production du soja varient en fonction de la nature de l’agriculture. Les principaux outils de travail pour la production manuelle du soja dans la Commune de Savalou sont la houe, la daba, la hache et le coupe-coupe. Ils constituent les instruments rudimentaires les plus utilisés dans la production du soja. L’agriculture semi-mécanisée associe la force animale (bœuf) aux outils rudimentaires rendant relativement plus aisé le travail de la terre avec la possibilité d’emblaver des étendues plus importantes. Le tableau n°3 présente les outils utilisés à chaque étape de la production.

Tableau n°3 : Outils de travail

Source : Résultats d’enquête de terrain, 2019

Légende : - = Non précisé

Dans la commune de Savalou, la production du soja est largement manuelle et par endroit semi-mécanisée. Excepté le labour qui se fait avec la houe en agriculture manuelle et la charrue en agriculture semi-mécanisée, l’outillage est le même à toutes les étapes de la production.

Cette limitation entraîne la réduction des superficies emblavées dû à la précarité de l’outillage. Certains producteurs préfèrent les activités libérales comme la conduite de taxi-moto.

Selon 80 % des personnes retenues pour l’enquête, l’outillage utilisé a une influence négative sur le rendement du soja. En effet, lors du sarclage, environ 100 plants / ha sont endommagés par inattention, ce qui correspond à une perte énorme.

2.1.2.2. Méthodes culturales adoptées pour la production du soja à Savalou

L’association de culture et la monoculture constituent les méthodes culturales les plus pratiquées pour la production du soja dans la Commune de Savalou.

-

Association de cultures

L’association de cultures consiste à pratiquer sur un champ plusieurs cultures de façon simultanée. Dans la Commune de Savalou, cette technique est adoptée par 69 % des paysans interviewés. Selon ces adoptants, elle permet de maximiser les rendements, de bien couvrir le sol par les feuilles des plantes en place, de réduire le développement anarchique des herbes et d’avoir plusieurs produits à la fois. Les producteurs estiment que le soja peut être cultivé en association avec le maïs, le manioc, le sésame, le niébé, etc. La photo n°1 montre un champ de soja en association avec le maïs à Doumè.

Photo n°1 : Vue partielle d’un champ de soja en association avec le maïs à Doumè

Prise de vue : Kadjegbin, juillet 2019

L’observation de la photo n°1 révèle l’association du soja au maïs. Selon les producteurs interrogés dans la Commune, l’association des cultures leur permet d’éviter la vulnérabilité des cultures et la prolifération des mauvaises herbes dans les champs.

-

Monoculture

La monoculture consiste à pratiquer une seule culture sur une parcelle. Dans la Commune, elle est pratiquée par les agriculteurs disposant de moyens financiers, de grandes superficies cultivables et de la main-d’œuvre familiale et/ou salariée. La photo n°2 montre un champ de soja en monoculture.

Photo n°2 : Vue partielle d’un champ de soja en monoculture à Tchetti

Prise de vue : Kadjegbin, juillet 2019

La photo n°2 montre un champ de soja en monoculture. L’observation de cette photo révèle que la monoculture du soja est plus verdoyante que le soja obtenu en association de cultures.

2.1.2.3. Itineraries techniques de production

Selon les enquêtes de terrain, le soja graine est obtenu suivant plusieurs étapes :

-

le choix du terrain : le soja vient habituellement après les céréales, après une jachère de deux ou trois ans. Il n’est pas conseillé de le produire sur une nouvelle friche ;

-

l’isolement : le soja étant une plante autogame, un isolement de 5 à 10 mètres au maximum est requis pour éviter toute sorte de contamination des semences qui serait due à la présence d’une autre variété de soja dans les alentours ;

-

la préparation du terrain: les pratiques de préparation de sol utilisées pour le maïs conviennent également pour la production du soja. Elles consistent à désherber le terrain, ramasser les herbes, les brûler et à labourer le champ. Il s’agit du labour en billons. La photo n°3 montre des billons apprêtés pour le semis de soja.

Photo n°3 : Vue partielle d’un labour pour la culture du soja à Kpataba

Prise de vue : Kadjegbin, juillet 2019

L’analyse de la photo n°3 montre les billons faits pour la production du soja dans l’arrondissement de Kpataba. La photo 3 montre que les producteurs aiment produire le soja sur des billons.

-

Le choix de la semence et le semis : l’utilisation d’une bonne semence améliore le rendement et la qualité de la récolte. Une bonne semence doit être lisse, non ridée, sans tache et non moisie. Etant donné que le soja perd rapidement son pouvoir germinatif, il faut également s’assurer que celle à utiliser conserve son pouvoir de germination. Notons que la semence qu’utilise la plupart des producteurs de Savalou est la semence Jupiter. Concernant le semis, les données des enquêtes de terrain montrent que les producteurs de Savalou sèment dans la plupart des cas entre juin à juillet. La distance entre les plants varie entre 10 et 20 cm. Les plants ne sont pas démariés et les semences ne subissent généralement aucun traitement. Quant à la quantité de semences utilisées, elle est estimée de 30 à 35 kg sur l’hectare ou 50 à 60 kg/ha en cas de semis en ligne continu. La photo n°4 montre des graines de soja apprêtées pour le semis.

Photo n°4 : Vue partielle de quelques graines de soja

Prise de vue : Kadjegbin, juillet 2019

L’analyse de la photo n°4 montre quelques graines de soja utilisées comme semences pour la production du soja dans l’arrondissement de Kpataba.

-

L’entretien : il consiste à enlever les adventices des champs de soja. Le soja ne supporte pas la concurrence nutritionnelle des mauvaises herbes en l’occurrence à l’état juvénile. Pour cela, le sarclage et le binage sont importants. Ils consistent à enlever les mauvaises herbes et à casser les croûtes qui se forment dans l’aire de culture. Le sarclage et le binage permettent aux plants de soja de bien se nourrir. La lutte contre les adventices se fait également par traitement avec les herbicides. Le premier binage intervient dès que les plants ont une hauteur de 5cm ; le deuxième quand ils sont hauts de 20 cm et le dernier quand les premières fleurs apparaissent. Le binage et le sarclage se font avec délicatesse pour ne pas détruire les plants. Notons que seulement 13 % des producteurs procèdent à deux sarclages.

-

L’apport d’engrais : il doit se faire avec la dernière préparation du sol. Une fumure de fond uniforme de TSP 46 % (45 kg P/ha), 50 Kg/ha de Kcal et urée 46 % (25 Kg N/ha). Cette fumure de fond constitue un dispositif de mise en place de l’évolution rapide du soja.

-

La récolte : la récolte est manuelle et intervient quand les feuilles sont jaunes et tombées et que environ 95 % des gousses sont devenues grises ou brunes. Elle doit s’opérer avant déhiscence des gousses. Deux méthodes de récolte sont utilisées dans la Commune de Savalou :

-

pour les variétés à maturités échelonnées : couper à l’aide d’un coupe-coupe, les rameaux du bas et du haut lorsqu’ils sont à terme ;

-

pour les variétés à maturité complète ; arracher la plante entière ou couper la tige au ras du sol avec une houe et une machette. Il est important de sécher les rameaux ou plantes coupées pour parfaire la dessiccation ;

-

pour le stockage et la conservation : après la récolte, les plants et gousses sont battus à l’aide d’un bâton pour retirer les graines. Ces dernières sont vannées et séchées jusqu’à déshydratation complète. Les graines séchées sont stockées dans des sacs de jutes. Il est conseillé de disposer le soja ensaché sur des palettes dans un magasin bien aéré. Le soja peut aussi être conservé en grenier ou en jarre de façon traditionnelle à l’abri de l’humidité et de la chaleur.

2.1.2.4. Commercialisation du soja dans la Commune de Savalou

Dans la Commune de Savalou, la plupart des producteurs de soja sont également des commerçants. De façon générale, le soja produit à Savalou est vendu suivant trois possibilités. Il est vendu soit au marché, soit à des huileries (Fludor SA, SHB) ou à travers le système de warrantage comme le montre le graphique n°2.

Graphique n°2 : Procédés de vente du soja à Savalou  Source : Données de terrain, juillet 2020

Source : Données de terrain, juillet 2020

La majorité des producteurs (72 %) vendent leurs productions au marché après la récolte sans aller à l’étape de la conservation. 18 % des producteurs vendent leurs productions aux huileries que sont Fludor SA et SHB. Enfin, 10 % des producteurs retenus pour l’enquête vendent leurs récoltes par le processus de Warrantage de l’UCP. Ces statistiques montrent qu’en réalité, la commercialisation du soja n’est pas assez organisée. L’organisation de la vente groupée par l’UCP (Union Communale des Producteurs) souffre de l’insuffisance de moyens financiers. La figure n°1 ci-dessous montre le circuit de commercialisation du soja dans la commune de Savalou.

Figure n°1 : Circuit de commercialisation du soja dans la commune de Savalou

Source : Résultats d’enquête de terrain, juillet 2020

Source : Résultats d’enquête de terrain, juillet 2020

Dans la commune de Savalou, les différents circuits de commercialisation du soja font intervenir différentes catégories d’acteurs. Selon l’importance des acteurs, il y a six circuits de commercialisation possibles : un circuit de vente court avec deux intermédiaires que sont les transformateurs et les détaillants. Trois circuits de commercialisation longs avec des intermédiaires allant de trois à cinq à savoir les producteurs, les collecteurs, les transformateurs, les détaillants et les consommateurs. Il faut noter que selon les enquêtes de terrain, le soja produit et commercialisé par les agriculteurs est également destiné à l’alimentation des centres urbains environnant voire régional. Donc, la culture du soja dans le secteur d’étude ne sert pas que les intérêts du marché interne puisque les enquêtes de terrain ont révélé qu’au moins 10 % des commerçants et commerçantes qui viennent s’approvisionner dans la commune de Savalou sont originaires parfois de Dassa-Zoumè, de Savalou, de Djidja, etc. et même du voisin de l’Ouest c’est-à-dire du Togo, qui un pays frontalier à la commune de Savalou.

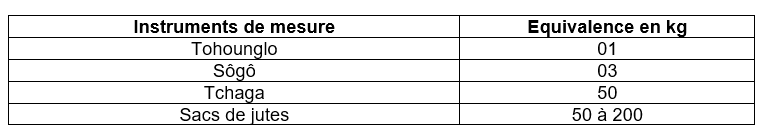

Pour la vente du soja, différentes unités de mesures sont utilisées. L’unité principale est le kilogramme. Les instruments de mesure sont constitués de pesons, de balances et de sacs. Mais, pour la plupart des producteurs qui vendent leurs produits au marché, les acheteurs truandent lors du pesage. En effet, la plupart des acheteurs préfère les instruments locaux au détriment des pesons et balances, bien que les producteurs n’approuvent pas pour autant cette substitution. Le tableau 4 présente les instruments locaux de mesure utilisés pour la vente du soja au marché.

Tableau n°4 : Unités de mesure du soja Source : Résultats des enquêtes de terrain, juillet 2020

Source : Résultats des enquêtes de terrain, juillet 2020

Il ressort de l’analyse de ce tableau n 4 que l’équivalence des bassines utilisées comme instrument de mesure sont des multiples de l’équivalence du « tohoungolo ». Mais, selon les informations collectées, le « sôgô » est l’unité de mesure qui est souvent utilisée.

Selon 100 % des producteurs de soja, les périodes de novembre-décembre sont les périodes où les prix de vente sont bas tandis que durant les mois de janvier, février et mars, le prix de vente est élevé. Les gros producteurs préfèrent donc stocker leurs produits jusqu’en janvier au moins avant de les vendre.

2.1.2.5. Rentabilité de la production du soja à Savalou

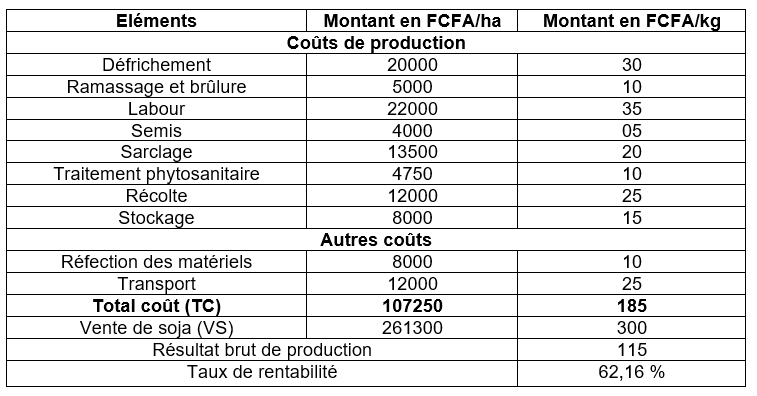

Pour connaître la rentabilité de l’activité de production du soja dans la Commune de Savalou, le coût a été évalué pour la production d’un hectare de soja et ensuite pour la production d’un kilogramme de soja durant la campagne agricole 2017-2018, l’année à laquelle les enquêtes de terrain ont été faites. Les ventes ont été estimées pour le rendement moyen de 2017 qui est de 871 Kg/ha. L’étude de la rentabilité du soja est faite dans le tableau n°5.

Tableau n°5 : Compte d’exploitation de la production d’un kg de soja

Source : Résultats des enquêtes de terrain, juillet 2020

L’analyse du tableau montant de 107 250 FCFA. En d’autres termes, de la production jusqu’à la commercialisation n 5 montre que pour produire du soja sur un hectare dans la commune de Savalou, il faut disposer d’un du soja dans la Commune de Savalou, une dépense de 185 FCFA est nécessaire pour un kilogramme de soja produit. Etant donné que le prix de vente d’un kilogramme de soja est en moyenne de 300 FCFA, le résultat brut d’exploitation est donc estimé à 115 FCFA. Ce résultat montre que la production du soja est rentable dans la Commune de Savalou.

L’appréciation de ladite rentabilité par les producteurs est montrée à travers le graphique n°3.

Graphique n°3 : Appréciation de la rentabilité du soja

Source : Résultats d’enquêtes de terrain, juillet 2020

L’analyse de le graphique n°3 montre que 57 % et 41 % des producteurs estiment respectivement que la production du soja est très rentable. Seulement 2 % de ces producteurs pensent que le soja n’est que peu rentable.

2.1.2.6. Destination des gains issus de la vente

Les producteurs du soja de Savalou utilisent les revenus issus de la vente pour investir dans certains domaines. Le graphique n°4 montre la destination des gains des producteurs de soja.

Graphique n°4 : Destination des gains issus de la vente du soja

Source : Résultats d’enquêtes de terrain, juillet 2020

L’analyse de le graphique n°4 montre que les producteurs retenus pour l’enquête utilisent en moyenne 29 % des revenus issus du soja pour couvrir les charges liées à la production agricole. De plus, 47 % des gains moyens sont alloués aux besoins familiaux fondamentaux et 24 % de ces revenus moyens sont destinés à l’épargne et aux aides sociales.

2.2. Contraintes relatives à la production et à la commercialisation du soja dans la Commune de Savalou

Plusieurs contraintes freinent la production et la commercialisation de soja dans la Commune de Savalou. Il s’agit des contraintes d’ordre naturel, humain et socio-économique.

2.2.1. Contraintes naturelles

L’instabilité de la saison des pluies constitue une contrainte majeure à la production du soja dans la Commune de Savalou. Au cours de la dernière décennie, la pluviométrie dans la Commune est caractérisée par une forte variabilité aussi bien pour son cumul annuel, pour le début de la saison des pluies, que pour le nombre de jours de pluie dans le mois et la quantité mensuelle de pluies au cours du cycle végétatif du soja. Selon les 100 % des producteurs de soja, le démarrage tardif des pluies ou la fin précoce de celles-ci ainsi que les péjorations climatiques entraînent la baisse des rendements du soja au fil des ans.

Les insectes constituent également une contrainte naturelle. Les plus dangereux sont les mouches, les punaises, les pucerons, les coléoptères qui attaquent toute la plante (partie végétative jusqu’à la fleur et le fruit). Il y a également la présence de champignons et de nématodes qui s’attaquent aux racines arrêtant ainsi la croissance de la plante.

2.2.2. Contraintes d’ordre humain

Les contraintes d’ordre humain sont caractérisées par la réduction de la population agricole due à l’exode rurale surtout. Elle engendre la rareté de la main d’œuvre pour la production agricole dans la Commune de Savalou. Cette rareté de main-d’œuvre fait augmenter le coût de production du soja. De plus, l’analphabétisme constitue une contrainte majeure pour la production du soja. Les producteurs analphabètes sont limités dans la recherche des opportunités qui s’offrent à eux.

2.2.3. Contraintes techniques

Dans la Commune de Savalou, les producteurs de soja n’ont plus un contact fructueux avec les agents communaux de vulgarisation ou de promotion agricole. Selon 57 % des producteurs, les conseils techniques sont peu fournis. Les producteurs sont de ce fait en marge des nouvelles technologies, des facilités d’octroi de crédits intrants. De plus, l’équipement qu’utilisent les producteurs est rudimentaire. Ils sont donc limités dans l’extension de la production du soja.

L’apport d’intrants pour la production de soja est faible. De plus, il n’existe pas d’intrants spécifiques pour les produits vivriers. Cette situation limite la production intensive de soja dans la Commune de Savalou. En effet, en dehors des producteurs qui disposent de moyens financiers et qui achètent des intrants pour améliorer leurs rendements, la plupart des petits producteurs font une production en comptant uniquement sur les aptitudes nutritionnelles des sols. Enfin, les conditions de stockage et de conservation du soja ne sont pas bonnes. Ces mauvaises conditions de stockage entraînent d’importantes pertes post-récolte.

2.2.4. Contraintes socioéconomiques

Plusieurs contraintes socio-économiques tels que le vol, les conflits entre agriculteurs et éleveurs et le manque de moyens financiers empiètent sur la production de soja dans la Commune de Savalou. Les producteurs enregistrent deux types de vol de soja. Le premier a lieu lorsque les gousses de soja sont matures. Au cours de leur opération, les voleurs arrachent et emportent les plants. Le deuxième type de vol a lieu au cours de la récolte par les ouvriers qui cachent une partie des récoltes. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont toujours existé. Selon 95 % des paysans interrogés, l’origine de ces différents est la divagation des animaux dans les champs des paysans.

Quant aux contraintes financières, elles se résument au manque de moyens financiers nécessaires pour emblaver de grandes superficies. En effet, les institutions de micro-finance sont très réticentes quant à l’octroi de crédit aux paysans car elles n’ont pas de garantie pour le remboursement. La majorité des producteurs vivent dans la pauvreté et n’arrivent pas à remplir les conditions d’octroi de crédit définies par les institutions (A. Boko, 2009, p. 27). Le manque de moyens financiers est également favorisé par l’absence de structures exclusives de financement des activités agricoles. Ces problèmes font que lors de la négociation des prix, les acheteurs imposent des prix car, auparavant les producteurs auraient pris de crédits chez les acheteurs pour régler des problèmes fondamentaux.

2.2.5 Résultats du modèle d’analyse SWOT appliqué au thème d’étude

L’analyse des résultats liés à la production et à la commercialisation du soja dans la Commune de Savalou est effectuée à l’aide du modèle conceptuel SWOT présentée par la figure n°5.

Figure n°2 : Récapitulatif des résultats à l’aide du modèle d’analyse SWOT

Source : Résultats d’enquête de terrain, septembre 2019

L’analyse de la figure n°2 montre que la commune de Savalou dispose des forces (conditions climatiques et pédologiques favorables, acceptation de la culture du soja par les populations, intégration du soja dans les habitudes alimentaires, engouement des producteurs, etc.) pour la production du soja afin d’assurer la sécurité alimentaire et des opportunités (contexte politique favorable, existence de marché d’écoulement, existence de quelques usines de transformation du soja,…) pour renforcer cette production agricole. Ces forces et opportunités viennent pour compenser les vides en matière de faiblesses (faible rendement, faible capacité de transformation, outillage rudimentaire, contexte socioéconomique défavorable, non-respect des doses d’engrais, mauvaises conditions de stockage du soja et des produits dérivés du soja, etc.) et des menaces (aléas climatiques, insuffisance de financement des producteurs, étroitesse du marché, absence de semences certifiées, absence d’encadrement technique, insuffisance d’aménagement des voies,…) éventuelles.

Conclusion

Conclusion

Le soja constitue une culture qui revêt une importance capitale dans la Commune de Savalou de par ses avantages tant sur le plan nutritionnel que socio-économique. De même, la production de soja dans la Commune de Savalou est rentable et ces gains servent à couvrir plusieurs besoins familiaux des productrices.

Des résultats obtenus, il faut retenir qu’en ce qui concerne les facteurs favorables à la production du soja, les observations faites dans la Commune de Savalou montrent que le climat est favorable à la culture du soja. De plus, l’évolution de la population constitue également un atout à la production du soja en ce sens qu’elle représente à la fois une main-d’œuvre pour la production et un marché de consommation du soja et de ses dérivés. S’agissant de sa rentabilité, les résultats obtenus révèlent par ailleurs que la production de soja dans la Commune de Savalou est rentable à hauteur de 62,16 % et les gains issus de la production du soja sont alloués aux besoins familiaux fondamentaux, aux charges de la production, à l’épargne et aux aides sociales. Dans le but d’améliorer la production et la commercialisation de cette culture voire de dynamiser l’économie locale de la Commune de Savalou, des suggestions ont été formulées à l’endroit des principaux acteurs de la filière. Il s’agit principalement pour les producteurs de respecter les itinéraires techniques de production recommandés par les agents de vulgarisation afin de booster le rendement obtenu par hectare et de commercialiser le soja récolté à des périodes de meilleure rentabilité.

Références

Références bibliographiques

ADJIBI Rémi, 1998, « Comment cultiver et préparer le soja en Afrique tropicale et équatoriale ? » ONIP, République du Bénin, 24 p.

AGNORO Malik, 2008, « Effet de l’inoculation avec Bradyrhizobium japonicum et de l’apport de phosphore sur la productivité du soja (Glycine max L.) en champs paysans au Bénin ». Thèse d’ingénieur Agronome, FSA, UAC, 173 p.

AGOSSOU Houandji, 2004, « Spéculation des cultures de rentes face aux cotons ». Mémoire de maîtrise en Géographie, DGAT / FASHS / UAC, 68 p.

AGOSSOU Sagbo Mindéhiya, 2008, « Adaptation aux changements climatiques : perceptions, savoirs locaux et stratégies d’adaptation des producteurs des Communes de Glazoué et de Savalou au centre du Bénin ». Thèse du diplôme d’ingénieur agronome. DESAC / FSA / UAC, 176 p.

BADO Boubé Vincent, 2002, « Rôle des légumineuses sur la fertilité des sols ferrugineux tropicaux des zones guinéennes et soudaniennes du Burkina-Faso ». Thèse de Doctorat en Agronomie. Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Université de Ouagadougou, 389 p.

BANQUE MONDIALE, 2003, « Notes sur la pauvreté au Bénin ». Ed Céda, Cotonou, Bénin, 179 p.

BOKO Arnaud, 2009, « Analyse des stratégies de financement de la production de soja : cas de la compagne de Glazoué », Mémoire de Licence professionnelle à l’UATM / GASA Formation, Bénin, 111 p.

CARRAO Mercedes Concórdia, et Gontijo Marcos, 1980, « Le soja pour la consommation : qualité nutritive, transformation et utilisation », pp 261-271.

ELIAS Alassane, 2008, « Transformation du soja comme moyen de valorisation des produits locaux ». Mémoire de maîtrise en Géographie, DGAT/ FLASH / UAC, 50 p.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO), 1995, « La mise en valeur des eaux au profit de la sécurité alimentaire ». Rome, 42 p.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO), 2007, « La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture ». ISBN 978-92-205750-5, 240 p.

HAEN Leo Jacob, 1995, « Rapports entre agriculteurs et éleveurs au Nord Bénin : écologie indépendance et interdépendante transformée ». Commission des Communautés Européennes / Tome I, Rapport principal, Tome II (Annexes). Université d’Amsterdam / UNB. Amsterdam, Pays Bas, pp. 8-17.

INRAB, 1995, « Cultures vivrières, céréales, légumineuses à graines et tubercules ». Cotonou, 32 p.

KISSIRA Aboubakar, 2005, « Activités agricoles et dégradation des ressources naturelles dans la commune de Ségbana : impacts sur la santé des populations ». Mémoire pour l’obtention du DEA, Environnement et santé. EDP/FLASH/UAC, 65p.

MAEP / DPP, 2007, « Service statistique, annuaire statistique : campagne agricole 1997-2007 ». Rapport final, Bénin, 188 p.

MAIRIE de Savalou. 2016, « Plan de Développement Communal », Savalou, 54 p.

MERLIN Pierre, 1991, Espoir pour l’Afrique. ISBN 2-7087-057-1, Présence africaine, 480 p.

OGOUVIDE Théodore François, et SODJINOU Euloge, 2006, « Fonctionnement et perfectionnement du marché du soja dans la région centre du Bénin », Rapport d’étude, Bénin, 23 p.

OUATTARA Lucien, et BOKO Michel, 2003, « Le soja pour faire régénérer les sols », Rapport de mission, Bénin, 28 p.

SCRP, 2007, « Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté ». Version finale République du Bénin, 131 p.

ZEKI Bienvenu, 1993, « Technologie de production de farines alimentaires et de produits protéique issus du soja ». Institut de Technologie d’Israél, Haïfa, 193 p.

Downloads

Publié

Comment citer

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=201

Numéro

Rubrique

Qui sommes-nous ?

Licence

Copyright (c) 2023 KADJEGBIN Toundé Roméo Gislain