5 |DE LA VULNERABILITE A LA RESILIENCE : L’ENTREPRENEURIAT FEMININ, UN SOCLE POUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LE DELTA DU SALOUM AU SENEGAL ?

FROM VULNERABILITY TO RESILIENCE: WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP, A BASE FOR THE SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN THE DELTA OF SALOUM IN SENEGAL?

Mots-clés:

Vulnérabilité| entrepreneuriat féminin| Résilience| économie sociale et solidaire| delta du Saloum|Résumé

Cette recherche examine la contribution de l’entrepreneuriat féminin, en contexte de changement climatique, dans l’édification d’une économie sociale et solidaire qui participe à atteindre un certain degré de résilience, malgré la permanence des vulnérabilités biophysiques et socioéconomiques dans le delta du Saloum. En effet, la crise écologique, qui sévit depuis plusieurs décennies maintenant, offre un cadre de réflexion innovant pour faire évoluer la recherche sur l’entrepreneuriat féminin, déjà enserré dans les contraintes sociales et les défis économiques. Entre la ruralité et l’insularité, la péjoration climatique au Sahel gêne le quotidien des populations et des Etats. Mais au sein des communautés telles que les Niominkas dans ce delta, les femmes jugulent la précarité de leurs ménages à travers une Fédération locale des Groupements d’intérêt économique (FELOGIE), appuyée par des acteurs institutionnels. Ainsi, la FELOGIE fait pauvre d’une autonomisation par des capabilités enrichies. Cette perspective est pleine d’enseignement pour la durabilité des systèmes socioécologiques car la résilience devient ainsi possible par le biais de l’entrepreneuriat féminin qui structure une économie sociale et solidaire. A partir d’une méthodologie de recherche qualitative, les rapports entre environnement et entrepreneuriat sont éclairés sur la base des pratiques socio-environnementales des femmes au sein de leur organisation communautaire. Toutefois, le contexte d’incertitude et d’imprévisibilité rappelle les femmes sans cesse à l’ouvrage ; d’où l’intérêt des innovations sociales pour entretenir les activités de production et embellir le mode organisationnel et le partenariat. Du coup, la résilience devient une quête permanente et une affaire de temporalités dans les ensembles systémiques.

Introduction

L’image et la place de la femme demeurent une préoccupation constante des gouvernements et des peuples en dehors et à l’intérieur de paradigmes idéologiquement situés. Du paradigme genre mis en avant dans la promotion féminine depuis plus d’un quart de siècle, s’ajoute désormais le paradigme du développement durable dans le cadre des Objectifs du développement durable (ODD). Si les communautés ont toujours développé des types et de formes d’économie dans la plénitude du Oïkos, c’est-à-dire la gestion de la maison, l’existence de l’économie sociale et solidaire ne devrait pas surprendre mais étonner de sa place marginale. Ce qui semble être une redécouverte chez G. Nkouika-Dinghani-Nkita (2010), C. Baron (2007) et A. S. Fall et C. Guèye (2002) est en réalité une norme vécue sur la longue durée à travers une culture ancrée et située comme celle des Niominkas dans le delta du Saloum au centre ouest du Sénégal. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’expérience des acteurs sociaux est utile à étudier pour apprécier les ruptures et les transformations du mode de régulation politico-économique en Afrique subsaharienne en vigueur depuis les fameuses indépendances. Ce, d’autant plus que le phénomène du changement climatique amène des défis supplémentaires de gestion du quotidien souvent déjà délétère. Il faut déjà avoir en mémoire la sécheresse à partir des années 1970 au Sahel.

Aujourd’hui dans les zones deltaïques, ce sont l’érosion côtière, les inondations, la salinisation des terres et les vents violents qui rendent difficiles la productivité au niveau des pêcheries, de la foresterie et de l’agriculture. Le village de Dionewar dans le delta du Saloumest riche en biodiversité (Parc national, Réserve de biosphère, site Ramsar, baie…) mais fortement exposé au risque (raz de marée, retrait du trait de côte, exploitation future de pétrole offshore…) et fragilisé par les effets du changement climatique notamment la salinisation accrue ou l’érosion côtière. En effet, ces dernières entrainent des « des bouleversements importants sur les ressources exploitées » (E. L. Ngo Samnick, 2021, p. 22). En choisissant d’étudier les pratiques socio-environnementales de conservation des ressources communes, à Dionewar, telles que les pêcheries et la foresterie, des femmes au sein d’une organisation communautaire dénommée Fédération locale des Groupements d’intérêt économique (FELOGIE) ainsi que les usages socioéconomiques de ces mêmes ressources, nous avons remarqué que leur expérience entrepreneuriale en contexte de changement climatique est en fait la survivance d’une économie sociale et solidaire qui leur a permis d’être résilientes malgré les vulnérabilités biophysiques du milieu et socioéconomiques des ménages. Il apparait ainsi que la crise écologique informe d’une autre tendance de l’entrepreneuriat féminin, à la lisière de la ruralité et de l’insularité, certes avec l’appui remarqué des acteurs institutionnels tels que les structures étatiques, les Organisations non gouvernementales (ONG), les organismes et les scientifiques sociaux. D’ores et déjà, les communautés locales font face au changement climatique dans l’entrecroisement de leur répertoire socioculturel et de la circulation des idées politiques et expertes à travers des programmes.

Si l’entrepreneuriat féminin a été largement documenté dans des terrains diversifiés même, il ne l’est pas encore suffisamment dans des terrains fortement affectés par les effets induits du changement climatique. Le village de Dionewar, en plus de son insularité, est dans une zone rurale enclavée. Cette recherche examine la contribution de l’entrepreneuriat féminin, en contexte de changement climatique, dans l’édification d’une économie sociale et solidaire qui participe à atteindre un certain degré de résilience, malgré la permanence des vulnérabilités biophysiques et socioéconomiques dans le delta du Saloum. Face aux contraintes sociales et aux défis économiques que l’on peut retrouver dans toute expérience entrepreneuriale, il s’ajoute un troisième élément qui concerne la crise écologique. C’est à ce niveau qu’il nous paraît intéressant d’apprécier la résilience des systèmes socioécologiques par l’agencéité des acteurs sociaux et institutionnels dans les territoires vulnérables.

En documentant les expériences passées et présentes de la FELOGIE des femmes Niominkas à Dionewar au milieu des années 1990 à 2017, on peut voir comment l’entrepreneuriat engrange l’autonomisation et la résilience dans le nexus développement-environnement. Dans un contexte marqué par une exacerbation des vulnérabilités à cause de la crise écologique, comment l’entrepreneuriat féminin réactualise l’économie sociale et solidaire à partir de l’historicité de la communauté Niominka, pour faire surgir des innovations sociales de taille qui œuvrent à la conservation des ressources naturelles et promeuvent des pratiques d’exploitation durable afin de garantir une temporalité soutenable à la résilience ? De ce point de vue, il n’est alors pas que question de contraintes sociales et de défis économiques mais surtout d’enjeux écologiques, d’autant plus que les ressources naturelles alimentent et conditionnent l’activité de production quotidienne sur tout et pour tout.

Ainsi, il est possible de trouver les linéaments qui maintiennent un certain équilibre de l’activité de production et les avenues qui conduisent à la résilience, au-delà du discours expert et politique sur l’adaptation au changement climatique. On aura ainsi compris que dans le cadre de cette contribution, l’entrepreneuriat sera étudié à la croisée des défis socioéconomiques et des enjeux socio-environnementaux. Cette perspective double sera conduite à partir d’une recherche empirique menée au niveau du delta du Saloum chez les femmes Niominkas dans le village Dionewar. A cet investissement empirique succède une réflexion sur le processus d’autonomisation des femmes et la résilience.

Méthodologie

1. Méthodologie de recherche

1.1. Présentation de la zone d’étude

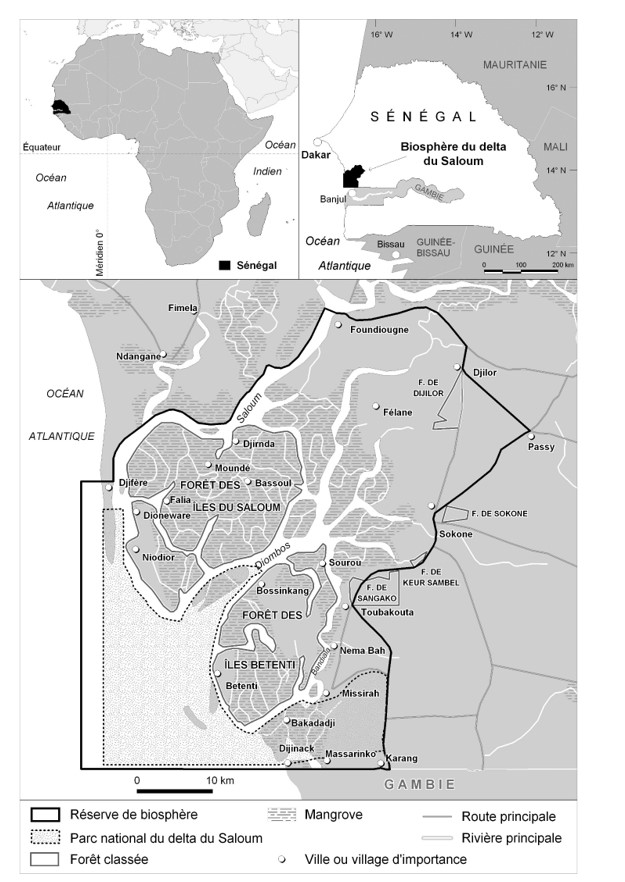

Le terrain où s’est effectué cette recherche présente un tableau climatique contrasté. En effet, la Réserve de biosphère du delta du Saloum (RBDS), communément appelée « delta du Saloum », jouit d’une carte d’identité reluisante. Dotée de richesses végétales et fauniques, la zone deltaïque représente un important lieu de reproduction des poissons et des animaux et un lieu de migration pour les oiseaux du Paléarctique. Elle joue un rôle de connectivité de la biodiversité. La RBDS se caractérise donc par un domaine amphibie et un domaine maritime. Elle englobe en outre des forêts dont celle de Fathala, classée depuis en 1934. Il y a le Parc national du delta du Saloum (PNDS) créé le 28 mai 1976 et intégré à la Réserve en 1981. Elle devient site Ramsar en 1984. Elle est également classée patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981 dans le cadre du programme L’homme et la biosphère (MAB).

Du reste, elle s’illustre par son beau paysage (G. Ackermann et al., 2006) avec une histoire naturelle atypique (C. Mbow et al., 2008). Aussi, l’admission du delta au Club des plus belles baies du monde depuis 2005 attire de plus en plus de financements en matière de tourisme. Cependant, voilà que depuis quelques dizaines années, il subit les effets induits du changement climatique avec généralement une érosion côtière à grand rythme, une salinisation des terres, un manque d’eau douce et quelques inondations. Naturellement, des activités socioéconomiques comme la pêche, le tourisme, la transformation des produits de mer, la commercialisation des fruits, la migration, l’exploitation de la mangrove… y sont très développées. Comme tout territoire, il est actuellement partagé alors entre changement global et dynamiques sociales. D’ailleurs, il est traversé de vulnérabilités dues à des évènements extrêmes.

L’embouchure du fleuve était délimitée par une bande de sable longue de 16 km qu’on appelait la pointe de Sangomar. Elle a été emportée par un raz de marée la nuit du 27 au 28 février 1987. Ce fait constitue indubitablement un évènement marquant du bouleversement écologique subi. Depuis lors, l’érosion côtière est marquée dans le village de Dionewar. Elle entraine une exigüité de l’espace concomitante à une pression foncière pour les constructions et une perte des terres cultivables en plus de la salinisation. Le sable marin grappillé par la mer qui se déverse dans les chenaux (bolongs) ne favorise pas une matière boueuse particulièrement riche et prisée par les racines et les pousses de la mangrove et par de là, le développement des coquillages au niveau des vasières. Il s’y ajoute une diminution des ressources forestières (comme les pieds de detarium senegalensis qui disparaissent et réduisent du coup la quantité de cueillette) et la réduction des stocks des ressources halieutiques (coquillages, poissons, huîtres…), toutefois, la mangrove joue toujours un rôle de premier plan (médicament, bois de chauffe, bois d’œuvre, teinture…).

Carte 1 : Localisation du delta du Saloum

Source : Enquête de terrain

1.2. Données et méthode d’analyse

Cette recherche procède d’une enquête de terrain à Dionewar, dans le delta du Saloum, à l’occasion d’une recherche doctorale en 2017. Elle s’appuie sur la démarche socioanthropologique pour prendre en compte l’historicité de la communauté Niominka de laquelle relève la FELOGIE, l’organisation communautaire qui nous sert de cas d’étude. Ainsi, éclairer l’objet d’étude, nous avons entrepris un séjour long, entre 2014 et 2017, mais ponctué par plusieurs allers et venues, même après cette recherche doctorale en question.

À travers un échantillonnage du choix raisonné, reflétant les différents parcours de vie et l’agencéité des acteurs réunis au sein des GIE, nous avons cherché à voir l’expérience entrepreneuriale des femmes et les possibilités de la résilience qui en découlent. Les unités d’enquête ont été choisies en fonction de leur profil, rôle, expérience et implication. Les outils de collecte de données qualitatives tels que l’entretien semi-structuré, l’observation participante, le focus group et le récit de vie ont été alors mobilisés. Ils nous ont permis de documenter les manifestations du changement climatique dans ce delta, les perceptions des femmes sur la péjoration climatique, les conséquences de la crise écologique sur leurs activités, le contexte d’émergence et d’évolution de leur organisation, les contraintes de leur activité de production, les stratégies d’adaptation et le processus d’autonomisation pour être et demeurer résilientes, leur rapport vis-à-vis des pouvoirs publics et des partenaires au développement, etc. On retrouvera dans les éléments de résultats et de discussion le traitement de ces variables à travers une analyse de contenu thématique. La présentation des résultats de la recherche se présentera aussi sous une forme monographique, à bien des endroits, dès lors que problématiser une pratique entrepreneuriale en contexte de changement climatique, donc qui a trait à des faits de nature dans la relation environnement-société, exige une démarche d’implication ethnographique voire descriptive, d’abord, pour éventuellement être confrontée avec d’autres recherches à d’autres occasions.

Résultats

2. Résultats et discussion

2.1. L’entrepreneuriat féminin en milieu rural insulaire

2.1.1. Des vulnérabilités au fondement ?

La sensibilité / exposition du système socioécologique commande de trouver des options d’adaptation adéquates pour la durabilité des activités de production. Or, préserver les ressources naturelles revient à mettre en œuvre des mesures de conservation pour équilibrer le ratio avec l’exploitation qui ne peut être arrêtée. Entre unité de ressource et stock des ressources communes, c’est une longue histoire qui commande une gouvernance convenable, peut-être même polycentrique selon E. Ostrom (2010a, 2010b). Suivant cette perspective, les femmes, qui sont les pivots dans la communauté Niominka, s’illustrent à travers des organisations communautaires pour fructifier leurs activités économiques et apporter des réponses ayant valeur de stratégies d’adaptation.

La zone côtière à laquelle appartient la commune de Dionewar fait dialoguer la vie des ménages aux aléas climatiques et évènements extrêmes. Des problèmes structurels naissent de ce rapport dialogique. Les représentations sociales associées au phénomène climatique et la situation socioéconomique des ménages sont des déterminants sur l’action collective à entreprendre dans la conservation et l’exploitation des ressources naturelles. L’érosion côtière est de loin le principal problème puisse qu’elle entraine sur son passage d’autres difficultés comme la perte du foncier, la salinisation des terres agricoles et l’ensablement de la mangrove. Le foncier est imparablement un défi de taille du fait de la démographie exponentielle et de la rente des installations touristiques. La vulnérabilité future se poserait avec acuité. La disparition progressive de l’agriculture par la perte et la salinisation des terres est quelque part liée à l’amenuisement de l’espace ; comme la cette déforestation qui s’en suit.

Les vents violents se manifestent de manière régulière même si les pertes ou dommages sont de plus en plus maîtrisés. Ils empêchent souvent d’aller en mer, ce qui impacte le déroulement de l’activité de pêche. Les inondations sont aussi très fréquentes. Elles rendent difficile la praticabilité à l’intérieur du village. Cela est dû en grande partie par des digues de fortunes devenues défectueuses. L’accès difficile au village a des conséquences fâcheuses. Il entraine par ricochet une surévaluation des prix par les entrepreneurs pour la réalisation d’ouvrages publics comme les salles de classe, s’ils ne manifestent pas leur désintérêt. L’augmentation des prix des denrées et de produits au niveau des boutiques est consécutive à ce problème. Les coûts subis par les opérateurs depuis les centres urbains au village sont reportés sur le prix final de vente. Cela se ressent sur le pouvoir d’achat des ménages.

Les perspectives de réussite des jeunes au sein du village sont réduites. L’activité touristique qui constituait jadis une manne financière par la main d’œuvre locale est au ralenti. Les jeunes sont obligés de trouver des stratégies pour embellir leur avenir. C’est à cet effet que certains jeunes nouent un partenariat avec des expatriés afin de construire des campements qui servent à loger des touristes saisonniers. Il n’est guère étonnant de voir que la migration est une sérieuse option dans le village. La communauté Niominka s’y identifie car, littéralement, on désigne ses habitants par « les gens de la mer » (H. Gravrand, 1983). Avant même que l’émigration clandestine ne devienne un problème, les jeunes des îles du Saloum ralliaient déjà les côtes espagnoles. En ces temps-là les candidats au voyage s’en sortaient bien.

Ces dernières années, la situation est devenue compliquée à cause des mesures prises au niveau inter-gouvernemental. À côté, la migration, au niveau des centres urbains, est très commune. Les villes de Dakar, Mbour et Kaolack sont les plus visées. Au départ, c’étaient des séjours saisonniers mais au fil du temps, la plupart des jeunes est partie à la recherche d’une vie meilleure. La migration est alors à la croisée d’une option libre et d’une stratégie d’adaptation. Le contexte social de précarité renforce le recours à la migration. Ce contexte est consécutif à la déliquescence de l’exploitation des ressources naturelles du fait de leur disponibilité remise en cause des suites d’un long usage qui aura vu plus de personnes s’y intéressant d’année en année.

Dionewar présente un enjeu majeur pour la compréhension des dynamiques sociales en lien avec l’évolution du trait de côte. Le fond du problème reste marqué par la volonté des hommes de transformer les territoires à leur image. Il existe une batterie de stratégies d’adaptation animée par les organisations communautaires susmentionnées. Elles concernent les règles de gestion des produits halieutiques et des ressources forestières. Leur réussite n’est plus à démontrer. Il faut insister davantage sur la contribution décisive des partenaires au développement comme les ONG et les services techniques de l’État. Cette approche multi-acteur est pertinente pour mieux réussir la gestion des ressources naturelles dans une ambition renouvelée de durabilité (S. M. Sarr, 2021).

2.1.2. L’exemplification de l’expérience entrepreneuriale des femmes Niominkas à Dionewar

Au cours des années 1980, les femmes de Dionewar s’occupaient simplement du fumage des poissons que la coopérative des hommes dénommée GIE Rahmane exportait dans les grands centres urbains du pays tels que Dakar, Rufisque, Mbour, Kaolack, etc. De là, les femmes ont exprimé l’idée d’avoir un GIE, au même titre que celui des hommes, afin de développer leurs propres activités pour plus de bénéfices. Niamane, le premier GIE créé par ces femmes a été mis en place avec l’aide d’un agent du service de pêche à Kaolack. Porté par le quartier Mbind Mack du village de Dionewar, il fut créé le 12 juillet 1991. À sa suite, trois autres GIE ont été créés à savoir : Dimlé, Ngodane et Diadame. Ce sont ces quatre GIE qui formeront, le 15 juillet 1994, la FELOGIE, avec l’aide du chef de poste des pêches de Niodior, chef-lieu d’arrondissement.

Lors de cette création, les trois quartiers du village, à savoir, Mbind Mack, Diohé et Ndéralé ont été représentatifs de par les leaders des GIE qui s’y trouvent. En effet, dans toutes les mobilisations sociales au sein du village de Dionewar, il existe un système traditionnel, inspiré des lignées matrilinéaires, qui permet un équilibre et une intégration des principaux acteurs afin que puisse naître une action collective qui force l’assentiment de toute la communauté. A partir de là, chaque individu se sent concerner et s’engagé à honorer la ligne directrice du projet de société devant être accompli. C’est pourquoi la constitution du bureau de la FELOGIE a été consensuelle et répondait d’un partage équitable des différents postes stratégiques (présidence, secrétariat, trésorerie, commission commercialisation…) parmi les quatre GIE et en fonction des valeurs communes.

La présidente du GIE Niamane est devenue la présidente de la FELOGIE par le fait d’une légitimité sans conteste. Elle reste jusqu’à ce jour à la tête de la Fédération. Ce n’est qu’en 2013 qu’un renouvellement de bureau est intervenu par l’entremise du Projet Entrepreneuriat féminin et adaptation (EFA) venant d’une subvention du Fonds canadien pour la résilience climatique en Afrique de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Et même là, la composition du bureau n’a pas été modifiée, si ce n’est le remplacement d’un des membres, pour cause de décès. Cette organisation, différente des normes officielles est toutefois gage de confiance mutuelle et de stabilité dans l’action collective. Contrairement donc à ce que l’on peut penser, sa fonctionnalité est indéniable. La légitimité traditionnelle et/ou charismatique est autant judicieuse que la légitimité légale-rationnelle. Par ailleurs, cette présidente est la présidente de la Fédération nationale des femmes transformatrices et micro-mareyeuses du Sénégal (FENATRAMS).

L’expertise de la FELOGIE de Dionewar est une référence au niveau national. Les conditions d’une action collective finissent de se sédimenter autour du travail individuel que se faisait chaque femme. Elles n’ont pas mis du temps pour s’illustrer avec des consécrations notamment Le Grand prix du Chef de l’État en 2003 pour l’entrepreneuriat féminin et une deuxième place obtenue en 1996. Plus récemment, en 2012, le GIE Niassé Mané, qui est membre de la FELOGIE, a décroché Le Grand prix de la 1ere édition du Projet initié par USAID COMFISH et WWF pour les bonnes pratiques de pêche et de transformation artisanale. La présidente confie que c’est grâce au compagnonnage de leur GIE avec la FELOGIE que ses membres ont eu l’expérience nécessaire malgré leur jeunesse pour réussir de grands pas dans le domaine de l’entreprenariat.

Si la FELOGIE a réussi à se positionner comme une organisation capable de mener l’exploitation et la commercialisation des produits halieutiques et des fruits, ainsi que la gestion de fonds et des crédits, c’est qu’il y’a une division des tâches qui tient son efficacité. D’abord, du point de vue organisationnel, la FELOGIE a pris les services d’une jeune dame, instruite et secrétaire générale de son GIE, afin d’être l’animatrice de l’organisation. Elle s’occupe notamment des tâches administratives, la tenue des procès-verbaux de réunion et la consignation de toutes les affaires concernant la commercialisation. À côté, il y’a un homme qui fait office de superviseur. Pris en service par une ONG pour ses qualités de gestionnaire et de comptable, il accompagne les femmes lors de leurs déplacements et les apporte un soutien sur l’organisation de leur travail pour une meilleure attitude professionnelle. Le conflit est présent d’une certaine manière. Mais le système de parenté est un catalyseur de rapports interindividuels et collectifs pacifiés ; tout comme il étouffe toute velléité de conflit. Il y a bien évidemment des voix qui se lèvent contre la gestion gérontocratique, un des plus jeune GIE de la FELOGIE ne manque de fustiger cette logique. Aussi, certains projets de développement poussent à la création de GIE pour faire passer leur programme. Les intérêts inavoués, les aspirations et autres enjeux posent de sérieux défis de gouvernance au sein des organisations communautaires. Les relations de pouvoir font légion, avec leur corolaire de logiques d’acteurs mais sans véritablement mettre en péril l’action collective.

Les services techniques, notamment le Centre d’appui au développement local (CADL), apportent quant à eux leur appui sur des questions techniques liées au fonctionnement de l’organisation et à l’opérationnalisation du développement local. Les autres composantes du CADL tels que l’agent des Eaux et forêt et l’agent des pêches s’occupent des domaines d’activités des femmes qui relèvent de leurs prérogatives. Ces agents interviennent sur les questions de conformité aux codes. Le reboisement de la mangrove occupe également une place centrale dans leur collaboration. Il en est de même de l’encadrement sur des mesures de sécurité avec le port du gilet et les techniques durables de pêches. Enfin, la sous-préfecture s’occupe de la formalisation des initiatives de fermeture et d’ouverture en officialisant par arrêtés les initiatives populaires pour marquer davantage de légitimité. À côté de cela, les acteurs non-étatiques défilent en fonction de leur mandat, qu’il soit un projet de développement déroulé sur une période de temps relativement courte ou un accord de partenariat exécuté pour le compte d’une autre structure. Il y va des institutions de finances aux structures spécialisées sur l’environnement. Dans ce cadre, on peut être d’accord que « L’innovation sociale est le résultat de la mobilisation d’une pluralité d’acteurs » (D. Bourque et al., 2007, p. 10).

La FELOGIE compte actuellement 24 GIE pour près de 575 membres uniquement des femmes. Toutefois, certains GIE n’existent que de noms tandis que d’autres ne dépassent pas quatre membres. D’ores et déjà, les femmes se sont montrées plus dynamiques que les hommes. Outre la récolte des coquillages et le fumage des poissons, elles mirent en place un magasin de stockage et un système de crédit rotatif pour les différents membres. Si la FELOGIE a pu donner un envol à ses activités de production, c’est qu’elle a bien misé sur la coopération et le partenariat pour d’abord bien s’organiser afin de s’ouvrir aux marchés. Les premiers partenaires de la FELOGIE sont : le Projet d’appui à la pêche artisanale dans le littoral Sud (PAPA SUD), le Projet d’aménagement de la Petite-Côte (PAPEC), l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), l’African Development Foundation (ADF), le Projet de promotion des micro-entreprises rurales (PROMER), la West African Association For Marine Environment (WAAME), l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et plus récemment la Fondation internationale du Banc d’Arguin (FIBA), l’ENDA et l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Depuis lors, les partenaires ne se comptent plus, ce sont eux qui viennent à la FELOGIE.

2.2. Les prémices de la résilience

2.2.1 Processus d’autonomisation par l’octroi de crédit et le renforcement de capacités

On peut aisément remarquer la floraison des Organisations communautaires de base (OCB) dans toute la commune de Dionewar. Elles s’évertuent pratiquement tous dans les mêmes domaines d’activités liés à l’exploitation des ressources naturelles. Le village de Dionewar est à ce titre le point d’impulsion de toutes ces structures. Il a été l’inspirateur des autres villages par effet d’essaimage bien qu’il tende à être dépassé par Niodior. L’entrain des femmes s’est matérialisé en un temps record par la capacité de leaders communautaires à donner un « élan vital » à leur organisation. Cet entrain peut s’expliquer en grande partie par le statut et le rôle que le groupe ethnique Niominka leurs assigne. Néanmoins, si la place occupée par la femme dans la société Niominka fait qu’elle multiplie les initiatives pour réussir davantage son rôle de gestionnaire par excellence du ménage, nous voyons qu’il lui faut cependant avoir un appui pour aller au bout de son ambition. Ainsi, la FELOGIE a très tôt développé des capacités de négociation afin de disposer de financement et d’équipements si bien qu’elles inspireront toute la zone du delta.

PAPA SUD, qui était un projet du gouvernement, a octroyé un financement qui a permis à la FELOGIE la construction d’un site de transformation en plus d’un équipement en claies de séchage et un appui organisationnel sur la comptabilité et l’homologation des produits. On peut voir ici qu’un autre acteur est intervenu en ce qu’il s’agit du Conseil municipal qui a affecté aux femmes le terrain qui a abrité le site. Il a en outre affecté deux autres terrains pour l’installation d’un magasin et de la Mutuelle d’épargne et de crédit (MEC). Enfin, elles sont parvenues à se doter d’un quai de pêche, d’un local de 1.2 ha, de deux pirogues équipées par des moteurs de 40 CH. Le PAPEC a été le premier partenaire à octroyer du crédit aux femmes. Il a aussi permis de financer plus tard la boutique des femmes avec l’ADF. Avec ce projet, le nombre de GIE s’est multiplié puisqu’il faut un statut légal pour bénéficier de crédits. Ensuite, l’ANCAR s’est occupée d’autres financements.

L’on peut observer la capacité de remboursement extraordinaire des femmes qui leur a permis de s’autonomiser et de détenir leur propre Mutuelle d’épargne et de crédit (MEC). Dans ces partenariats, il y a un volet important qui concerne la formation en technique de comptabilité et de commerce, en alphabétisation, en recherche de financements et de partenariat. Seulement, ce sont les principaux membres du bureau de la FELOGIE qui sont concernés ; une sorte de système hiérarchisé, qui, curieusement n’est pas de nature à faire vaciller l’organisation. Bien au contraire, c’est une source de légitimité. Il y’a en outre l’incitation au reboisement avec les ONG comme WAAME, ADF, ANCAR. L’UICN et le FEM seront les premiers partenaires des comtés de plage. Ils se sont également investis dans l’octroi d’équipements comme une pirogue et des gilets ainsi que dans le reboisement de la mangrove.

Pour l’essentiel, l’argent généré par la FELOGIE provient d’abord des cotisations des membres et du travail collectif effectué au nom de l’organisation. Ensuite, il y a l’intérêt produit par le système rotatif de crédit et les financements obtenus des projets comme PAPEC, ADF, UICN/FEM, ENDA... Le premier financement de trois millions reçu du PAPEC a été remboursé par les femmes bien à l’avance de l’échéance tant les ressources permettaient le développement croissant de la production. L’une des réussites les plus visibles de gestion de fonds de la FELOGIE concerne le Fonds d’appui à l’environnement et au développement (FAED) mis en place grâce au FEM à hauteur de deux millions de francs CFA au départ. L’autonomisation au niveau des fonds a été rapidement effective. La FELOGIE gère plusieurs millions de francs sous forme de MEC qu’elle dispose elle-même. C’est une grande réussite d’autant plus que l’écrasante majorité des GIE du Sénégal est entretenue par les fonds des mutuels de crédits et de financement. Et le plus souvent les membres des GIE trouvent d’énormes difficultés à rembourser les prêts à cause des intérêts. Ce problème n’a cessé d’être débattu au niveau des gouvernements et des partenaires au développement en milieu rural, si bien que les Associations villageoises d’épargne crédit (AVEC), jugées plus souplesses, sont désormais promues. D’ailleurs N. Sine (2008, p. 111) trouve que « la contribution de la microfinance au développement du Sénégal peut être appréciée doublement, par les services qu’elles proposent et par la dynamique qu’elle impulse ».

Cette prouesse de la FELOGIE révèle le degré d’empowerment des membres de cette organisation. Aujourd’hui, de plus en plus lors des fêtes de l’Aïd’el fitr (Korité), l’Aïd’el kebir (Tabaski) et pendant le Ramadan, de l’argent est partagé entre les membres pour leur permettre de bien préparer les évènements. En outre, certains membres qui ont des difficultés pour rembourser leur prêt se voient bénéficier de cotisation de femmes de bonne volonté. Ces femmes ont donc évité le syndrome des GIE qui fait atterrir leurs dossiers à la gendarmerie pour défaut de remboursement auprès des créanciers. On aura même vu des cas de suicide de femmes qui, à date échue, ne pouvant rembourser, ont tout simplement garder leur honneur, comme il est de coutume en pays sérère.

Par ailleurs, la FELOGIE a une capacité organisationnelle à partir de mesures simples, réalistes et efficaces. Elle a en outre cette capacité du fait de son expérience avec différents partenaires nationaux comme internationaux. L’expérience capitalisée pendant une vingtaine d’années a fait de la Fédération une plaque tournante de différentes initiatives, expérimentations et consolidation de projets de développement communautaire, local ou territorial. Par exemple, une mesure simple, réaliste et efficace ne peut dépasser le fait que pour les dépenses liées à la vie de l’organisation en ce qui concerne les réunions, les voyages pour des participations à des rencontres, l’entretien du local, la réparation des matériels, la commercialisation, etc., chaque femme verse une cotisation de 1 000 F CFA ou un kilogramme d’arches. Le travail au sein de la Fédération est en outre structuré de telle sorte qu’à tour de rôle, chaque GIE respecte le calendrier de collecte de coquillages à verser en dehors d’un travail personnel de recherche de coquillages pour soi-même qui est en temps libre. C’est comme cela que chaque femme à travers son GIE travaille pour la FELOGIE et s’occupe parallèlement de son propre activité sans pour autant qu’il y ait des achoppements ou que l’une des occupations porte atteinte à l’autre. À cela s’ajoute le temps de travail au sein du ménage.

Les projets de développement qui sont intervenus dans la commune de Dionewar — comme ENDA Graf — ont doté de formations, de locaux et d’équipements aux GIE pour donner plus de poids à leurs activités de production. Ils sont également très regardants sur la conservation des ressources naturelles pour en éviter la surexploitation. Nous remarquons que non seulement la FELOGIE a une longue expérience à démarcher des partenaires et d’arriver à un haut niveau d’autonomisation liée à l’utilisation de crédits, mais aussi à continuer sur son élan de trouver d’autres partenaires après chaque projet qui passe. En plus, elle s’investit dans d’autres activités comme la transformation des jus de fruits et la recherche d’un produit labélisé. Leur participation dans les foires et les marchés à l’intérieur du pays témoigne d’une offensive qui ne confine plus leurs activités au niveau local mais qui voudrait tirer un grand bénéfice de l’économie entière. Elle a fini de bien influencer toute la zone, notamment les villages de Niodior, Falia, Djirnda, Diogane, etc.

2.2.2. Conservation des ressources naturelles au rythme de leur exploitation

Ces dernières années, plusieurs études dans l’espace sociogéographique du delta du Saloum ont montré la sensibilité et l’exposition du milieu physique à la jonction de facteurs naturels et anthropiques (I. Camara, 2019 ; I. Niang et al., 2010). Toutefois, les acteurs sociaux, à l’image de la FELOGIE, assurent une bonne gestion des ressources communes. A travers leur organisation, les femmes ont été les premières à prendre en charge les problèmes environnementaux au tournant des années 1990. Elles ont fait montre d’un enracinement dans le legs de l’Alkali et ensuite d’une ouverture vers le partenariat avec les ONG à travers leurs programmes de développement mais aussi l’appui-conseil des services techniques de l’Etat.

Au fil des âges, ce qui était destiné à la consommation familiale des ressources halieutiques et forestières devenait un enjeu commercial de taille. Sans compter que du fait que de la reconfiguration des pouvoirs de l’Alkali et de leur cantonnement à un statut symbolique après les indépendances et l’entrée en force de l’État, la régulation traditionnelle s’est alors effritée sur ses pouvoirs d’injonction. L’abus gagnait l’exploitation des fruits. Il n’y avait plus de rationalisation de la cueillette et plus personne n’était légitime à interdire l’usage avant la maturation des fruits. À partir de cet instant, le caractère durable des ressources n’était plus garanti. Il n’y avait plus aucune autorité qui puisse prendre une mesure idoine. L’application des codes de l’État notamment le code forestier insistait sur le fait que les ressources de la forêt ne peuvent faire l’objet d’une appropriation exclusive d’aucune catégorie de personnes et que chacun était libre d’en user. Par conséquent, la pression sur les ressources naturelles était très marquée et la dégradation prononcée.

Très tôt, les femmes ont compris l’importance de la conservation des ressources naturelles pour assurer la vitalité de l’activité socioéconomique (transformation des produits de mer (murex (yokhos), le cymbium (yett), les arches (pagne) et les mélongènes (tuffa) et des fruits de la forêt (détarieum senegalensis (ditakh), pain de singe (buye), etc.). Pour le bien de ses activités de production, la FELOGIE a donc bien compris l’enjeu de la conservation des ressources communes : son entrepreneuriat en dépend. Pour se faire, des comités de plage ont été créés avec le Projet de Mise en œuvre du plan de gestion de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum 2000-2004 financé par les Pays Bas. Par la suite, il a été soutenu à Niodior comme à Dionewar par quatre projets Global Environment Facility (GEF) Small Grants entre 2000 et 2007. Enfin, ce Projet comprenait un volet Micro-finance qui garantira, par la suite, la mise en place d’un Mutuel au sein même du village de Dionewar. Ce sont ces fonds qui ont permis d’anticiper ultérieurement sur les dommages très gênant pour les activités de production. En effet, les femmes faisaient face au pillage orchestré par les pêcheurs venus d’autres localités comme Joal, Kayar et Mbour. Ces pêcheurs opéraient dans la clandestinité au niveau des bolongs. C’est à cette période que datent les premières mesures de fermeture des vasières de juillet à octobre pour permettre le renouvellement des ressources. Les espèces prennent le temps nécessaire de la reproduction ; ainsi les vasières, surexploitées, se refassent une santé de croisière. Ensuite, il fut institué l’utilisation de tamis à trous larges pour permettre de ne cueillir que les arches arrivées à maturation.

Dans le même sillage, il y a l’organisation de campagnes de reboisement de la mangrove et l’ensemencement des vasières ainsi que la jachère et le système rotatif. Toutes ces pratiques sont quasi héritées de la coutume, il y a bien longtemps quand l’Alkali se chargeait de réguler la vie politique, économique, sociale et culturelle du terroir. L’idée était de parvenir à une gestion communautaire des ressources naturelles promue un peu partout depuis la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD). Les comités de plage vont migrer vers des comités de surveillance pour concerner le domaine forestier. Sans doute, la communauté est une échelle pertinente pour pallier aux défaillances de la gestion étatique à travers les codes de la pêche, forestier, et de l’environnement.

Ce n’est pas pour rien que l’intervention de l’ONG Environnement et développement du Tiers-monde / Groupe recherche, action, formation (ENDA / Graf), dans le cadre du Projet Femmes et coquillages financé par la FIBA depuis 2004 dans les îles du Saloum (Falia, Dionewar, Niodior) et à Joal-Fadiouth sur une période de cinq ans et était cofinancé par la MAVA (Fondation pour la Nature), s’est basée sur l’héritage socioculturel des Niominkas pour se voir réussir sa mission. Il contribue au Programme de la FIBA Appuyer les acteurs engagés dans la conservation des espèces et des habitats critiques en Afrique de l’Ouest. L’objectif du projet était de contribuer à la pérennisation des ressources en coquillages dans le Delta du Saloum tout en améliorant la capacité de gestion, les conditions de travail et le cadre de vie des femmes des différentes localités ciblées. Sur bien des points, il a été une réussite et sa pérennisation a été assurée en termes d’organisation, de conservation, de reboisement et de marketing. Plus récemment, le projet Entrepreneuriat féminin et adaptation (EFA) financé grâce à une subvention du Fonds canadien pour la résilience climatique en Afrique de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et déroulé entre 2012 à 2015 a équipé les trois villages de la commune (Falia, Dionewar, Niodior) de sites de transformation et de formations en techniques de commercialisation, de gestion financière et comptable, de management, etc.

2.3. La fabrique de la résilience par l’entrepreneuriat féminin

L’activité sociale a ce caractère sui generis de n’être qu’au temps présent que ce qui a été conçu et fait dans le passé. La preuve, les financements du GEF Small Grant au début des années 2000 ont été sans doute une manière d’anticiper sur les effets néfastes du changement climatique aujourd’hui constaté. N’eut été les activités génératrices de revenus à partir de la microfinance, le choc allait être plus durement ressenti. A y voir de plus près, l’amorce de la transition écologique a été impulsé à cet instant, et un peu avant, lorsque les femmes se sont regroupées à travers les GIE. Par conséquent, un entreprenariat féminin dynamique inscrit sur la longue durée s’avère un moyen efficace et efficient de résilience des ménages et des territoires en ce sens que cette temporalité considérée révèle une dimension proactive. Car, bien souvent, la stratégie réactive survient à une temporalité ultérieure qui ne peut que constater le préjudice sur les activités de production.

La résilience définie par C. S. Holling (1973, p.14) comme “… a measure of the persistence of systems and of their ability to absorb change and disturbance and still maintain the same relationships between populations or state variables” est intimement liée à la question écologique définitivement prégnante. L’idée de jauger le sens d’un entrepreneuriat dans le contexte du changement climatique est intimement liée aux vulnérabilités dimorphes (biophysiques et socioéconomiques) qui enserrent l’activité de production. Le milieu rural en soi est porteur de problèmes sociaux, souvent laissés-pour-compte par les politiques publiques. L’expérience des femmes montre que la régulation des ressources naturelles, partant de l’héritage légué par l’Alkali, autorité morale et religieuse d’antan du village, est bien réappropriée par les femmes. La synergie entre les « leçons » des ONG et les « indications » de la décentralisation et autres « orientations » des pouvoirs publics fait son effet. Les rapports d’influence entre les différents savoirs sont un moyen et une fin pour des politiques de conservation des ressources naturelles qui réussissent, malgré les conflits de représentation et autres intérêts dissimulés. L’idée de durabilité permet certes de rassembler l’ensemble des acteurs sociaux et institutionnels dans une agencéité collective qui se veut productive.

L’autonomisation des femmes est une préoccupation majeure des Etats, des institutions financières, des projets de développement et des organisations de la société civile. Les agendas internationaux et nationaux ne cessent de s’y atteler. Les femmes quittent ainsi le stigmate de la marginalisation pour endosser le manteau de l’action. Ce dynamisme est sans doute lié à leur agencéité plutôt qu’une opportunité insufflée depuis les cadres institutionnels formels. On peut se rendre vite compte que l’autonomisation n’a pas qu’une dimension économique et financière mais surtout axiologique et politique. Elle matérialise les possibilités dont font montre les femmes pour des changements significatifs. On le sait, le chemin de l’entreprenariat n’est pas un long fleuve tranquille. Les défis des femmes sont nombreux parce que souvent conjugués à des contraintes structurelles. De plus en plus, la résilience apparaît comme la trouvaille des institutions internationales dans leur intervention au développement. « Définie comme la capacité des communautés et des systèmes à faire face aux chocs, mais aussi à s’y préparer, voire à les éviter et s’y adapter sur le long terme, elle possède une ambition forte, plus encore que la lutte contre la pauvreté et contre la vulnérabilité » (B. Lallau et al., 2018, p. 9).

Désormais, à la condition de femme, s’ajoute le cadre de l’environnement. Toutes les deux stations ont des exigences vis-à-vis du système dont elles dépendent. De plus, le milieu rural rime souvent avec des manques criards en termes d’infrastructures et d’opportunités de financement et de mobilité. Dernièrement, l’accès au foncier dans les îles se pose avec acuité. On aura vu, dans le cadre de cette contribution qu’un moyen efficace de financement a permis d’anticiper sur les déconvenues souvent observées dans l’activité des femmes, notamment dans un contexte d’intensification de la crise environnementale. Cette anticipation ou proactivité, qu’elle soit intentionnelle ou inconsciente, n’en demeure pas moins un succès maitrisé. De plus, les femmes en viennent à devoir faire des tâches classiquement réservées aux hommes, soit par leur désertion de responsabilité sociale, soit par l’effet d’une mutation sociale inattendue mais logique.

A y voir de plus près, on ne peut penser l’entreprenariat sans les contraintes et les opportunités. Ces dernières sont intimement liées au contexte socioéconomique et à l’espace. Se proposer de faire la corrélation entreprenariat féminin-changement climatique est un moyen de dépasser le paradigme classique pour coller au mieux avec les enjeux actuels de durabilité (forte ?) eu égard aux externalités environnementales dans les économies capitalistes. Les femmes Niominkas semblent être prises dans un étau à trois entrées, au moins. Il s’agit de la société, de l’économie et de l’environnement. A l’évidence, ces différents domaines sont interactifs. L’accès aux services sociaux de base et la satisfaction des besoins alimentaires ne sont plus alors les seules préoccupations quotidiennes. De plus, les difficultés économiques occasionnées par les effets néfastes du changement climatique demeurent, d’autant plus que les stocks de ressources naturelles auxquels dépend l’activité de production s’amenuisent de période en période. C’est dans cet environnement incertain et imprévisible que les femmes devront faire corps et relever les défis structurels. L’ère de l’anthropocène comme cette perspective ; tout comme la transition écologique ne peut se faire sans réelle articulation avec les avantages que procurent l’entrepreneuriat féminin.

L’autonomisation est alors confrontée à un paradigme nouveau dans l’ère de l’anthropocène. A partir de là, il s’est agi de voir sous quelles formes et par quels moyens ces femmes parviennent à tirer leur épingle du jeu au point d’atteindre la résilience. De leur organisation communautaire qu’est la FELOGIE, elles sont doublement portées par des dynamiques sociales et une intervention sociologique. De ce portage interne et externe, leur activité de production au quotidien est garantie et garde une certaine embellie. De toute évidence, l’historicité de la communauté Niominka insuffle une ligne de conduite. L’organisation mise en place pour porter l’action collective jouit d’un encadrement et d’un accompagnement de taille pour contenir au mieux les fameux défis du/au quotidien. De ce point de vue, il paraît intéressant de voir le lien entretenu par le social d’avec l’environnement.

Cela reviendrait à inscrire l’action collective dans une dynamique systémique plus à même de révéler les intenses relations d’interdépendance entre les différentes composantes de l’environnement (physique et social). Déjà, la manière dont les titres de mère, épouse et productrice s’harmonisent à l’intérieur d’un même sujet et avec une temporalité adéquate informe de l’agencéité des femmes Niominkas à œuvrer pour des conditions de vie favorable. C’est pourquoi les activités de récolte des coquillages (arches, huîtres, mollusques) et de transformation des produits halieutiques et des fruits sont une riche expérience vécue par les femmes pour permettre un certain niveau de théorisation de l’entreprenariat féminin dans le cadre de l’environnement.

Conclusion

Conclusion

Les organisations communautaires de femmes sont des lieux d’expression des socio-environnementales pour trouver réponse aux vulnérabilités vécues au quotidien. Dans l’optique de préserver les ressources communes tout en se prêtant à leur exploitation, des formes innovantes de regroupement et de gestion président un entrepreneuriat de qualité qui émancipe de la précarité. Avec le legs de la tradition et l’appui des acteurs institutionnels (Etat, organismes et ONG) les chemins du succès ne sont pas difficiles à trouver. L’autonomisation est quelque part possible dans l’agencéité dont font montre les femmes réunies autour de la FELOGIE avec un projet de société fait d’inclusion et de solidarité. C’est là que l’économie sociale et solidaire est définie dans sa prépondérance comme dans sa survivance dans les cultures ancrées et situées. En effet, regroupement des femmes au sein de la FELOGIE est l’œuvre d’un projet de société murement réfléchi pour s’émanciper davantage de la tutelle masculine concernant la transformation des fruits de mer. La naissance et le déploiement de cette organisation communautaire répond d’abord de l’ordre socioculturel avant d’adopter sereinement les logiques des modes de gouvernance en vigueur. Si la FELOGIE a pu consolider ses acquis, c’est parce que ses membres ont su trouver l’empowerment dès leur début et qui sera fortifié par la suite. De l’ancrage territorial à l’ouverture vers des partenaires, les femmes ont eu une vision stratégique de leur projet. En plus de la conservation des ressources naturelles, l’obtention du crédit est une exigence pour donner un véritable élan aux activités de transformations (produits de mer, fruits…).

Les performances socioéconomiques de la FELOGIE informent des solutions endogènes qui émanent des communautés locales par l’agencéité des différents acteurs. Le nexus gestion des ressources naturelles et entrepreneuriat s’avère ainsi digne d’intérêt en faisant évoluer les paradigmes classiques de l’entrepreneuriat. Cette activité de production se déroule dans un environnement incertain et imprévisible : ce qui exige une constante vigilance. L’environnement est un ensemble systémique qui inclut des aspects sociaux dans ses dimensions les plus naturelles. C’est dans ce complexe que se déroulent des relations d’interdépendances entre dimensions biophysiques et socioéconomiques de la vulnérabilité qui concourent à façonner tout système socioécologique. Tel un effet papillon, la relation de causalité est cependant d’ordre circulaire. Dionewar, dans le delta du Saloum, illustre cette perspective. D’un même continuum, l’entrepreneuriat est en constante évolution et reconfigurée à l’aune des défis qui se pose au système socioécologique. Il doit faire avec deux grandes tendances récentes, mais fortement ancrées, depuis plusieurs décennies : il s’agit de la révolution du numérique et de la crise environnementale.

Depuis la gestion des fonds octroyés par le GEF, les femmes de la FELOGIE font montre d’une agencéité qui leur garantit ressources et résultats dans le cadre de leur activité. Aujourd’hui, elle sert régulièrement au gouvernement sénégalais (avec le cas de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (DER), intervenue dans l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, dans le soutien aux Petites et moyennes entreprises (PME) et dans la structuration des chaines de valeur, pour la plus récente) et aux ONG d’étude pilote avant un essaimage dans l’étendue du territoire national. Les femmes ont toujours œuvré sous contraintes multiformes pour s’autonomiser à partir d’activités entrepreneuriales innovantes. Seulement, le contexte relativement nouveau, du changement climatique notamment, draine de l’intérêt croissant. Plus que jamais, le bricolage et la survie en matière de stratégies et d’astuces accompagnent l’entrepreneuriat. Il urge alors de poser les jalons de la prospective pour aider au mieux à anticiper sur les dommages et les chocs à subir ou encore, les risques encourus qui remettent en cause les capacités de résilience des communautés.

La résilience est une quête sans fin. Tout comme elle peut être à la portée des individus et des communautés, elle est du même coup une entreprise qui exige des connaissances, des valeurs et de l’expertise/des compétences. L’entrepreneuriat apparaît ainsi comme la clef de voûte pour atteindre la quête permanente qu’elle constitue. C’est à travers les initiatives inscrites sur la longue durée qu’il est possible d’arriver à la résilience. Toutefois, elle est sans cesse remise au goût du jour ; les défis se posant continuellement. C’est là que s’apprécie réellement l’empowerment des acteurs sociaux et l’obligation donc d’une agencéité collective pour se tirer d’affaire. De ce point de vue et au regard de tout ce qui précède, un dialogue fécond entre A. Sen et E. Ostrom offrirait un cadre théorique de référence qui allie économie- environnement-développement et politique pour le meilleur des organisations communautaires en quête d’un développement vraiment durable.

Références

Références bibliographiques

ACKERMANN Gabriela, ALEXANDRE Frédéric, ANDRIEU Julien, MERING Catherine et OLLIVIER Claire, 2006, « Dynamique des paysages et perspectives de développement durable sur la petite côte et dans le delta du Sine – Saloum (Sénégal) », VertigO - La revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], 7 (2), URL : http://vertigo.revues.org/2206.

BARON Catherine, 2007, « Transfert du concept d'économie solidaire en Afrique francophone : paradoxes et atouts », Revue Tiers Monde, 190, p. 325-342.

BOURQUE Denis, PROULX Jean et FRECHETTE Lucie, 2007, « Innovations sociales en Outaouais », Rapport de recherche, n° 13, Alliance de recherche université – communauté / Innovation sociale et développement des communautés (ARUC-ISDC), 52 p.

CAMARA Ibrahima, 2019, « Exposition passée et future du Delta du Saloum », Dakar, PAS-PNA.

FALL Abdou Salam et GUEYE Cheikh, 2002, « Derem ak ngerem Le franc, la grâce et la reconnaissance. Les ressorts d’une économie sociale et solidaire en Afrique de l’Ouest », Série Recherche, n° 26, Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), 22 p.

GRAVRAND Henri, 1983, La civilisation sereer, Dakar, Les Nouvelles éditions africaines.

HOLLING Crawford Stanley, 1973, « Resilience and Stability of Ecological Systems », Annual Review of Ecology and Systematics, 4, p. 1-23.

LALLAU Benoît, LAISSUS-BENOIST Perrine et MBETID-BESSANE Emmanuel, 2018, « Introduction : la résilience peut-elle passer de la théorie aux pratiques ? », Revue internationale des études du développement, 235, p. 9-25.

MBOW Cheikh, MERTZ Ole, DIOUF Awa, RASMUSSEN Kjeld et REENBERG Anette, 2008, « The history of environmental change and adaptation in eastern Saloum–Senegal—Driving forces and perceptions », Global and Planetary Change, 64, p. 210–221.

NGO SAMNICK Emilienne Lionelle, 2021, « Le Delta du Saloum au Sénégal, un écosystème d’exception », Liaison Énergie-Francophonie, 116, p. 20-24.

NIANG Isabelle, DANSOKHO Mamadou, FAYE Serigne, GUEYE Khadim et NDIAYE Pape, 2010, “Impacts of climate change on the Senegalese coastal zones: Examples of the Cap Vert peninsula and Saloum estuary”, Global and Planetary Change, 72 (4), p. 294-301.

NKOUIKA-DINGHANI-NKITA Gaston, 2010, « L’économie populaire, la lutte contre la pauvreté et le développement durable », in : J.-C. Boungou Bazika et A.-B. Naciri, Repenser les économies africaines pour le développement, Dakar, CODESRIA, p. 155-174.

OSTROM Elinor, 2010a, “Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change”, Global Environmental Change, 20 (4), p. 550-557.

OSTROM Elinor, 2010b, “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems”, American Economic Review, 100 (3), p. 641-672.

SARR Serigne Momar, 2021, « Gestion des communs en contexte de changement climatique à travers une multiplicité d’acteurs dans le delta du Saloum au Sénégal », Akofena, 3 (2), p. 355-374, URL : http://revue-akofena.org/wp-content/uploads/2021/02/29-T03-41-Serigne-Momar-SARR-pp.-377-396.pdf.

SINE Ndeye, 2008, « Microfinance et développement au Sénégal : quelle transition ? », Économie et Solidarités, 39(2), p. 101–115.

SULTAN Benjamin, LALOU Richard, OUMAROU Amadou, SANNI Mouftaou Amadou et SOUMARE Mame Arame (Dir.), 2015, Les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l’Ouest, Marseille, IRD Éditions.

Downloads

Publié

Comment citer

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=190

Numéro

Rubrique

Qui sommes-nous ?

Licence

Copyright (c) 2023 SARR Serigine Momar