3 |PRESSIONS URBAINES ET ETAT DE SANTE DE L’ENVIRONNEMENT A MAKEPE-MISSOKE, UN ANCIEN FRONT D’URBANISATION DANS L’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 5ème (CAMEROUN)

URBAN PRESSURES AND ENVIRONMENTAL HEALTH IN MAKEPE-MISSOKE, A FORMER URBANIZATION FRONT IN THE DOUALA 5th SUB-DIVISION (CAMEROON)

Mots-clés:

Développement urbain| qualité de vie| environnement| bioindicateurs| profil sanitaire| Douala|Résumé

Les espaces littoraux sont caractérisés par un accroissement de la population urbaine. Au Cameroun, la taille des villes s'est fortement accrue. Certaines à l’instar de Douala, sont devenues de véritables métropoles. La ville fait en effet face à une forte croissance urbaine et un étalement important. A Makèpè-Missokè, ces processus ont favorisé l’occupation des bas-fonds marécageux et autres espaces résiduels dont l’usage est ambivalent, dépotoir pour les uns, lieux de résidence pour les autres. L’approvisionnement en eau potable y est presque inexistant. La dotation en offre de soins de santé est sommaire et insuffisante. L’assainissement reste essentiellement individuel et mal organisé. La qualité de vie est très en deçà des attentes des populations souvent mal préparées à s’adapter aux modes de vie en milieu urbain, dans un contexte de dégradation (physique, chimique et biologique) continue de l’environnement, mais aussi de perte de fonctions de régulation que certains milieux jouaient jusqu’ici. Prenant appui sur les ODD contenus dans l'Agenda 2030, la présente étude fait le point sur les processus et conditions de développement de ce quartier. Elle dresse ensuite un état sanitaire de la zone, à partir d’un processus de bio-évaluation de la qualité de l’eau et de la biodiversité aquatique basé sur un protocole d’échantillonnage simplifié. Le troisième objectif permet, à partir de l’état de santé de l’environnement et de l’analyse des données sanitaires, d’établir que les populations sont fortement exposées aux risques sanitaires.

Introduction

Le développement de Douala a connu une croissance spatiale rapide qui s’est traduite par le développement de nouveaux quartiers, très souvent dans les zones hostiles à l’implantation humaine. Cette croissance urbaine, nourrie par des flux de migrants, s’est poursuivie sans de véritables cadres d’orientation[1], et a conduit à l’occupation et à la densification des bas-fonds marécageux, d’anciennes décharges et des zones inondables (A. de P. Nsegbe, 2019, p.47). Ces trois caractéristiques correspondent bien au quartier Makèpe-Missoke situé sur le bassin versant du Tongo Bassa. En effet de par sa position géographique, le quartier est devenu un lieu d’interactions multiples. Il s’agit d’un réceptacle (R. J. Assako Assako, 2004, p.77) vers lequel sont drainés les déchets issus du fonctionnement d’infrastructures situées en amont du bassin. Il s’agit aussi d’un lieu de résidence marqué par un déficit de services de base qui génère de nouveaux types de paysages, lieux d’interactions multiples et variées entre santé des populations et de l’environnement (A de P. Nsegbe, 2019, p.49). La plus part des activités qui s’y pratiquent (agriculture maraichère, élevage porcin et de la volaille, activités de récupération et de recyclage) prennent essentiellement appui sur cette zone humide très dégradée qui présente un fort risque potentiel de transmission de parasitoses tropicales.

En effet, les populations des quartiers précaires sont plus fortement affectées par les parasitoses causées par des parasites Digènes (Plathelminthe, Trématode), très présents dans les eaux du quartier, et qui utilisent des mollusques aquatiques comme hôtes intermédiaires dans leur cycle de vie. L’étude des relations entre ces hôtes et les parasites est un point d’intérêt central en biologie évolutive et est indispensable pour comprendre la dynamique des maladies infectieuses (A. A. Vazquez Perera, 2015, p.1). La coévolution des interactions hôtes-parasites-environnement résulte ainsi d'une sélection naturelle réciproque entre la résistance de l’hôte et la virulence du parasite (A. A. Vazquez Perera, 2015, p 10), puisque l’environnement présente des caractéristiques favorables à une adaptation locale. Par conséquent, aucune relation hôte-parasite ne peut être séparée des changements naturels ou anthropiques de l’environnement tels qu’ils sont envisagés, dans un contexte de croissance urbaine du quartier à restructurer. Plusieurs espèces de parasites sont ainsi utilisées comme bio indicateurs des impacts dans les écosystèmes (A. Beauger, 2008, p 98). Dans un contexte de changements climatiques, leurs présences permettent de mieux caractériser la santé de l’environnement dans ses différentes composantes.

Utilisant une entrée par la bio-indication dans un contexte de fortes pressions urbaines, l’objectif de la présente contribution est de dresser un état sanitaire de l’environnement du quartier à partir de mesures effectuées dans sept stations d’échantillonnage. Cet état sanitaire de la zone permet de déterminer les charges polluantes, d’identifier les bactéries indicatrices de pollution et les sources de contamination, mais aussi d’établir la relation de cause à effet de cette pollution sur la santé des populations résidentes.

[1] Douala a fait l’objet en 1959 d’un Plan Directeur d’Urbanisme approuvé et dont l’horizon était de 10 à 15 ans. Mais règlementairement, ce plan reste le seul utilisable, malgré le dépassement de ses limites de plus de 50 ans.

Méthodologie

1. Matériels et méthodes

Le choix de la démarche a porté sur l’enquête transversale ou « cross sectional survey » qui étudie à un moment donné le groupe de population auquel on s’intéresse dans un environnement donné, et donne une image instantanée d’une situation épidémiologique (observation des cas prévalent). Trois parcours ont ainsi été retenus : la caractérisation de la zone d’étude, la bio indication à partir d’un protocole d’échantillonnage simplifié, et une enquête par sondage effectuée auprès de 90 ménages sélectionnés dans l’ensemble des blocs du quartier.

1.1. Caractérisation de la zone d’étude

Makèpe-Missoke soumis à un climat tropical côtier qui se distingue par une longue saison pluvieuse (précipitations plus ou moins abondantes, entre 3700 et 4000 mm/an) allant de mars à novembre et une courte saison sèche qui va de décembre à février. Dans l’ensemble, l’insolation oscille entre 3,35 kWh/m²/j (août 2018) et 5,36 kWh/m²/j (février 2019), la température ambiante entre 24,8 °C (août 2018) et 28,51 °C (février 2019), et l’humidité relative entre 86,9 % (septembre 2018) et 73,9 % (janvier 2019) respectivement (E. Koji, 2018, p.36). Ces paramètres météorologiques sont entre autres des facteurs qui caractérisent le climat des régions côtières. E. Dangbe (2019, p.124) a par ailleurs noté que ces facteurs déterminants associés à l’hygiène peuvent influencer la multiplication des bactéries.

Le relief est assez monotone et marqué par des pentes très douces de part et d’autre de la vallée dessinée par le Ngongue, principal cours d’eau du sous bassin qui porte son nom, cela induit un affleurement de la nappe phréatique (moins de 5 m de la surface du sol). Les sols sont de type ferralitique à texture sablo-argileux, perméables et hydromorphes (E. Koji, 2018, p.38) qui se développent sur des formations sédimentaires du tertiaire (J. M. Olinga Olinga, 2021, p.109). Sur ces sols, se développe une végétation presque entièrement constituée de plantes aquatiques présentes par endroits sous forme de strate, et qui sont des espèces très caractéristiques des milieux fortement eutrophes à dystrophes. Cette strate se caractérise aussi par la prédominance d’espèces épuratrices dont la présence constitue un indicateur d’eutrophisation et de baisse du taux d’oxygène dans l’eau, baisse qui se justifie par des apports d’effluents très présents dans les déchets ménagers.

Le réseau hydrographique très dense est constitué de plusieurs cours d’eau dont les débits sont très variables annuellement en fonction des saisons. Ces cours d’eau servent principalement au charriage des déchets issus du fonctionnement de la ville, déchets très souvent déversés à l’occasion d’averses.

1.2. Description des stations d’échantillonnage

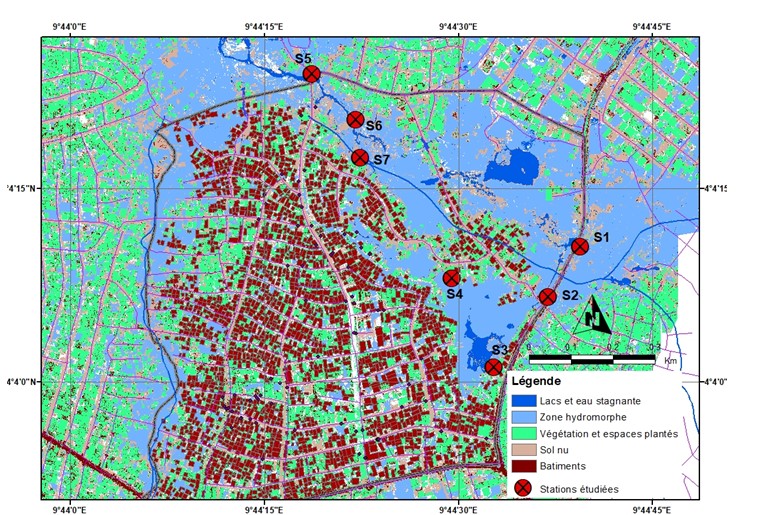

La présente étude est menée dans le sous bassin versant du lac de Makèpe-Missoke. Les prélèvements se sont effectués dans sept (07) stations d’échantillonnage minutieusement choisies et dénommées de S1à S7 (Carte n°1). Notons que ce lac constitue le réceptacle majeur des divers déchets solides et liquides produits dans le bassin versant attenant, et chaque station a été positionnée de façon à apprécier ces perturbations anthropiques.

Ces prélèvements se sont effectués en janvier 2019, période au cours de laquelle la tendance est à la baisse du débit et à la stagnation des eaux dans l’ensemble de la zone. Il fallait tenir compte du fait d’une augmentation des indicateurs de la charge des eaux en matières organiques et inorganiques. Ce lac constitue le réceptacle majeur des divers déchets solides et liquides produits dans le bassin versant attenant. Chaque station a été positionnée de façon à apprécier ces perturbations anthropiques.

Carte no1 : Situation géographique des stations étudiées

1.3. Mesure des paramètres physicochimiques

Les mesures des paramètres physicochimiques se sont déroulées à la fois sur le terrain et au laboratoire d’analyse de la Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé I, à l’aide d’outils et appareils appropriés. Ainsi, la température de l’eau (°C), le pH (UC), le taux de saturation en oxygène dissous (% de saturation), la conductivité électrique (µS/cm) et les solides totaux dissous (TDS en mg/L) ont été mesurés in situ à l’aide d’un Multi paramètre portatif HI HANNA 9828.

Pour les paramètres physicochimiques mesurés au laboratoire (MES - Matières En Suspension, turbidité, couleur, NH4+, NO2-, NO3-, PO43- et DBO5), les échantillons d’eau ont été prélevés sans faire de bulles, à chaque station à l’aide des flacons en polyéthylène à double bouchage 1.000 ml et transportés en enceinte réfrigéré. Les MES, la turbidité, la couleur et la teneur de l’eau en ions NH4+, NO2-, NO3- et PO43- ont été mesurées par colorimétrie au spectrophotomètre HACH DR 3900, respectivement aux longueurs d’onde λ= 810 nm, λ= 450 nm, λ= 455 nm, = 425 nm, = 500 nm, = 507 nm et = 530 nm. La Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) exprimées en mg/L de O2, a été mesurée par respirométrie à l’aide d’un incubateur à DBO, à 20 °C et à l’obscurité pendant 5 jours. L’Indice de Pollution Organique (IPO) a été calculé pour rendre compte de manière synthétique du degré de pollution organique des eaux dans les différentes stations. Le calcul de cet indice est basé sur trois paramètres (NH4+, NO2- et PO43-) résultant généralement des pollutions organiques et un paramètre synthétique (DBO5). Les grilles SEQ-Eau (Système d’Évaluation de la Qualité de l’Eau) ont également été utilisées pour déterminer les classes d’aptitude des eaux à différents usages.

1.4. Analyses bactériologiques

Les échantillons d’eau destinés aux analyses bactériologiques ont été prélevés dans chacune des stations par immersion à l’aide des flacons en verre stériles de 250 ml, et transportés en enceinte réfrigéré. Au laboratoire, trois groupes de bactéries bioindicatrices de pollution anthropique ont été recherchés et isolés, il s’agit des Bactéries Hétérotrophes Aérobies Mésophiles (BHAM), des Coliformes Fécaux (CF) et des Streptocoques Fécaux (SF). La méthode utilisée pour les cultures bactériennes est l’étalement en surface d’un aliquote (0,1 ml) d’échantillon d’eau brute sur milieu gélosé et incubation à 37°C pendant 24 à 48 heures. Les milieux de culture utilisés ont été Plate Count Agar (PCA), Eosin Methylene Blue (EMB) Agar et Bile Esculin Azide (BEA) Agar, respectivement pour BHAM, CF et SF. L’origine de la pollution fécale a été déterminée après calcul du rapport quantitatif Coliformes Fécaux sur les Streptocoques Fécaux (CF/SF).

1.5. Analyse du profil sanitaire des ménages

Une enquête par sondage a été effectuée sur 90 ménages, l’objectif étant d’identifier les principaux facteurs de pollution de la zone, mais aussi d’analyser l’impact sanitaire de cette pollution sur les populations résidentes. Les données sanitaires ont ensuite été collectées directement au District de santé de Bangue qui est le centre de compilation des statistiques des formations sanitaires du quartier, ce qui garantit l’exhaustivité des données recherchées. La prévalence aux maladies a été classée en familles de grands syndromes (La fréquence des cas présents). Ainsi, les problèmes de santé associés au paludisme, aux fièvres et à la grippe ont été réunis dans le « syndrome paludisme » et ceux liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans le « complexe EHA » regroupant des pathologies comme la diarrhée, les maladies digestives, les douleurs abdominales et les dermatoses.

Les données ainsi obtenues ont été analysées par comparaison et croisement des variables relatives à la prévalence des maladies à partir des données collectées à la fois dans les centres de santé, auprès des ménages enquêtés et au niveau des facteurs de risques identifiés à partir de l’analyse de l’état sanitaire de l’environnement du site. Cette analyse renforcée par la littérature a permis d’établir le lien entre la qualité des paramètres de l’environnement mesurés et les maladies déclarées comme les plus courantes dans le quartier.

Résultats

2. Résultats

2.1. Makèpe-Missoke : processus de création et de développement d’un quartier devenu précaire

L’histoire du quartier Makèpe-Missoke est liée aux migrations du peuple Bassa dont le point de départ, d’après les témoignages du chef supérieur du Canton Bassa et ceux du chef de troisième degré de Makèpe-Missoke, se situerait dans la vallée du Nil. Avant leur arrivée dans ce quartier, ces derniers seraient partis du plateau Joss où fut hissé en 1884, le drapeau allemand à la faveur de la signature du traité germano - Douala conclut avec les chefs locaux. Les positions des Bassa changèrent ainsi au gré d’incessants courants migratoires. Les premières vagues en direction du Cameroun indiquent en effet deux points de chutes. Le premier, Ngog –l itouba, une grotte mythique au cœur de la forêt équatoriale dans la région du Centre. Le deuxième point de chute, le Wouri, fut le point de départ du développement de la ville de Douala et, s’agissant des Bassa, tout serait parti de Pom, en provenance de Ngog-litouba qui donna naissance à quatre fils : l’ainé, Mbeng Kôo, créateur des quartiers Béedi et Malangue ; Libam Li Kôo, le deuxième dont une partie de la descendance se déporta vers Ndog-bong tandis que les autres restèrent sur place ; Djem Li Kôo créa Makèpe 2 et 3 et, enfin, Kirig-Mang-Kôo créa vers 1700, Makepe 1 encore appelé Makèpe-Missoke. Makepe signifie en langue Bassa colline et Missoke, déformation linguistique de Missogi signifie dans le même dialecte, gaillardement assis. Makèpe-Missoke signifie donc « je suis gaillardement assis sur la colline ». Ainsi parlait en 1700 le fondateur du quartier pour signifier à ses frères son refus de cohabiter avec eux.

C’est en 1717 que le village Makèpe-Missoke commence à être viabilisé et officiellement habité. A la mort du père fondateur, ses descendants poursuivirent l’administration du village et parvinrent à obtenir de l’administration coloniale un livret foncier sur l’ensemble des terres. A partir des années 1975, l’Etat du Cameroun envisagea de lancer une vaste politique de construction des logements au bénéfice des fonctionnaires. Pour la réussite d’un tel programme, il fallait rendre les terres disponibles, mais surtout en confier l’aménagement aux structures crées à cet effet. En 1978, l’Etat du Cameroun décida d’exproprier tous les occupants de cette zone. La décision de leur céder les parcelles occupées sur le site de Makèpe-Missoke avait été prise, le reste des terres (Makèpe 2 et 3) faisant désormais partie du titre foncier N° 16274, délivré à la Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux ‘MAETUR). Très vite et à la faveur de la pression urbaine engendrée par le développement des logements sociaux au nord-est, les enquêtes effectuées en 2019 ont révélé que la population du quartier s’est fortement recomposée. Les groupes ethniques allogènes étaient devenus majoritaires (93,5%), dont 78,5% pour les ressortissants de l’Ouest du Cameroun. La forte partition du quartier en 24 blocs sur une base quasi identitaire révèle non seulement l’étendue du quartier, mais aussi la pression migratoire dont il a été l’objet.

Aujourd’hui, le quartier est l’illustration des caractéristiques sociodémographiques et économiques de la ville de Douala. Il représente à l’origine une zone humide d’une superficie d’environ 36 ha ayant servi de carrière de sable. En 1990, le site a été reconverti en décharge publique, puis exploité par la société HYSACAM comme décharge municipale jusqu’en 2002 (J. M Olinga Olinga, 2021, p. 111). La construction en 2009 d’une route bitumée a contribué à l’accélération du développement de ce quartier précaire. D’après le 3è RGPH (2005), sa population est évaluée à 27.508 habitants regroupés dans 6.494 ménages.

Du point de vue sanitaire et écologique, l’état du site est préoccupant, notamment en termes de qualité des eaux de surface. La partie qui suit permet de réaliser un diagnostic de l’état sanitaire et écologique du site.

2.2. Etat des lieux des eaux de surface du site de Makèpe-Missoke

2.2.1. Caractéristiques physicochimiques

2.2.1.1. Variations spatiales de la température, de la turbidité, des MES et de la couleur

La température de l’eau mesurée dans les différentes stations est relativement élevée et varie peu, avec des valeurs comprises entre 27,5°C (S1) et 29,5°C (S2, S7) (Graphique n°1), pour une amplitude thermique de 2°C et une moyenne de 28,64 ± 0,80°C. Ces valeurs de température sont étroitement liées à la température ambiante relativement élevée dans la ville de Douala. Des profils de variation de la turbidité, des MES et de la couleur sont relativement superposables et présentent des valeurs qui sont comprises entre 9 et 58 FTU, entre 4 et 77 mg/L et entre 36 et 393 Pt-Co respectivement. Les pics notés au niveau du lac (S3) pour ces trois paramètres indiquent la forte concentration de matières organiques et inorganiques d’une part et, d’autre part, la forte prolifération du phytoplancton de ce faciès lentique qui est à l’origine de la forte coloration des eaux.

En effet, ce lac constitue le réceptacle majeur des particules transportées sous forme de MES issues de la concentration des matériaux sur les versants du bassin du Tongo Bassa provenant d'effluents industriels ou d'eaux usées, mais aussi des divers déchets domestiques de nature variée provenant des ménages installés dans son voisinage immédiat.

Graphique n°1 : Variations spatiales des valeurs de la température, du pH, des MES et de la couleur mesurées dans les sept stations du bassin versant du lac de Makèpè-Missokè

Source : Enquêtes de terrain, juillet 2019

2.2.1.2. Variations spatiales de la conductivité, des TDS, du pH, de l’oxygène dissous et de la DBO5

Dans l’ensemble des stations, les valeurs de la conductivité électrique et des TDS sont très élevées et présentent des allures de variation presque similaires. Ces valeurs fluctuent entre 175,3 et 188,2 µS/cm avec une moyenne de 181,04 ± 3,88 µS/cm pour la conductivité, et entre 84 et 86,2 mg/L avec une moyenne de 85,44 ± 0,85 mg/L pour les TDS (Graphique n°2 A). Ces fortes valeurs illustrent une forte minéralisation des eaux résultant essentiellement des apports quotidiens de matières exogènes d’origine anthropique.

Globalement, les eaux présentent des pH légèrement basiques avec des valeurs qui oscillent entre 7,58 (S4, S6) et 7,80 (S3) pour une moyenne de 7,65 ± 0,09 UC (Figure 2 B). Cette légère basicité des eaux s’expliquerait par les apports anthropiques de déchets solides et eaux usées d’origine alcaline dans le bassin. Les eaux sont faiblement oxygénées, avec des taux de saturation < 50 % qui oscillent autour d’une moyenne de 44,39 ± 3,39 % (Figure 2 C). Cet état d’hypoxie traduirait la très forte activité microbienne qui utilise l’essentiel de l’oxygène pour la matière organique en surcharge dans ce hydrosystème. Ceci se traduit d’ailleurs par les valeurs de la DBO5 (>5 mg/L) notées dans l’ensemble des stations, avec le pic (75 mg/L) noté au niveau du lac (Graphique n°2 D).

Graphique n°2 : Variations spatiales des valeurs de la conductivité, des TDS, du pH, de l’oxygène dissous et de la DBO5 mesurées dans les sept stations du bassin versant du lac de Makèpè-Missokè

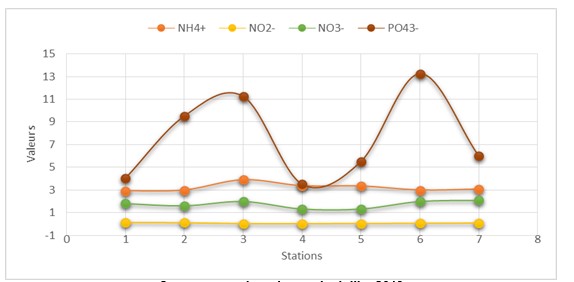

2.2.1.3.Variations spatiales de la teneur de l’eau en ions NH4+, NO2-, NO3- et PO43-

Dans le bassin du lac de Makèpè-Missokè, les teneurs en azote ammoniacal (NH4+) sont relativement élevées et oscillent dans l’intervalle 2,9 - 3,9 mg/L avec une moyenne de 3,22 ± 0,35 mg/L. L’évolution des concentrations de nitrites dans les stations étudiées montre des valeurs qui varient de 0,009 à 0,152 mg/L. Les stations S1 et S2 se distinguent avec des teneurs beaucoup plus élevées. Les teneurs en nitrates et en orthophosphates sont également élevées dans ces eaux et sont comprises entre 1,3 et 2,1 mg/L et entre 3,5 et 13,25 mg/L respectivement (Graphique n°3).

Graphique n°3 : Variations spatiales des teneurs de l’eau en ions NH4+, NO2-, NO3- et PO43-mesurées dans le sept stations du bassin versant du lac de Makèpè-Missokè

Source : Enquêtes de terrain, juillet 2019

Les fortes teneurs de l’eau en azote minérale (NH4+, NO2-, NO3) et en orthophosphates (PO43-) au niveau du bassin du lac de Makèpè-Missokè pourrait être liées aux apports de rejets urbains, aux eaux usées domestiques et industrielles et à la minéralisation de la masse critique de matière organique déversée soit directement dans le cours d’eau, ou simplement charriée par les eaux pluviales et de ruissellement. Une autre source considérable de ces apports serait les divers détergents et produits de blanchisserie utilisés dans les différents espaces aménagés dans ce bassin versant pour la lessive et le recyclage du textile (Planche photographique n°1).

Planche photographique n°1 : premier bassin de blanchisserie du linge à Makèpè-Missokè

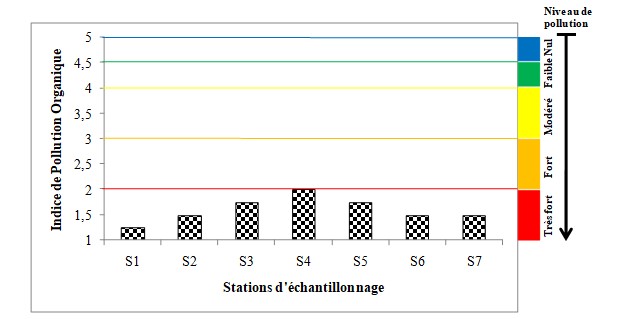

2.2.1.4. Variation spatiale de l’Indice de Pollution Organique (IPO)

Dans toutes les stations étudiées, les valeurs de l’IPO sont faibles et oscillent entre 1,25 et 2 (Graphique n°4), pour une moyenne de 1,61 ± 0,24, indiquant une pollution organique très forte dans l’ensemble des stations.

Graphique n°4 : Variations spatiales de l’Indice de Pollution Organique (IPO) dans le bassin versant du lac de Makèpè-Missokè

Source : Enquêtes de terrain, juillet 2019

Cet indice traduit la très mauvaise qualité de l’état général des eaux de ce bassin, qualité relevant de la dégradation permanente de l’environnement par les populations résidentes dont les procédés d’élimination des déchets issus des zones rurales sont très souvent transposés en milieu urbain. Les apports diffus et permanent de déchets et effluents domestiques sont déversés dans les eaux. En effet, dans le bassin du lac de Makèpè-Missokè, cette situation est d’abord favorisée par l’insuffisance de l’offre de service d’HYSACAM[1] que l’on peut aisément comprendre, compte tenu des difficultés d’accès au quartier. Ensuite, les pratiques des populations dont le cadre de vie est parfois le réceptacle des déchets de toute nature constituent la seconde raison. A titre d’exemple, les ordures ménagères sont déversées dans le voisinage immédiat des lieux de résidence, dans les espaces plantés, souvent en bordure et dans les cours d’eau (Planche photographique n°2).

Planche photographique n°2: Prolifération des décharges d’ordures

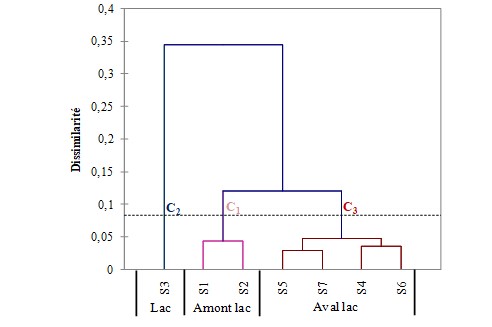

2.2.2. Typologie abiotique des différentes stations d’étude

La typologie abiotique des différentes stations d’échantillonnage réalisée par l’Analyse de Classification Hiérarchique (ACH) sur la base de l’ensemble des paramètres physicochimiques mesurés, a permis de distinguer trois classes de stations (Graphique n°5). La classe 1 (C1) qui regroupe les stations S1 et S2 situées en amont du lac, la classe 2 (C2) constituée de la station S3 localisée dans le lac et la classe 3 (C3) qui comprend les stations S4, S5, S6 et S7 situées en aval du lac. Cette typologie qui isole la station S3 montre bien que pour l’essentiel des paramètres étudiés, la pollution est bien plus accentuée dans le lac. Les phénomènes de sédimentation, de piégeage des ions et surtout de phytoépuration qui s’y déroulent contribuent à réduire la charge polluante dans les stations situées en aval.

Graphique n°5 : Typologie abiotique des différentes stations d’échantillonnage de la zone d’étude, réalisée sur la base de l’ensemble des paramètres physicochimiques mesurés

Source : Enquêtes de terrain, juillet 2019

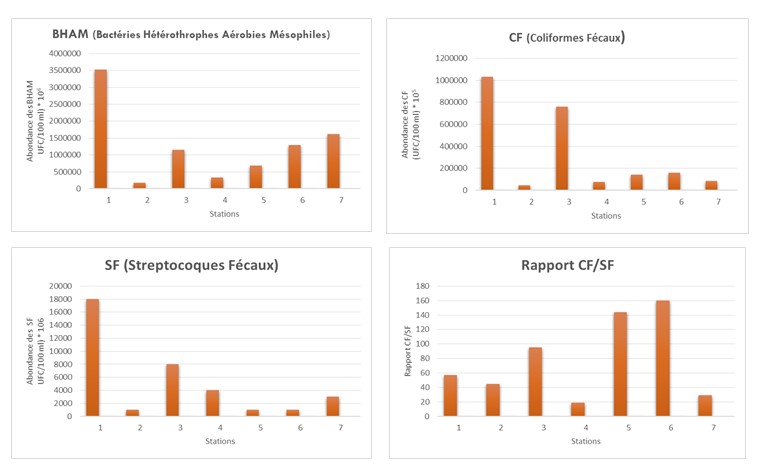

2.2.3. Concentrations de germes bactériens dans les eaux étudiées

Dans l’ensemble des stations étudiées, les trois groupes de bactéries bioindicatrices de pollution fécale ont été isolés avec des abondances significatives (Graphique n°6).

Graphique n°6 : Variations spatiales des concentrations de groupes de bactéries indicatrices de pollution fécale et du rapport CF/SF dans les sept statons du bassin versant du lac de Makèpè-Missokè

Les Bactéries Hétérotrophes Aérobies Mésophiles (BHAM) présentent des abondances comprises entre 0,17x106 et 3,52x106 UFC/100ml, tandis que les abondances cellulaires des Coliformes Fécaux (CF) oscillent entre 0,45x105 et 10,32x105 UFC/100ml. Pour ce qui est des Streptocoques Fécaux (SF), le nombre de cellules isolées dans les différentes stations varie de 0,1x104 à 1,8x104 UFC/100ml. Le rapport CF/SF présente des valeurs largement > à 4 dans l’ensemble des stations et indique que la contamination bactérienne (et par conséquent microbiologique) des eaux de ce bassin est exclusivement d'origine humaine.

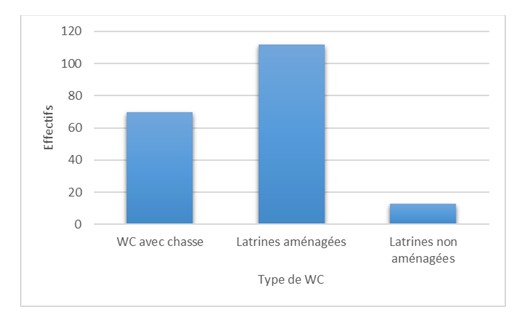

En effet, compte tenu du fait que la zone humide de Makèpè-Missokè est une zone à habitats spontanés avec des systèmes d’assainissement absents ou précaires (fosses septiques plus ou moins étanches, latrines à fond perdu, sur pilotis ou à canon débouchant dans le cours d’eau), l’essentiel des matières fécales déversées dans ce bassin versant se retrouve dans le milieu aquatique. S’agissant de ce cas particulier des déchets fécaux, l’enquête permet de mettre en exergue la question de l’élimination de cette catégorie de déchets qui est traitée avec beaucoup de légèreté, tout en tenant compte du nombre de ménages usant de latrines dites archaïques ou traditionnelles (latrine améliorées et peu améliorées), 64,10% en l’occurrence (Graphique n°7). L’usage quasi généralisé des latrines peu améliorées est devenu systématique dans les quartiers précaires et densément peuplés qui constituent des centres majeurs de prolifération des maladies hydriques, telles que les diarrhées, la typhoïde, le choléra tout comme le paludisme et les maladies de la peau.

Graphique n°7 : Prédominance de latrines peu améliorées dans le quartier Missoke

Source : enquêtes de terrain, juillet 2019

Ces latrines peu améliorées sont très souvent aménagées en matériaux provisoires directement sur le plan d’eau. Pour d’autres, l’aménagement est effectué en matériaux définitifs, mais cet aménagement est souvent accompagné d’un dispositif de siphonage et d’évacuation du contenu des fausses vers les cours d’eau (Planche photographique n°3).

Planche photographique n°3 : Stratégies multiples d’évacuation des eaux usées, boues et matière fécale

2.3. Les conséquences sur la santé des populations de Makèpe-Missoke

2.3.1. Difficultés d’accès et de drainage, facteurs de prédisposition

La croissance permanente de la population dans les grandes villes comme Douala, se traduit par une demande croissante du sol pour le logement et l’installation de toutes sortes d’activités. Le foncier urbain représente alors un enjeu crucial qui donne lieu à des stratégies diversifiées d’appropriation des citadins qui revendiquent le droit à la ville. L’espace urbain apparaît ainsi comme l’enjeu de stratégies complexes ayant d’une part une dimension conservatoire (les stratégies multiformes de sauvegarde par les autochtones), et d’autre part, une dimension conquérante, la diversification des stratégies et logiques d’appropriation des allochtones. Cet espace fait alors l’objet de fortes convoitises, toutes concurrentes et divergentes quant aux fonctions, usages et formes d’appropriation.

Ces logiques guident ainsi les modes d’appropriation, mais surtout le choix des sites qui, d’une part, conduit à la généralisation de l’implantation sur des sites insalubres. En effet, entre surface planes et reliefs accidentés à Missoke, la « préférence » des populations va plutôt dans le sens des versants et bas-fonds marécageux. Ce choix des sites participe d’autre part, à la diversification des paysages autour des bâtiments d’habitation dont l’accès reste difficile, surtout en saison des pluies. Ici, la densification est maximale, les parcelles étroites, compactes et parfois difficiles d’accès, à cause d’un tissu qui commence à connaître des problèmes de drainage dans la mesure où les voies et le drainage sont rudimentaires voire inexistants.

2.3.2. Les indicateurs sociaux dits indirects, facteurs aggravants

L’accès à l’eau potable est un élément fondamental pour être en bonne santé. Il peut être défini en fonction du « pourcentage de population qui dispose d’un accès raisonnable en eau potable ». Une eau impropre est le vecteur de maladies diverses, comme le choléra, la dysenterie, la malaria. L’enquête par sondage menée révèle que 53,85 % des ménages enquêtés n’ont pas accès à l’eau potable (réseau CAMWATER[2]), ce qui justifie l’usage d’autres sources d’approvisionnement que sont les forages dont la qualité de l’eau peut faire l’objet d’autres formes de remise en question ; des puits qui n’offrent aucune sécurité sanitaire, compte tenu de leur profondeur (dans un contexte où la nappe affleure), du site sur lequel ils sont creusés (sol hydromorphe et donc en permanence inondé), de la pollution ambiante mais aussi de la configuration du bâti au voisinage immédiat des latrines, enfin, des cours d’eau qui ne garantissent pas toujours la qualité de l’eau consommée.

De plus, cette situation est aussi favorisée par l’insuffisance de l’offre de service d’HYSACAM. Dans les quartiers précaires comme Missoke, le taux d’enlèvement des ordures ménagères est très faible en raison des difficultés d’accès (43% des ménages ne sont pas intégrés dans le système de collecte des ordures ménagères), mais aussi parce que des stratégies alternatives d’élimination des déchets par les populations se multiplient (déversement dans les cours d’eau, incinération, création des décharges à ciel ouvert). Le même constat est fait sur le contenu fécal des latrines qui est vidé à l’occasion d’averses violentes et emporté par les eaux de ruissellement (Planche photographique 3). Finalement, le quartier, espace de vie se transforme en un vaste dépotoir de tous les déchets issus de l’ensemble des fonctionnalités urbaines. C’est sans doute ce qui explique le caractère permanent de certaines affections qui tendent à devenir endémiques, comme on le voit avec le paludisme, la typhoïde, les dermatoses, les maladies diarrhéiques, et, à l’occasion, les épidémies de choléra.

2.3.3. Systèmes hôte-parasite-environnement à la base des risques sanitaires à Makèpe-Missoke

L’étude des relations entre les hôtes et les parasites est un point d’intérêt central en biologie évolutive donc indispensable pour comprendre la dynamique des maladies infectieuses (A. A. Vazquez Perera, 2015, p.11). Aucune relation hôte-parasite ne peut être séparée des changements naturels ou anthropiques de l’environnement. Plusieurs espèces de parasites sont utilisées comme bioindicateurs des impacts dans les écosystèmes (V. Vidal Martínez et al., 2010, p.45). Les parasitoses liées à l’eau font partir des modèles les plus intéressants dans les systèmes hôte-parasite-environnement. Un des groupes de parasitoses les plus importants est celui des parasitoses tropicales, qui affectent profondément les pays en voie de développement. Parmi ces maladies dont quelques-unes ont été considérées comme prioritaires au niveau mondial, certaines sont très présentes dans le quartier. C'est le cas du paludisme (populations logeant dans 55%), parasitose la plus présente à Missoke, des helminthiases, de la typhoïde (7,7%), du choléra (4,3%), de la schistosomiase (3,2%), ces deux derniers cas revenant très souvent sous forme d’épidémies. Les parasitoses sont des maladies qui affectent plus souvent les populations humaines dans les pays pauvres, et pour lesquelles il est urgent d'approfondir la connaissance de leur épidémiologie. Beaucoup de ces parasitoses dont souffrent les populations de Missoke sont causées par un parasite Digène (Plathelminthe, Trématode) très présent dans les eaux du quartier, et qui utilise un mollusque aquatique comme hôte intermédiaire dans son cycle de vie. L’inventaire de la dynamique d’abondance des macro invertébrés benthiques effectué dans les 7 stations étudiées permet de dénombrer 31 taxons de macro invertébrés répartis dans 3 embranchements (Arthropodes, Mollusques et Annélides), 4 classes (Insectes, Gastéropodes et Achètes, Oligochètes), 10 ordres et 25 familles. Les Arthropodes sont les plus diversifiés avec une seule classe, 5 ordres, 17 familles et 20 morphotypes (soit 64,52 % des taxons). Ils sont suivis par les Annélides qui comptent 2 classes, 3 ordres, 4 familles et 6 morphotypes, puis les Mollusques représentés uniquement par la classe des Gastéropodes qui compte 2 ordres, 4 familles et 5 espèces. L’abondance de Mollusques (Planorbidae, Lymnaeidae et Physidae), hôtes intermédiaires de Trématodes et de Schistosomes sur ce site, constituent un risque potentiel d’émergence des helminthiases (Bilharziose, Oxyurose, Ascaridiose, Trichocéphalose, Ankylostomose, strongyloïdose, Tæniases, etc.) dans cette zone. Par ailleurs, la forte abondance des bactéries bioindicatrices de pollution fécale constitue un véritable facteur de risque d’exposition des populations riveraines, non seulement à une large gamme de maladies hydriques d’origine bactérienne (diarrhée, fièvre typhoïde, Choléra, etc.), mais aussi aux autres maladies gastroentériques d’origine parasitaires (amibiase, giardiose, balantdiose, vers intestinaux, etc.) et aux mycoses cutanées.

[1]Hygiène et Salubrité du Cam qui est la société en charge du ramassage des ordures ménagères sur l’étendue du territoire national.

[2]La CAMWATER ou camerounaise des eaux est l’entreprise en charge de la distribution de l’eau potable dans les ménages au Cameroun.

Conclusion

Conclusion

Le site de Makèpè-Missokè présente une forte urbanisation anarchique qui se caractérise par la précarité du bâti construit en matériaux majoritairement provisoire. Il subsiste de graves problèmes d’assainissement et de drainage des eaux sur un site résiduel développé sur une ancienne décharge. De plus, les difficultés d’accès aux services de base comme l’adduction en eau potable, la gestion approximative des déchets divers font de ce quartier une zone polyvalente en raison de l’importance des fonctions qu’il est contraint d’assurer. C’est en effet à la fois un espace de vie, de travail, mais surtout un dépotoir des déchets divers issus de la fonctionnalité non seulement du quartier, mais aussi du reste de la ville. La mauvaise qualité physicochimique des eaux observée sur les sept stations retenues dans le bassin versant du lac permet de corroborer ces observations. Par ailleurs, la forte abondance des bactéries bioindicatrices de pollution fécale dans le site de Makèpè-Missokè constitue un véritable facteur de risques d’exposition des populations riveraines non seulement à une large gamme de maladies hydriques d’origine bactérienne (diarrhée, fièvre typhoïde, Choléra, etc.), mais aussi aux autres maladies gastroentériques d’origine parasitaires (amibiase, giardiose, balantdiose, vers intestinaux, etc.) et aux mycoses cutanées.

Aussi, les fortes abondances de Mollusques (Planorbidae, Lymnaeidae et Physidae) hôtes intermédiaires de Trématodes et de Schistosomes dans ce site, constituent-elles un risque potentiel d’émergence des helminthiases (Bilharziose, Oxyurose, Ascaridiose, Trichocéphalose, Ankylostomose, strongyloïdose, Tæniases, etc.) dans cette zone dont les caractéristiques sont dans l’ensemble proches de celles observées dans d’autres contextes.

Références

Références bibliographiques

ANTONIO A. Vazquez Perera (2015) Interaction hôte – parasite en contexte insulaire : relations entre Fasciola hepatica (Trematoda) et les mollusques Galba cubensis et Pseudosuccinea columella (Gastropoda) sur l’île de Cuba. Thèse de Doctorat en Parasitologie, Université Montpellier, 291 p.

ASSAKO ASSAKO René Joly, (2004) « Problématique de l’estimation de la qualité de vie dans un front d’urbanisation en Afrique : le cas du Bois des Singes à Douala (Cameroun) ».In Actes de Colloque La qualité de vie au quotidien : cadre de vie et travail, tenu à Marseille (France), les 8, 9 et 10 juillet 2002.

AZIZ Assaad (2014) Pollution anthropique de cours d’eau : caractérisation spatio-temporelle et estimation des flux. Thèse de Doctorat en Génie des Procédés pour l'Énergie et l'Environnement. Université de Lorraine, 227 p.

BEAUGER Aude (2008) Bio-évaluation de la qualité de l'eau : établissement d'un protocole d’échantillonnage simplifié, basé sur la collecte des macro invertébrés benthiques sur les seuils des rivières à charge de fond graveleuse. Thèse de Doctorat en écologie, Université Blaise Pascal, 240 p.

DANGBE Ezekiel (2019) Impact des variations environnementales sur la transmission des maladies infectieuses: cas du choléra et du paludisme. Thèse de Doctorat en Biologie, Université de Ngaoundéré, 263 p.

KOJI Ernest (2018) Dynamique de populations de Vibrio spp. (Vibrionaceae) associés à quelques invertébrés de deux bassins hydrographiques. Thèse de Doctorat en Biologie, Université de Yaoundé 1, 263 p.

NSEGBE Antoine de Padoue (2019). « Vulnérabilité sanitaire dans les espaces urbains défavorisés et à forte croissance à Douala (Cameroun): analyse des conditions d’exposition et de développement du choléra dans les quartiers de l’arrondissement de Douala 4ème » in ηká’ Lumière, Revue interdisciplinaire de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Dschang, N°20, PP. 47-70

OLINGA OLINGA Joseph Magloire (2021) Renforcer la résilience urbaine par une approche intégrée de gestion du risque d’inondation : cas du bassin versant du Tongo Bassa (Cameroun), Thèse de Doctorat en Géographie urbaine, Université de Douala, 341 p.

TCHAKONTE Siméon, Ajeagah Gidéon, Camara Adama Idrissa, Diomande Dramane., Nyamsi Tchato Nectaire Lié and Ngassam Pierre (2015) « Impact of urbanization on aquatic insect assemblages in the coastal zone of Cameroon: the use of biotraits and indicator taxa to assess environmental pollution » Hydrobiologia, 755:123 -144

VIDAL-MARTINEZ Victor, Pech Daniel, Sures, Bernard, Purucher Thomas. and Paulin Robert. (2010) « Can parasites really reveal environmental impact? » Trends Parasitology, 26, 44 - 51.

Downloads

Publié

Comment citer

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=187

Numéro

Rubrique

Qui sommes-nous ?

Licence

Copyright (c) 2023 NSEGBE Antoine de Padoue