14 |Exode rural et risques de profusion des maladies sexuellement transmissibles en milieu Bedjonde dans le bassin du Mandoul au Tchad

Rural exodus and the risk of sexually transmitted diseases in the Bedjonde community in Mandoul basin IN Chad

Mots-clés:

Bédjonde| revenus| migration| pauvreté| santé| maladies sexuellement transmissibles|Résumé

Les bédjonde sont une petite communauté villageoise confrontée à de faibles rendements agricoles sur des sols de qualité médiocre. Les productions agricoles ne permettent plus de prendre en charge ladite communauté et de gagner des revenus. En plus de cela, les éleveurs, protégés par des nantis et les autorités administratives dévastent les champs des paysans sans être inquiets. D’où l’appauvrissement permanent de la population, particulièrement les jeunes qui, pour subvenir à leurs besoins émigrent dans les zones urbaines, notamment à N’Djamena. La promiscuité aidant, ils ont des rapports avec des multiples partenaires. L’objectif de cette étude est d’explorer les raisons de leur exode et d’expliquer les risques qu’ils courent par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. Sept villages sur douze que compte le milieu d’étude ont été choisis. Cent trente-huit migrants ont été échantillonnés à Bédjondo dont quatre-vingt-onze d’entre eux ont été retenus pour les enquêtes. Cent-une personnes ont été échantillonnées à N’Djamena parmi lesquelles, soixante ont été retenues pour l’enquête. Ces derniers appartiennent tous aux sept villages retenus pour l’étude. Les résultats de l’étude indiquent que, les maladies sexuellement transmissibles pourraient se propager par deux voies. Pour les mariés, tout comme les célibataires qui développeraient des relations avec des partenaires fixes, le risque de la propagation de la maladie pourrait être restreinte et intrafamiliales. Par contre, ceux qui sont mariés et qui mènent des activités extraconjugales avec des multiples partenaires, le risque de la propagation des MST pourrait se développer de manière irréfutable dans le milieu de retour.

Introduction

L'exode rural est appréhendé de manière restreinte, large ou stricte. Large, il fait référence à un dépeuplement des campagnes ; restreinte, il correspond à un dépeuplement des campagnes au profit des villes (L. Thomsin, 1947, p.12). Au sens strict, il explique un départ en masse qui, le plus souvent désigne la migration des ruraux vers les villes, dès lors que celui-ci est relativement importante et continue (A. Watterman, 2016, p.15). La pratique de l’exode rural est ancienne et était menée autrefois essentiellement par les hommes, juste pour la recherche des revenus (E. Piquet, 2013, p.9). Observé tout au long de l’histoire de l’humanité, il se déroule aujourd’hui encore à l’échelle planétaire avec les intensités et selon des modalités qui, chaque fois sont diverses (J. Fairbaim et L. Gustafson, 2006, p.39). Il concerne beaucoup plus, les pays en développement où les campagnes alimentent une importante migration vers la ville. Les logiques de migration sont multiples et intégrées (pauvreté, chômage, désir d’acquérir des biens de consommation, etc.), mais les raisons économiques restent partout ailleurs, le principal mobile, impulsé par la pauvreté en milieu rural (M-N. Randriamiharisoa, 2014, p. 24). En Afrique subsaharienne, la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté est passée de 179,6 millions en 1980 à 201,2 en 1990, à 218,6 en 1993 et en 1998 à 291 millions (PNUD, 2018). En 2000, on estimait qu’une personne sur deux dans cette partie du continent vivait en-dessous du seuil de pauvreté (H. Mwanza et K. Kabata, 2002, p.2).

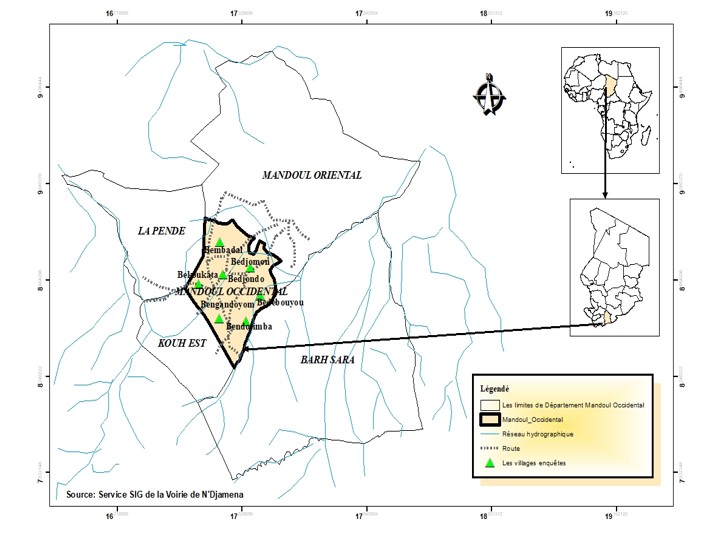

Au Tchad et plus précisément à Bendjondo dans le bassin du Mandoul, l’indice de la pauvreté y est largement supérieure à la moyenne nationale (70,9%) ; jusqu’en 2011, il était classée parmi les zones les plus pauvres du Tchad, avec un taux de 69,3% (GRAMPTC, 2011, p.6 ; PNUD, 2012, p.3). Il est situé entre 8°45 et 11°20 de latitude nord, et 10°10 et 10°40 longitude est, et est, à environ 600 km au sud-est de la capitale. D’une superficie de 1409 km2, il appartient au domaine tropical humide avec une pluviométrie moyenne annuelle, variant entre 1000 à 1200 mm (Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie, 2018). Il est limitée au nord par le Département du Mandoul oriental, à l’est par le Départent du Bahr Sarah, au sud par celui du Kouh et de la Pendé à l’ouest (Carte n°1). L’agriculture se pratique sur des sols pauvres aux rendements très précaires. La seule culture de rente qui est le coton, subit des méfaits de la crise financière où les coton-culteurs n’espèrent plus sur les revenus. Cependant, depuis l’exploitation pétrolière dans la région déjà depuis plus de vingt ans, les paysans se trouvent expropriés de leurs champs et de leurs forêts au détriment des champs pétroliers. En plus de cela, viennent s’ajouter les conflits agriculteurs-éleveurs où le paysan bédjonde, sans défense, se trouve d’année en année dépourvue de ses maigres récoltes (V. Motode-Madji, 2012, p.58).

Face à ces difficultés, les jeunes bédjonde abandonnent leur village en raison de la précarité de la vie. Ils espèrent réussir économiquement en ville et profiter des effets de la modernité. Ceci crée deux quotients, à savoir le facteur attractif (pull factor), qui caractérise le lieu d’accueil (N’Djamena) et le facteur répulsif (push factor), la zone de départ (Bedjondo). A N’Djamena, les migrants, faute de moyens de survie et par solidarité, développent un style de vie très contigu. La promiscuité dans laquelle vivent ces migrants à N’Djamena n’est qu’un mode de vie particulier. Ils sont nombreux à se partager les mêmes logements, tout sexe confondu. Ceci laisse présager des risques dont celui de la santé et plus précisément les risques de profusion des maladies sexuellement transmissibles. Comme dirait J-P. Olivier de Sardan, (2003, p.14), et E. Piquet, (2013, p.5), les maladies sexuellement transmissibles sont soit une pathologie d’importation et les migrants en sont les porteurs, soit une pathologie d’adaptation et les migrants sont la proie dans un environnement contraignant. De prime à bord, l’on est en mesure de se demander, si les migrants bédjonde ne seraient pas vulnérables aux maladies sexuellement transmissibles? La présente étude a pour objectif d’identifier les raisons de la migration des bédjonde et d’expliquer les risques qu’en courent ces migrants par rapport aux maladies sexuellement transmissibles.

Carte n°1: Localisation de la zone d’étude

Méthodologie

1. Données et méthode

1.1. Données

Pour mener cette étude, deux techniques de recueil des données ont été combinées. Il s’agit de la recherche documentaire et les enquêtes par questionnaire. La recherche documentaire s’est appesantie sur la consultation de certains travaux de recherche et d’ouvrages traitant de la problématique de l’exode rural et des maladies transmissibles. Ces données nous ont permis de cerner que l’exode rural est un facteur important de la profusion des maladies sexuellement transmissibles. Ces documents ont été consultés au sein des bibliothèques et de certains moteurs de recherches en ligne.

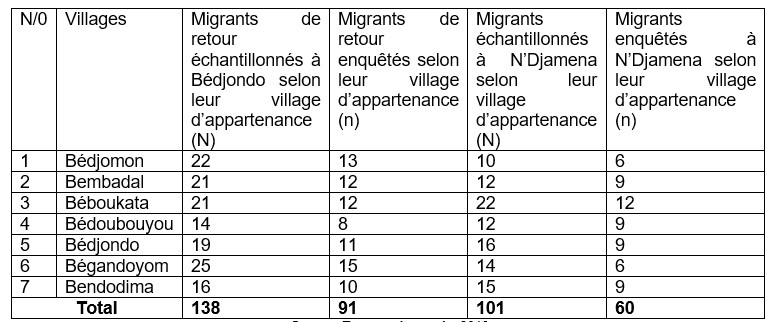

Dans la zone de départ, sept villages sur les douze que compte le milieu d’étude, soit 58,33% ont été retenus. Ces choix ont été opérés en fonction de la taille de ces villages et en fonction de l’ancienneté de leur existence (Tableau n°1). Le neuvième arrondissement municipal de la ville de N’Djamena, supposés être le bastion des migrants des sept villages de Bédjondo a été retenu pour l’enquête. Trois quartiers (Ambata, Gassi et Atrone) sur les onze que compte le 9ème arrondissement municipal de la ville de N’Djamena ont été retenus par l’enquête.

1.1.1. Enquête par questionnaire

L’investigation sur le terrain s’est traduite par les entretiens et l’enquête par questionnaire. Les informations recueillies sont à la fois qualitatives et quantitatives. L’enquête s’est fondée sur l’échantillonnage probabiliste simple, associé à un sondage stratifié à deux niveaux en raison des deux sites. Le sondage ou le tirage systématique faisant partie de l’échantillonnage aléatoire est retenu pour la circonstance. Ce sondage a permis de tirer à intervalles réguliers de longueur K=N/n. N, tiré au hasard, représente la population des migrants échantillonnés (à N’Djaména et à Bédjondo). Au total, 249 migrants ressortissants des sept (7) villages, ont été échantillonnés dont 138 à N’Djamena et 101 à Bdjondo. Sur les 249 échantillonnés, l’enquête a touché au total 151 personnes dont 91 migrants de retour à Bedjondo et 60 migrants, vivant à N’Djamena, soit 63,17% (Tableau n°1). Il faut préciser que les enquêtes n’ont concernés que les ressortissants des sept villages ; qu’ils soient à N’Djamena ou à Bédjondo. Ce choix a été fait dans l’optique de bien cerner les raisons de départ et les risques liés à la migration.

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés par village au niveau de Bédjondo et à N’Djamena

Source: Travaux de terrain, 2016

A part les questionnaires, des entretiens ont été effectués avec dix focus groups dont six (6) à Bédjondo (milieu de départ) et quatre (4) à N’Djaména (milieu d’accueil). A Bédjondo, les focus groups étaient constitués des personnes ressources des villages retenus, les anciens migrants dont l’âge varie entre 25 et 40 ans, tout sexe confondu. Chaque focus group était constitué de 10 à 15 personnes selon la disponibilité de chacun et selon les villages. L’objectif était de recueillir les informations sur les bienfaits et les conséquences de la migration. Ceux organisés à N’Djamena ont concerné les jeunes (filles et garçons) en activité dont l’âge variait entre 18 à 25 ans. Le nombre des participants variait entre six (6) et dix (10) personnes. Quarante-cinq (45) logements des migrants dans les trois quartiers retenus ont fait l’objet de notre visite, ceci dans l’objectif de recenser le nombre des migrants par chambre, selon le sexe, afin de décrire leur style de vie et d’analyser les risques liés à leur promiscuité.

Une descente dans les centres de santé de la région nous ont permis d’avoir des entretiens directs avec six (6) agents de santé dans deux (2) différents hôpitaux de Bédjondo, puis avec le médecin chef de l’hôpital central, tous travaillant dans le service d’infectiologie. L’objectif de ces entretiens était de s’informer sur la méthode de contamination des maladies sexuellement transmissibles, du nombre de ceux qui étaient exposés à cette contamination et enfin de savoir comment ces maladies se propagent. Les agents de santé nous ont aidés à poser des questions aux patients infectés. Ces questions concernaient leur parcours et de celui de leur partenaire ; cela pour permettre de vérifier si les infectés sont des migrants de retour, leur partenaire ou les deux.

1.2. Méthode de traitement des données d’enquête

La restitution des résultats a été faite à l’aide des logiciels Word pour le traitement du texte. Le logiciel SPSS a permis de codifier les données recueillies sur le terrain afin de générer des tableaux et des graphiques à l’aide d’Excel. Quant aux données qualitatives, les questions posées lors de différents groupes ont été codifiés. La régularité de cette codification a été testée dans les différents focus groups. Les traitements ont été effectués par le logiciel ATLAS.ti. Ce qui a formé la base de notre analyse qualitative.

Résultats

2. Résultats

2.1. Une migration effectuée pour des raisons diverses

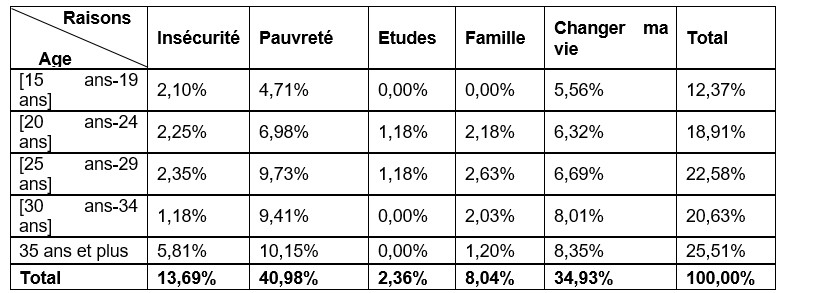

Du départ, la migration est entreprise par les différents candidats comme une stratégie de diminution des risques liés à la survie. Dans ce cas de figure, ils espèrent que la migration est un moyen vital pour venir à bout leurs problèmes. Ces problèmes sont variés et se concentrent sur cinq points comme consignés sur le tableau n°2.

Tableau n°2: Répartition des migrants selon les tranches d’âge et selon leur raison

Source: Travaux de terrain, avril 2017

Les raisons du départ des bédjonde de leur village pour la ville sont nombreuses et se concentrent sur cinq grands points dont la pauvreté (près de 41%), les vœux de changer de vie pour près de 35%, l’insécurité provoquée par les conflits agriculteurs-éleveurs (13,69%), les études (2,36%) et l’incitation des parents à la migration (8,04%). De plus près, leurs raisons ne se ressemblent pas, mais divergent selon les tranches d’âge. Dans le tableau n°2, c’est la pauvreté qui est le premier facteur qui exhorte à la migration. Cette raison émane beaucoup plus des jeunes âgés de 25 ans et plus. Quelques rares migrants (2,36%), âgés entre 20 et 29 ans évoquent les raisons d’étude. La deuxième raison émise par les migrants, est le vœu de changer de vie (34,93%). La troisième raison est l’insécurité due aux conflits agriculteurs-éleveurs qui gangrènent les campagnes de Bédjond. Cette chaîne de difficultés conduit les jeunes bédjondes au désespoir, au point qu’ils n’espèrent trouver la solution aux problèmes de leur vie qu’en ville, précisément dans la capitale (N’Djamena).

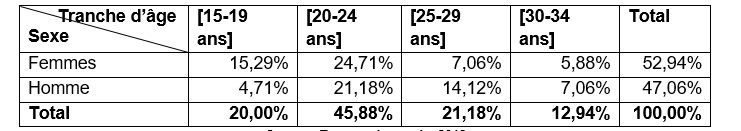

2.2. Une dominance de la candidature de la jeunesse féminine à l’exode rural

La décision de migrer des bédjonde varie avec l’âge et selon le sexe. Quel que soit le sexe, quatre tranches d’âge ont été perçues chez les prétendants à l’exode rural. Elles se répartissent entre 15 et 34 ans. Au sein de ces âges, les aspirants de sexe féminin sont les plus importants avec un taux de 52,94% contre 47,06% pour le sexe masculin, comme le montre le tableau n°2.

Tableau n°3: Répartition des migrants selon le sexe et les tranches d’âge

Source : Travaux de terrain, 2018

Au regard des données inscrites dans le tableau n°3, l’exode rural est plus observé auprès de la gente féminine. Au sein de ces populations, il faut révéler la présence de mineurs sans repère familial qui pourraient représenter une population facilement influençable. En revanche, c’est à partir de 24 ans que les garçons migrent beaucoup vers la ville. A cette même tranche d’âge, les filles sont moins importantes dans la migration ; certaines sont déjà de retour et renoncent à repartir.

La photo n°1 montre les candidates à la migration depuis le départ. Leur décision de migrer est mitigée. Elle est souvent influencée par celles de leur fiancé ou de leur prétendant, de leurs parents ou de l’un d’eux. Parfois, c’est une décision prise par elles-mêmes en toute souveraineté sans le consentement de la famille. La décision du fiancé ou du prétendant prime sur celle des parents. Car la fille, pour échapper à l’emprise familiale, préfère suivre son fiancé en ville. Parmi nos répondantes, 18,45% sont venues en compagnie de leur conjoint à N’Djamena pour préserver leurs fiançailles. Pour ces dernières, le voyage est préparé de concert avec les fiancés. Certaines candidates à la migration (23,89%), déclarent être incitées par les parents à la migration. Pour cette catégorie des parents, la migration est le moyen par lequel, ils espèrent résoudre le problème de survivance. D’autres encore (32,56%), déclarent avoir quitté sans l’avis des parents, échappant ainsi au contrôle de ceux-ci.

Photo n°1: Des filles en attente de départ pour N’Djamena à Bédjondo

Cette photo n°1 représente des candidates à l’exode rural, prêtes à rejoindre la capitale N’Djamena pour atteindre le rêve du bonheur proposé par les politiques en milieu urbain.

Source: Cliché E. NDERKANZOUKOU, 2016

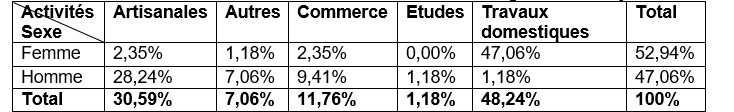

2.3. Une répartition sexuée des activités des migrants à N’Djamena

A N’Djamena, les migrants exercent dans le secteur informel, moyennant des salaires dérisoires, en dessous du SMIG (Salaire Minimal Interprofessionnel Garanti) qui est de 60 000 FCFA le mois, pour ceux qui sont employés comme domestiques. Ils déclarent que ledit salaire n’arrive pas à les prendre en charge. Ceci pourrait être une des raisons qui amène certaines migrantes à s’adonner à la prostitution. Les activités exercées par ces migrants se recensent dans la cordonnerie, les travaux domestiques, les petits commerces ambulants (la vente de cigarettes, de bonbons, de cola, etc.) comme le montre le tableau n°4.

Tableau n°4: Une division sexuée des tâches des migrants à N’Djamena

Source : Travaux de terrain, 2018

Cependant, comme le montre le tableau n°3, les filles sont plus représentées (près de 53%) que les hommes (47,06%) dans la répartition des activités exercées à N’Djamena. Les activités exercées par les migrants connaissent des disparités selon les sexes. Alors que les hommes se retrouvent beaucoup plus dans les activités artisanales du type libéral (28,34%), les femmes quant à elles s’intéressent aux activités domestiques (un peu plus de 47%).

2.4. Des migrants au style de vie précaire en ville

Les migrants habitent des quartiers périphériques. Leur concentration dans ces quartiers relève de deux phénomènes : le réseau de relation et le coût de loyer relativement moins cher par rapport à celui des quartiers du centre-ville (E. S. Nderkanzoukou., 2016, p. 65). Ils mènent un style de vie contigu où la promiscuité est un principe. Selon nos enquêtes, la promiscuité est présente dans les logements des migrants. La moyenne par chambre est d’au moins cinq personnes, tout sexe confondu. Dans plus de 25% des logements visités, on recense en moyenne deux à trois couples (époux et femmes) par chambre. Dans 15% des logements visités, quatre à huit filles se partagent la même chambre, sous le contrôle de deux à quatre garçons. Chacune d’entre-elles déclare n’avoir aucun partenaire fixe. Dans le même cadre, les résultats nous donnent plus de 11% de logements où six à neuf personnes en moyenne (filles et garçons) habitent la même chambre. Sur 15% des logements, 3 à 5 filles vivent ensembles avec en moyenne avec deux garçons et dans 20% des logements, le nombre de ceux qui habitent n’est pas connu avec exactitude. Par contre, dans 12% des logements visités, 3 à 5 garçons ou filles vivent ensemble.

Selon les informations reçues lors de nos entretiens, la saturation dans les différentes chambres relève de la solidarité des anciens migrants. Ces derniers jouent un grand rôle dans le processus d’insertion des nouveaux. Ils forment un réseau de sociabilité favorable à leur intégration. Aussi, les nouveaux qui arrivent adoptent le même style de vie. C’est ainsi que la population migrante bédjonde s’accroît et ceci, dans la promiscuité. C’est un réseau social entre le push factor (Bédjondo) et le full factor (N’Djamena).

2.5. Des migrants vulnérables aux maladies sexuellement transmissibles (MST)

Si les communautés rurales pensent qu’il y a des avantages liés à l’exode, il n’est pas exclu qu’il y ait autant de défis à relever. Ceux-ci sont les conséquences liées aux risques de la santé et spécifiquement ceux liés aux maladies sexuellement transmissibles (MST).

2.5.1. Une propagation des MST vue comme conséquence de la migration

A Bédjondo dans le milieu de départ, il résulte de nos entretiens dans les différents focus groups, que les maladies sexuellement transmissibles pourraient être entretenues par les migrants de retour dans leur village d’origine. Certains membres de différents focus groups s’indignent sur la question du risque de profusion des maladies sexuellement transmissibles en disant : « comment voulez-vous que nos enfants ne nous amènent pas des maladies ? Ils vivent seuls, ensemble et sans contrôle des parents, ni celui des autorités traditionnelles ». Encore que, cela se justifie par l’avis de nos répondants à Bédjondo dont 48, 32% d’entre-deux reconnaissent le risque de contamination des maladies vénériennes dans leur style de vie, pendant leur séjour à N’Djamena.

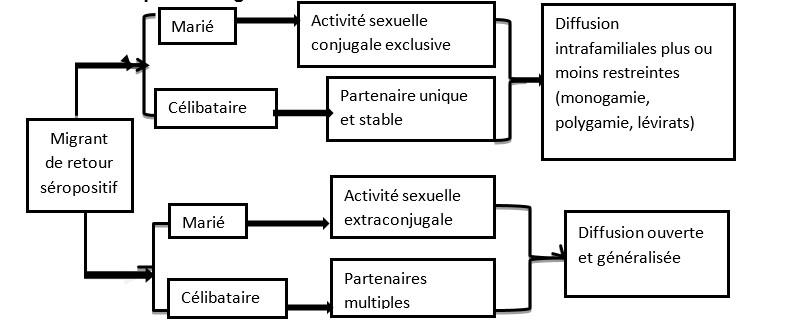

Des résultats d’enquête, plus de la moitié des répondantes confirment aux agents de santé, avoir eu des relations sexuelles avec des partenaires qu’elles ne connaissaient pas. Le style de vie des migrants dans la promiscuité comme dans leur liberté sexuelle, pourraient les exposer aux risques des maladies sexuellement transmissibles (MST). Selon les analyses de nos entretiens, le risque de la propagation des MST dans le milieu de retour passerait par deux axes (Figure n°1) selon le comportement sexuel des migrants.

Figure n°1: Cheminement du risque de propagation des maladies sexuellement transmissibles par les migrants

Source: R. Lalou et V. Piché, 2004, p.156, adaptée et modifié par L. B. PALOU, 2020

Comme se présente la figure n°1, le risque de diffuser les maladies sexuellement transmises pourrait dépendre du statut sérologique du migrant. Le risque de la propagation pourrait provenir de deux cas différents. Comme le montre la figure n°1, la diffusion du virus pourrait être intrafamiliale ; c’est dans le cas où le migrant développerait des activités sexuelles conjugales exclusives sans d’autres partenaires en dehors de son cercle conjugal. A la question de savoir : « vous qui vivez dans la même chambre tout sexe confondu, êtes-vous marié ou chacun de vous a son partenaire fixe », plusieurs réponses sont évoquées dont nous en retenons quatre pour illustrer la vulnérabilité de ces migrants :

-

Nous sommes mariés malgré que nous vivons ensemble ;

-

Personne n’a un partenaire fixe ;

-

Le nombre de garçons et des filles n’est pas équitable pour qu’on parle de partenaire fixe ;

-

Le problème du sexe est un dernier souci, car notre but est ailleurs, etc.

Ces propos nous amène à dire que, si le migrant est célibataire et qu’il développe des activités sexuelles avec un seul partenaire, la diffusion de la maladie pourrait être plus ou moins restreinte. Si le migrant est marié ou célibataire et qu’il entretient des relations sexuelles avec d’autres partenaires multiples, la diffusion serait ouverte, et pourrait se généraliser avec le temps.

2.5.2. Des données des centres de santé de Bédjondo

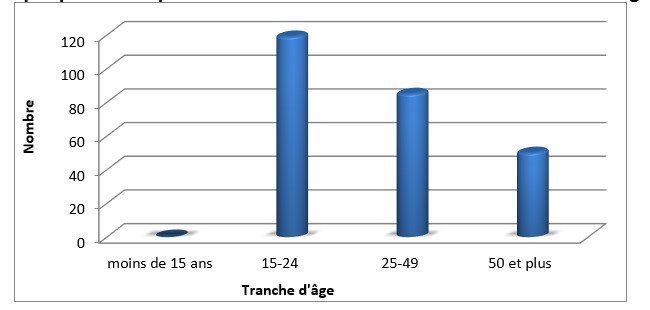

Même si les données des centres de santé de la zone de départ ne pourraient pas expliquer totalement le risque de profusion des maladies sexuellement transmissibles par les migrants, l’on ne peut s’en douter qu’elles peuvent être vraisemblables, si l’on s’en tient aux différents propos lors de nos entretiens selon lesquels : « ce sont nos enfants qui nous amène les maladies sexuellement transmissibles ». Rien que pour le mois de décembre 2017, le rapport statistique du registre des centres de santé donne un total de 354 personnes infectées par des maladies sexuellement transmissibles. Parmi elles, 119, soient 33,61% sont âgés entre15 et 24 ans et 185 d’autres, soit 52,25% sont âgés entre 25 et 49 ans et plus de 14% sont âgés de 50 ans et plus.

En dehors de cela, le rapport de la statistique des centres de santé de l’année 2016, relatées dans le graphique n°1, témoignent de la gravité de la maladie, selon les tranches d’âge (Graphique n°1).

Graphique n°1: Répartition des infectés du MST selon leur tranche d’âge

Source: Travaux de terrain, avril 2016

Les plus jeunes (entre 15 et 49 ans) sont plus infectés selon la lecture du graphique n°1. Les moins de 15 ans sont moins rares et ceux qui sont âgés de plus de cinquante ans diminuent en nombre par rapport aux deux dernières tranches d’âge. De l’analyse des entretiens que les agents de santé nous ont aidé à faire avec certaines personnes infectées, il se trouve que près de trois quart d’entre-deux sont soit des migrants de retour ou que leur partenaire est un migrant de retour ou les deux. Ce constat se fait aussi par la chute du nombre de personnes infectées à partir de 50 ans et plus, dont la mobilité spatiale est faible.

Conclusion

Conclusion

Dans la plupart des cas, l’exode rural est mené pour des raisons diverses avec des objectifs bien spécifiques dont le plus important est économique. Tout comme chez les bédjonde, dans le bassin du Mandoul au Tchad, leur migration a pour objectif, la recherche d’une meilleure condition de vie en ville. Les raisons de leur migration sont la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les mauvais rendements agricoles, les divers conflits agriculteurs-éleveurs qui sévissent dans les milieux, etc. Arrivés en ville, ces migrants adoptent un style de vie très contigu. Plusieurs personnes, tout sexe confondu se partagent les mêmes chambres. La question posée est celle du risque de la santé dont celle liée aux maladies sexuellement transmissibles. Les résultats mis en évidence sont assortis des constats et les enquêtes de terrain, puis des focus groups organisés dans le milieu d’accueil comme dans le milieu de départ. Les risques de propagation des maladies sexuellement transmissibles pourraient passer par deux voies selon la sérologie du migrant. Si le migrant est séropositif et qu’il est monogame ou célibataire et qu’il développe des relations sexuelles avec des partenaires, le risque de profusion est intrinsèque. Par contre, si le migrant séropositif est polygame ou célibataire et qui développe des relations extraconjugales ou avec d’autres partenaires, le risque de profusion est ouvert.

Références

Références bibliographiques

FAIRBAITN Joyce et GUSTAFSON Léonard, 2006, Comprendre l’exode rural : lutte contre la pauvreté rurale, Rapport intermédiaire du comité permanent de l’agriculture et de la forêt, Canada, 94p.

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE(UNICEF), 2015, Evaluation indépendante de la composante de survie et développement de l’enfant de l’enfant du programme de coopération TCHAD-UNICEF. Rapport d’évaluation Version Finale.

GRAMPTC, 2011, Groupe de Recherches Alternatives et de Monitoring du Projet pétrole Tchad-Cameroun.

GRAY Klarc, 2008, « Out-migration and rural live Hood in the southernecuadorianandes », Thèse de doctorat en géographie, Université de Caroline du Nord, 375p.

GUEMOND Yves et KAYSER Bernard, 1970, « L’exode rural et ses conséquences dans la région Midi-Pyréneés », In Etudes rurales, n°40, pp. 140-141.

LALOU Richard et PICHE Victor, 2004, Les migrants face au Sida : Entre gestion des risques et contrôle social, L'exemple de la vallée du fleuve Sénégal, Institut national d'études démographiques | « Population » 2004/2 Vol. 59 | pages 233 à 268.

MAFFESOLI Michel, 1979, La conquête du présent, Paris, Puf.

McKANZIE David, 2007, « A profile of the world's young developing country migrants », World Bank and IZA, Discussion Paper No.2948.

MOTAZE Akam, 2013, Mémoire migrante et structure territoriale, in Sciences sociales, Sciences du langage et Développement, Vol. XIV, Yaoundé CLE, p.12

MOUTEDE-MADJI Vincent, 2012, « Exploitation pétrolière et mutations spatio-économiques dans le Logone oriental (Tchad) », Thèse Unique de Géographie, Université de Lomé/Togo, Lomé 412p.

MWANZA Hugo et KABATA Kabata., 2002, Pauvreté et marginalisation rurales en Afrique au sud du Sahara, Belgeo [En ligne], 1 | 2002, mis en ligne le 31 mars 2002, consulté le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/belgeo/15423 ; DOI : 10.4000/belgeo.15423

NDERKANZOUKOU Swasi Eugène, 2018, « Migrants climatiques : logiques de départ, trajectoires de vie et expériences de retour dans la localité de Bedjondo », Mémoire de Master en sociologie, Université de N’Djamena, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, N’Djamena, 187p.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2003, L'enquête socio-anthropologique de terrain : synthèse méthodologique et recommandations à usage des étudiants, LASDEL, Études et Travaux, n°13.

PIGUET Etienne, 2013, « Les théories des migrations, Synthèse de la prise de décision

individuelle », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 29, n°3.

PIGUET Etienne, 2013, Les théories des migrations. Synthèse de la prise de décision

individuelle », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 29, n°3.

RANDRIAMIHARISOA Mialy-Nambinia., 2016, « L’Exode rural à Madagascar », Mémoire de Maitrise, Université d’Antananarivo, Faculté de droit d’Economie, de Gestion et de Sociologie, Antananarivo, 89p.

RAPPORT DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD), 2012, Tchad : cadre d’accélération des OMD, décembre 2012, 35p.

RAPPORT DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD), 2018, Le développement Humain, p. 123.

REBAÏ Nasser, 2009, « Migración y cambiosconcretos en la sierra ecuatoriana : un punto de vista desde la parroquiaJuncas » – Provincia de Cañar, Pucara, n°21, pp.17-23.

STARK Oded, 1985, The new economics of labor migration’’, The American Economic Revew, pp. 845-867

THOMSIN Laurence, 1997, Le point sur l’exode rural en Wallonie de 1947 à 1997, Bulletin de la Société géographique de Liège, 39, 2000/2, 53-64

THUMERELLE Pierre-Jean, 1986, Peuples en mouvement, Paris, SEDES et CDU, 1986, p.9

WATTERMAN Alan, 2016, « l’Exode rurale et l’agriculture paysanne Enquête exploratoire pour le canton de Jipijapa-Equateur », Mémoire de Master, Université Libre de Genève, Genève, p.85.

WILLIAM Lens, 2017, Déclaration de, Directeur général de l’Organisme des Nations Unies chargé des migrations à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre 2017.

Downloads

Publié

Comment citer

Numéro

Rubrique

Licence

Copyright (c) 2023 PALOU Baïsserné Ludovic