13 |La problématique de l’immigration clandestine de la jeunesse de Savé au bénin face aux défis sanitaires

The problematic of clandestine immigration of the youth of Sav

Mots-clés:

Savè/Bénin| immigration clandestine| jeunesse| défis sanitaires| moyens thérapeutiques|Résumé

L’immigration clandestine des jeunes en Afrique de l’Ouest et particulièrement ceux du Bénin vers les pays limitrophes n’est pas un phénomène nouveau. Elle est une réalité socioculturelle que vivent les populations de la commune de Savè. Cette recherche se propose d’identifier les causes de l’immigration clandestine des jeunes de la Commune de Savè, les défis sanitaires vécus et les moyens thérapeutiques. De nature qualitative, la démarche méthodologique adoptée pour cette recherche est basée sur les techniques de collecte des données telles que la recherche documentaire, les entretiens approfondis et l’observation directe. La technique d’échantillonnage utilisée pour la sélection des informateurs est le choix raisonné. Ces techniques ont permis d’interroger 65 acteurs en lien avec le sujet traité. La théorie des réseaux relationnels et celle de la causalité cumulative ont permis d’analyser les résultats empiriques obtenus. Les résultats de cette recherche montrent d’abord que l’immigration clandestine des jeunes de la commune de Savè au Bénin vers le Nigeria est due à la pauvreté monétaire, la forte pression démographique, le changement climatique, etc. Ensuite, les conditions de vie et de travail de ces jeunes immigrés dans les zones d’accueil sont souvent à la base de nombreuses maladies (envoûtements, plaies incurables, paludisme grave) dont ils sont victimes. Une fois contractée la maladie, la plupart de ces immigrés préfèrent revenir auprès des parents dans leur commune d’origine pour se faire soigner. Enfin, les moyens thérapeutiques utilisés par ces immigrés clandestins pour traiter les différentes maladies contractées sont liés à la perception sociale de celles-ci.

Introduction

Malgré son importance et faute de données statistiques adéquates, la question d’’immigration clandestine reste une préoccupation majeure pour de nombreux chercheurs en sciences sociales et humaines. Au Bénin, certaines recherches ont été consacrées sur la dynamique d’immigration clandestine des jeunes de différentes communes vers les pays voisins et les causes qui favorisant cette immigration (H. Kombiéni, 2012, p.9 et A. Houssou, 2013, p. 51). Dans la commune de Savè cette dynamique d’immigration clandestine des jeunes constitue un problème pour l’avenir et le devenir de la commune. Cette commune est dominée par l’agriculture quand bien même on note une diminution du nombre d’actifs dans ce secteur au cours de ces dernières années au profit d’autres activités telles que le commerce et les transformations avec la République Fédérale du Nigeria, favorisant les échanges (Recensement Général de la Population et de l’habitation (RGPH4, 2013). Le pays d'accueil (Nigeria) est alors davantage considéré comme un espace de travail qu'un espace de résidence (C. Zanou, 2004, p.37), la décision d’immigrer pour un individu est d'ailleurs souvent le résultat d'une stratégie familiale et non individuelle pour maximiser les revenus (S. Ammassari, 2004, p.69).

A Savè, près de 60% de la population est jeune et pratique une agriculture intensive sur brulis (PDC, 2015). Avec l’insuffisance pluviométrique observée chaque année, la jeunesse est contrainte à l’immigration qui leur apparaît comme la seule stratégie possible d'autonomisation (J. Sahgui, 2012, p.131). En dépit de l’amélioration de certains indicateurs, la situation sociale de certaines communes du Bénin dont Savè reste préoccupante (MEF, 2005, p.27). La commune de Savè dominée par l’agriculture quand bien même on note une diminution du nombre d’actifs dans ce secteur au cours de ces dernières années au profit d’autres activités (le commerce et les transformations) et présentant une proximité avec la République Fédérale du Nigeria, favorisant les échanges a toujours eu depuis le renouveau démocratique un solde migratoire négatif, dont le point culminant est -1441 en 2013 (INSAE, 2014). Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH4, 2013) classe la commune au rang des communes à soldes migratoires négatifs après Abomey, Covè et Zagnanando. Elle est considérée comme l’une des communes à fort taux d’émigration vers le Nigeria. De par sa complexité, l’immigration clandestine des jeunes de la commune de Savè présente à la fois de nombreux risques dans la zone d’accueil au Nigeria et de nombreux défis sanitaires pour les immigrés clandestins (S.Tchao, 2010, p.37). Parfois seul, ou accompagné, l’immigré clandestin de Savè au Nigeria revient auprès des parents pour de nombreuses raisons dont entre autres les raisons de santé. Cette recherche se propose d’identifier les causes de l’immigration clandestine des jeunes de la Commune de Savè, les défis sanitaires vécus et les moyens thérapeutiques utilisés en cas de maladies.

Méthodologie

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la Commune de Savè

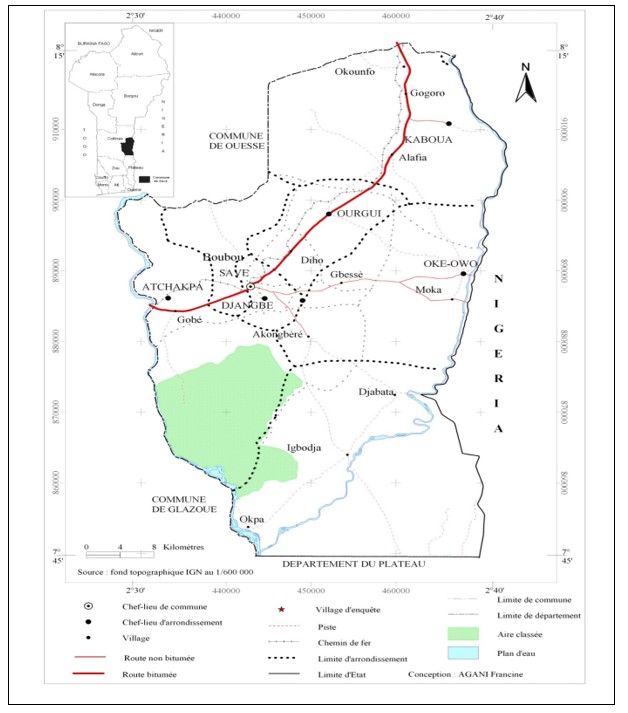

La Commune de Savè est située dans la partie centrale du Bénin dans le département des collines, entre 7°42’ Latitude Nord et 8°45’ Longitude Est. Elle s’étend sur 2228 km² et est limitée au nord par la commune d’Ouessé, au Sud par la commune de Kétou dans le département du plateau, à l’Ouest par les Communes de Glazoué et de Dassa-Zoumè, à l’Est par les Etats d’ Oyo au Nigeria, de Kwara et d’Ogun de la république Fédérale du Nigeria. La ville de Savè, chef-lieu de la commune, est située, à environ 255 km de Cotonou. Elle est traversée par la RNIE 2 et la RNIE 5 (Savè-oké-owo).

Carte n°1 : situation géographique de la commune de Savè

1.2. Données de l’étude

Plusieurs groupes socioculturels ou ethniques cohabitent dans la Commune dont les Shabè et les Nago. La population concernée par l’immigration clandestine est à majorité la jeunesse, c’est-à-dire entre 15 à 30 ans (INSAE, 2014).

La technique d’échantillonnage utilisée pour la sélection des informateurs est le choix raisonné. Les critères de sélection sont : être immigrant ayant été malade et guérit dans la commune de Savè, être immigrant malade ayant recherché les soins, les parents d’immigrants, les médecins et les tradithérapeutes. Ces choix car, les immigrés sont les principaux acteurs concernés, les parents sont ceux-là qui orientent leurs fils malades et les médecins et thérapeutes sont les soignants, donc en contact avec les malades. Parmi ces différentes catégories d’acteurs interrogées, la variable âge n’est pas un critère de sélection mais l’enquêté doit être capable de fournir des informations recherchées sur le sujet d’enquête. L’enquête étant purement qualitative, un total 65 informateurs ont été interrogés dans la commune de Savè plus précisément dans l’arrondissement central avec un guide d’entretien sur consentement oral. Avec la technique de choix raisonné, le seuil de saturation a été atteint après les 65 informateurs. La confidentialité des déclarations et l’anonymat des informateurs ont été garantis car les données sont traitées de manière à ne pas pouvoir identifier les personnes interrogées.

Tableau n°1 : Récapitulatif de la liste des informateurs interrogés

Source : Donnée de terrain, mai 2019

1.3. Méthode d’analyse des données

La priorité a été accordée l’identification des causes de l’immigration clandestine des jeunes de la Commune de Savè et les défis sanitaires auxquels ces immigrés sont confrontés dans les zones d’accueil au Nigeria. La recherche est de nature qualitative. Les techniques de collecte des données sont l’entretien approfondi et l’observation directe. Au cours de la collecte des données empiriques, il est demandé aux immigrants les motivations qui sous-tendent le choix des destinations (Nigeria) réalisés sur la base des guides d’entretiens. L’observation directe réalisée à l’aide d’une grille d’observation dans les écoles et marchés de la commune. La recherche documentaire a permis de prendre connaissance de la position de certains auteurs sur la question de l’immigration clandestine.

Les informations collectées ont été traitées de façon manuelle avec la méthode de tri thématique. Ainsi les données collectées ont été saisies et transcrites par le logiciel Microsoft Word. Dans un premier, il a été procédé à l’élimination des informations peu pertinentes par rapport au sujet abordé. Ensuite, des données ont été regroupées et traitées par thématiques. Enfin, des analyses et commentaires de celles-ci ont permis la rédaction de cet article.

Résultats

2. Résultats

2.1. Les causes de l’immigration clandestine dans la Commune de Savè

Avant la période coloniale les immigrations avaient généralement eu lieu à l’intérieur des aires culturelles homogènes ou à l’intérieur des zones d’influence des différents royaumes ou chefferies, pour des raisons de sécurité (J. Igue, 2004, p). Mais, depuis des années, la tendance semble tournée avec acuité vers les pays limitrophes à la recherche d’un ailleurs meilleurs (J. Sahgui, 2007, p. 9). Et c’est cette forme d’immigration qui est plus remarquable dans certaines localités du Bénin en l’occurrence dans la Commune de Savè.

A travers la recherche documentaire, certains facteurs explicatifs de l’immigration clandestine des populations de la commune de Savé sont connus. Ils sont d’ordre naturel et humain (dégradation de l’environnement, sécheresse, feux de brousse, pression anthropique due à une forte croissance démographique entrainant la rareté des terres cultivables. Selon le rapport PDC (2010) de la Commune de Savè, la poussée démographique a augmenté la pression sur les sols déjà fragiles qui entrent par endroits (surtout dans des hameaux) dans un état de dégradation permanent très avancé rendant ainsi toute la production agricole difficile et non rentable. Se trouvant dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins élémentaires, les jeunes de cette Commune optent pour l’immigration clandestine vers le Nigeria voisin. Le graphique n°1 présente les proportions des facteurs d’immigration de populations dans la Commune de Savè.

Graphique n°2 : répartition proportionnelle des facteurs des migrations de populations dans la Commune de Savè

Source: Donnée de terrain juillet 2019

D'après cette figure, les facteurs économiques occupent une proportion importante qui va au-delà de la moitié de la proportion totale. Ils sont suivis des facteurs naturels qui avoisinent le quart de la proportion totale et les facteurs sociologiques et autres qui respectivement sont de 12 % et 8 % de la proportion totale.

2.2. Les facteurs sociologiques

Les facteurs sociologiques ont énormément contribué à l’immigration des populations de la Commune de Savè depuis leur installation. Ces facteurs sont liés aux contraintes de peuplement des différents groupes socioculturels dont notamment les Mahi, les Pila-Pila et les Somba, qui se sont installés et occupés surtout les terres cultivables de la Commune. Ils sont majoritaires dans les arrondissements tels que Béssé, Igbodja, djabata, Dani. Cette situation de cohabitation avec des autochtones par les populations étrangères augmente la densité de la population dans la commune avec pour conséquences l’insuffisance des espaces cultivables. N’est-ce pas pour cela que N.P., 17juin 2019 a affirmé en ces termes :

« Chez nous ici à Savè, il y a beaucoup d’étrangers venant d’autres communes du Bénin et cela s’explique du fait que l’ex Société Sucrière de Savè (SSS). Les travailleurs originaires d’autres communes sont restés après la fermeture de la société et font les champs actuellement alors que la population de Savè est en majorité des agriculteurs ».

Cette affirmation montre que la présence de plusieurs groupes socioculturels dans la commune de Savè venant d’horizon divers est l’un des facteurs favorisant l’immigration clandestine des jeunes vers le Nigeria voisin à la recherche de la terre.

2.3. Les facteurs économiques

Selon les différents consultés, les facteurs économiques qui favorisent les immigrations clandestines dans la commune de Savè se rapportent à l'histoire économique et la faiblesse des revenus de la jeunesse de la commune de Savè d'une part et le manque criant d’emplois alors que le nombre de diplômés ne cesse de s’accroître chaque année. Comme le montrent les données du RGPH 4, l’indice de pauvreté monétaire dans cette commune est de 33,6 %. (INSAE, 2013). Et selon la (Banque Mondiale, 2015), le Bénin étant un pays pauvre et endetté, comme la plupart des pays en Afrique de l’Ouest il lui manque beaucoup de défis à relever sur les plans : éducation- formation, santé, infrastructures mais surtout l’emploi des jeunes. Pour certains parents des immigrés de la commune de Savè rencontrés :

« S’insérer dans le monde du travail pour les diplômés est devenu un parcours du combattant. La demande d’emploi est supérieure à l’offre. Le chômage des jeunes est devenu endémique surtout dans les zones rurales ou les jeunes, majoritairement analphabètes ou avec un niveau scolaire faible, qui exercent les petits métiers vivent au jour le jour » (K.D. 14 mai 2019)

De toute évidence, tout cela entraîne une précarité dont la conséquence directe est la pauvreté qui conduit à la jeunesse à l’immigration vers le Nigeria. Cette pauvreté monétaire entretient des relations avec d’autres facteurs tels que : la détérioration des conditions de vie et du travail qui tendent à persister. En dépit des politiques de redressement, les problèmes sociaux sont toujours présents et la situation des ménages devient de plus en plus précaires que jamais. Ainsi, comme l’a remarquablement notifié F. Ndiaye (2010, p.31) : « le manque de perspectives d’emploi engendrant un désespoir profond est en grande partie responsable de l’immigration clandestine des jeunes de nos communes vers le Nigeria ». Le manque de travail représente une part importante des motifs avancés par les informateurs rencontrés sur le terrain. En vue de faire face à cette précarité, beaucoup des jeunes, prennent le chemin de l’immigration en quête d’un meilleur niveau de vie. Et ceci dans une grande incertitude dans d’un avenir meilleur.

A en croire la quasi-totalité des informateurs interrogés dans la commune Savè : Le manque d’emploi touche plus la population juvénile et le nombre s’accroit d’année en année. Ce durcissement des conditions de vie et du travail pousse des jeunes à prendre le chemin de l’aventure. Dans le cas espèce, favorisés par la proximité de la commune de Savè avec le grand voisin de l’Est ; le Nigeria reste et demeure le premier pays d’accueil pour la plupart des immigrés, à quelques rares exceptions près.

Par ailleurs, La population de Savè étant globalement rurale, le déclin de l'agriculture surtout celle de rente a compromis la satisfaction des besoins de certaines couches sociales de la commune : les jeunes, les adultes et mêmes les enfants qui vont à la recherche de travail afin de pouvoir répondre à leurs besoins quotidiens. De plus cette population ne dispose que de la production agricole et de quelques moyens de transformation rudimentaires, pour satisfaire à ses besoins fondamentaux. A ces raisons économiques qui poussent la jeunesse à l’immigration, s’ajoutent les facteurs naturels qui sont aussi défavorables à la commune de Savè.

2.4. Les facteurs naturels

Il s'agit ici de la baisse de la fertilité des sols due aux facteurs anthropiques, des changements climatiques et l’insuffisance pluviométrique.

2.4.1. La baisse de fertilité des terres agricoles

Selon les observations faites lors de nos enquêtes de terrain, et les informations reçues auprès des différents acteurs rencontrés, dans la commune de Savè l'agriculture pratiquée est du type extensif et itinérant sur brulis. Cette situation combinée au climat tropical provoque une minéralisation trop rapide de la matière organique qui devient presque rare dans le sol et n'arrive plus à soutenir la production agricole quelques années après le défrichement. Ainsi on assiste à un rendement très faible dans certaines régions de la commune entrainant parfois l’insécurité alimentaire chez les populations (Photo n°1).

Photo n°1: Champ de maïs en fin de récolte à Oké-Owo

Source : Enquête de terrain, mai 2019

Cette image nous montre l'aspect d'un champ de maïs en fin de récolte. Il faut noter que le rendement de ce champ de maïs est très faible. C'est alors une raison fondamentale pour que le cultivateur se rende en ville ou au Nigeria pour travailler et avoir de l'argent afin de répondre aux besoins fondamentaux de sa famille. Prenons le cas d’un informateur (producteur à Monka) qui est à son propre compte s’exprimant en ces termes :

« Les agriculteurs de Savè sont confrontés à d’énormes difficultés. Il y a trois ans, j’ai fait des prêts pour l’agriculture, mais cette année le rendement était très faible. Alors que l’argent utilisé n’était pas à moins. Que devais-je faire pour rembourser l’argent prêter ? J’étais obligé de fuir pour aller au Nigeria, pour chercher l’argent afin de rembourser mes dettes. L’arrivée là-bas, j’ai passé plus de temps que prévu. J’ai fait pratiquement 04 ans au Nigeria » (T. Moussa, 45 ans environ, 14 mai 2019).

Ces propos confirment l’hypothèse selon laquelle le faible rendement des activités agricoles dû à la pauvreté des sols contraint certains jeunes agriculteurs à l’immigration clandestine vers le Nigeria.

Par ailleurs, la poussée démographique dans la commune a augmenté la pression sur les sols déjà fragiles (PDC Savè, 2015) qui entrent par endroits (surtout dans des hameaux) dans un état de dégradation permanent très avancé rendant ainsi toute la production végétale difficile et non rentable. Cette baisse drastique de la fertilité de ces sols provoque l'invasion de la flore qui favorise l'apparition de certains adventices ennemis des cultures. Ceci provoque le départ des populations vers les sites agricoles plus éloignés de même que l'exode rural des jeunes qui abandonnent la terre pour des activités plus rémunératrices dans les villes et surtout dans le Nigeria voisin. N’est-ce pas ce qu’affirme cet informateur anonyme rencontré le 17 mai 2019 à la gare routière de Savè :

« Aujourd’hui si beaucoup de jeunes vont au Nigeria, c’est parce qu’ils n’ont pas d’autres possibilités. Il y a 20 ans en arrière, la commune n’était pas peuplée. La population augmente chaque année, alors que les terres cultivables quant à elles restent intactes ou diminuent. Dans cette situation, que faire pour subvenir à nos besoins ? Voilà la principale question. Les gens pensent que c’est pour un simple plaisir que les jeunes de Savè vont au Nigeria. On n’est jamais heureux dans un pays étranger, tout le monde le sait. Mais on est obligé de le faire »

Cela montre que la population de la commune de Savè s’accroit de façon exponentielle entrainant un décroissement arithmétique des ressources naturelles. Ce qui oblige les jeunes à immigrer vers le Nigeria voisin. A cela, s’ajoute le changement climatique.

2.4.2. Le changement climatique

La commune de Savè appartient à une région soumise à la fois aux influences équatoriales et aux influences du régime alterné de type guinéen. C'est la zone où s'estompent les influences de la mousson du Sud-Ouest et de l'alizé continental appelé harmattan du Nord-est (PDC de la commune de Savè, 2015, p.11). Cette situation se manifeste dans la répartition des pluies qui est marquée par l'apparition de deux saisons pluvieuses de mars à juillet et de septembre à novembre qui, aujourd'hui sont en pleine variation et réduisent l'ampleur des activités agricoles Tous les informateurs rencontrés ont unanimement reconnu que le climat a connu un changement (retard, insuffisance et rareté des pluies dans la commune de Savè. Un de nos informateur climatologue résident dans la commune, rencontré affirme que :

«Le retard et l'irrégularité des pluies sont devenus des phénomènes fréquents et d'importance dans la commune depuis des décennies. La forte dépendance aux ressources naturelles, le régime pluvial de l'agriculture et la précarité des conditions de vie de la commune font d'elle une région vulnérable poussant ainsi la jeunesse à immigrer vers le Nigeria afin de subvenir à leurs besoins fondamentaux ».

Face à cette dégradation du climat, les populations sont confrontées à une baisse régulière des rendements des produits alimentaires et animaux entrainant les jeunes à immigrer vers le Nigeria à la recherche des terres cultivables. Cette immigration n’est pas conséquences sur la santé des immigrés de la commune de Savè.

2.5. Les défis sanitaires des jeunes clandestins immigrés de Savè au Bénin

Les défis sanitaires auxquels sont confrontés les immigrés clandestins de la Commune Savè sont de deux ordres :

2.5.1. Les conditions de vie

Selon les données de terrain, les jeunes partis à la recherche de meilleures conditions de vie au Nigeria vivent souvent en milieu rural dans les habitations précaires pouvant être exposés ainsi à des maladies de tout genre. Ces immigrés clandestins n’ont souvent pas accès aux centres de santé ou à des hôpitaux pour se soigner. Ils ne sont souvent pas reconnus par l’Etat Fédéral du Nigeria. A cela s’ajoutent leur environnement immédiat. Les habitations construites en matériaux précaires font que l’hygiène et l’assainissement sont quasi absents. Les maisons n’ont pas de toilettes (WC), tous les besoins se font dans la nature; alors que l’eau qu’ils consomment vient des rivières. Conséquences, tous sont souvent victimes à des maladies hydriques. Leurs positions sociale et géographique font d’eux des clandestins, vulnérables et prédisposés à toutes sortes de maladies. L’immigration des jeunes de la Commune de Savè constitue un défi à relever par les autorités à tous les niveaux ; car, ils sont les principaux propagateurs de transmission de certaines maladies qu’ils transmettent à la population restée au village. Certains de ces immigrés font souvent recours à des parents restés à Savè pour résoudre certains problèmes de santé, d’où la source de contamination.

2.5.2. Les conditions de travail et risques de maladies

Les immigrés de retour rencontré nous ont confié qu’ils constituent pour la plupart une main d’œuvre importante dans les fermes au Nigeria. N’ayant aucune formation professionnelle, ils sont utilisés dans les travaux champêtres afin de subvenir à leurs besoins. Dans l’exercice ces tâches, ils sont exposés à de nombreux risques (blessures, piqures d’insectes, etc., qui, par négligence, deviennent des maladies graves. Avec l’utilisation des insecticides et des herbicides, ces jeunes sont exposés à des maladies infectieuses. Les immigrants de retour interviewés déclarent souffrir de maladies telles que les envoûtements, plaies incurables, paludisme grave, les maux de ventre, les maux de tête.

Par ailleurs, certains jeunes prennent des comprimés et autres produits dont la qualité n’a été testée dans aucun laboratoire sous prétexte que ces derniers leur donnent de l’énergie et la vitalité pour bien travailler dans les champs. Les propos ci-dessous d’un ancien immigrant rencontré à Savè est révélateur :

« Moi je suis resté au Nigeria plus de 15 ans dans les fermes. Lorsque les travaux champêtres commencent, notre patron nous donne des fortifiants une fois par semaine. Même sans manger, tu peux travailler toute la journée sans sentir la fatigue, ni la faim. C’est un comprimé qui est vraiment très efficace si tu veux travailler beaucoup. Cela nous permet de gagner beaucoup de l’argent. Car tu peux faire le double de ce que tu devrais faire sans prendre le comprimé » (homme, 47 ans ancien immigrant).

Cette affirmation montre à suffisance que les immigrés la plupart analphabète, sont exploités ; ils sont « aimés » grâce à leur force physique. Avec la consommation de ces comprimés, ils sont vraiment exposés à de nombreuses maladies plus tard.

Pendant leur période de maladie, les autres immigrants en bonne santé ramènent leurs frères malades au village pour la quête de soins.

2.6. Les moyens thérapeutiques utilisés par les immigrés clandestins

Les moyens thérapeutiques utilisés par les migrants clandestins de la commune de Savè sont intimement liés à la perception des maladies. Mais quelle que soit l’origine, tous sont d’abord pris en charges à domicile dès leur retour en famille selon les déclarations des répondants. C’est aussi une manière pour eux d’apprécier l’évolution de la maladie afin de choisir le recours adéquat. N’est-ce pas pour cela que N.T. affirme en ces termes :

« Lorsque nos enfants ou nos frères reviennent du Nigeria malades, c’est à la maison d’abord qu’on les traite. Nous avons quelques connaissances des plantes médicinales pour traiter telle ou telle maladie. Nos parents nous ont laissé au moins quelque chose. C’est lorsqu’on constate que le mal nous dépasse, qu’on va chez les traditérapeutes. Eux-mêmes savent que tout le monde a quelque chose. Car, arrivée là-bas, ils demandent d’abord, ce que nous avons fait avant de venir chez-lui ».

Ces propos confirment bien que tout malade est d’abord pris en charge à la maison par les parents proches avant d’aller chez les spécialistes si le mal persiste.

Cependant, selon les informations recueillies sur le terrain, il existe quatre types de traitements à savoir : à domicile (automédication), chez les tradithérapeutes et à la médecine moderne (l’hôpital). Le traitement à domicile ou automédication est le plus observé chez les immigrés, vient ensuite chez les tradithérapeutes et enfin le traitement dans les centres de santé.

2.6.1. Une automédication mixte

Les immigrés de Savè porteurs de maladies rencontré ont affirmé à l’unanimité que le traitement de leur maladie a commencée à domicile. La priorisation de ce type de recours conforte la classification des systèmes de soins qui place en premier rang l’automédication parmi les types de recours (J-C. Abric, 2003, p.56).

L’automédication est le premier réflexe, elle englobe l’utilisation des plantes et des produits disponibles. Les malades ont rapporté que ce traitement est plus simple et ne nécessite pas de longs déplacements vers les hôpitaux qui sont dans les villes ou chefs-lieux des arrondissements. Le conseil de l’entourage, d’un vendeur de médicament ou des plantes médicinales leur suffit. Aussi l’expérience antérieure avec les immigrés malades et guéris par les plantes médicinales à domicile est déterminante dans l’automédication et influence beaucoup le choix des médicaments ou des plantes. La connaissance d’un médicament choisi en automédication, en présence d’un symptôme donné, est généralement transmise par l’expérience antérieure. Mais elle se nourrit également des conseils de l’entourage, au point que l’expérience des proches est susceptible de venir se substituer à la sienne propre (S. Fainzang, 2010, p.67). N’est-ce pas pour cela qu’un de nos informateurs affirme :

« Je n’ai pas besoin d’aller à l’hôpital avant d’être guéri de cette maladie. On a toujours soigné les gens à la maison avec les plantes et les médicaments que nos maitrisent très bien. Il y a deux ans, ma tante était revenue du Nigeria malade et c’est avec les plantes médicinales qu’elle a été traitée » (T.G. 42 ans environ, Savè).

L’automédication est beaucoup plus pratiquée dans la zone du fait de la perception des maladies dont sont souvent victimes des immigrés. Selon les acteurs, plusieurs décès sont survenus à l’hôpital à cause de la qualité des soins administrés par les infirmiers. Ce sont des circonstances qui confortent les acteurs dans ce recours, le choix de l’automédication est alors défensif, entraîné par les mésaventures connues précédemment soi-même ou par autrui au centre de santé.

2.6.2. Le recours aux tradithérapeutes en cas d’échec du traitement à domicile

Le recours au tradithérapeute intervient lorsque le traitement à domicile se révèle inefficace après des jours ou des semaines. Pendant ce temps, l’intensité de la douleur augmente et l’inactivité du porteur sont autant de signes inquiétants aussi bien pour le porteur que son entourage qui font penser à un envoutement dans la plupart des cas et interpellent le tradithérapeute qui selon les répondants, est le soignant le mieux approprié pour gérer le mal dans cette phase. L’affirmation d’un de nos informateurs rencontré lors des enquêtes de terrain est révélatrice à cet effet :

«Il y a deux ans mon jeune frère était revenu du Nigeria avec un ventre ballonné. Après deux semaines de tentative de traitement à la maison, rien n’y fit. La douleur persistait, il n’arrivait pas à dormir, ni à manger. C’est ainsi que notre oncle paternel nous a conseiller de l’emmener chez à Kaboua chez un tradithérapeute. Ce que nous avons fait sans hésiter. Arrivée là-bas, tout ce qu’il a demandé, nous avons donné. Trois jours après, le jeune a commencé par manger un peu un peu. Une semaine après, il nous a libéré et nous a donné les feuilles et racines pour continuer le traitement à la maison. Je vous jure que, c’est grâce à ce traditérapeute que mon jeune frère vit actuellement. »

Cette affirmation confirme le rôle que jouent les traditérapeutes dans le traitement et la guérison de certaines maladies chez certains immigrés qui reviennent avec des maladies contractées au Nigeria.

Le tradithérapeute fait alors deux types de traitement, celui physique et spirituel. Tout en traitant le mal, il combat en même temps les éventuels les forces maléfiques en dessous. Il utilise alors des feuilles des produits à appliquer sur la partie douloureuse, d’autres à avaler contre la douleur, mais fait également des scarifications, des rituels pour combattre la force du mal tout en implorant les esprits bienfaiteurs.

Par ailleurs, la connaissance nosologique populaire fait état de ce que certaines maladies ne devraient pas être traitées dans les centres de santé sous prétexte que les injections, compliquent le traitement. Sur la base de ces perceptions, les malades préfèrent les tradithérapeutes en vue de se mettre à l’abri d’une telle éventualité. Et le traitement chez le tradithérapeute est moins contraignant. Il est négociable et moins couteux ce qui n’est pas le cas à l’hôpital de l’avis des répondants. Il pose ainsi toute la problématique de l’influence des facteurs économiques dans les recours thérapeutiques autrement dit, les raisons qui sous-tendent les choix des cheminements thérapeutiques, ne résultent pas que de la perception du mal, mais aussi et surtout, tant des réalités socio-économiques que du coût de transports vers les centres de traitements modernes.

2.6.3. Le recours à la médecine moderne

Le recours à la médecine moderne est la dernière étape dans le traitement des malades après l’automédication à domicile et chez les tradithérapeutes. A ce niveau, l’appréciation de la satisfaction des malades pris en charge est faite autour de deux variables i) l’accueil d’un malade, c’est-à-dire le regard de l’agent de santé sur le malade, ii) le cadre physique, l’espace d’internement des malades avec le respect de leur intimité et de leur estime de soi et iii) la qualité des soins administrés appréciés par le malade. Un des informateurs qui a voulu se prononcer dans l’anonymat conclut en ces termes :

« La plupart des malades revenus du Nigeria comme tout malade d’ailleurs n’aiment pas aller dans les centres de santé parce que : d’abord la médecine moderne, les infirmiers ou les médecins ne sont pas du tout accueillant. Si tu n’as un parent et tu emmènes ton malade là-bas, il peut mourir facilement. Les agents de santé de nos centres de santé d’aujourd’hui fonctionnent sur les relations et l’argent. Ensuite, dans certains centres, le cadre n’est pas propre, les lits des malades sont mal entretenus et parfois les salles sont insuffisantes pour contenir tous les malades. Enfin, les soins coutent chers et la qualité n’y est pas à certains endroits. C’est pourquoi beaucoup des malades préfèrent se soigner à la maison ou chez les tradithérapeutes. »

Ces sous variables ne sauraient être exhaustives pour apprécier la satisfaction des malades admis dans les centres de santé dans sa globalité. En effet, après la consultation faite par l’agent de santé et l’administration des soins nécessaires, la satisfaction des malades constitue un aspect crucial dans le domaine de la qualité des soins, dont le critère ultime est de savoir dans quelle mesure les soins rencontrent les besoins (subjectifs et objectifs) du malade. Selon la majorité des malades interviewés, il appartient surtout au malade de déterminer si les soins dispensés ont contribué à améliorer sa santé ou sa qualité de vie. La satisfaction du malade dans les centres de santé est un concept complexe, multidimensionnel et est dépendante non seulement de la qualité technique des soins, mais aussi des relations interpersonnelles qui s’établissent entre le personnel soignant et les malades, de la qualité de la prise en charge médicale et des informations reçues.

De façon générale, il faut préciser que la décision du choix thérapeutique n’est pas uniquement du ressort du malade même si ce dernier est adulte. Quelques membres de sa famille sont impliqués en l’occurrence les hommes (époux, père, grands frères, etc.,). Les femmes mariées quant à elles ont une autonomie de décision très restreinte voire inexistante sur l’itinéraire thérapeutique et le moment de la prise de décision de recherche de soin. Le statut social se révèle dans ce cas un facteur de recours tardif aux soins.

Conclusion

Conclusion

Confrontée à des nombreuses difficultés d’ordre socio-économique et écologique, la jeunesse béninoise en général et celle de la Commune de Savè en particulier, immigre de façon clandestine vers les pays voisins, notamment le Nigeria où existent les possibilités d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail Les données collectées ont montré que les causes et les facteurs favorisants l’immigration clandestine des jeunes dans la Commune de Savè sont d’ordre naturel et anthropique (proximité de cette commune de la République Fédérale du Nigeria, la dégradation des terres, sécheresse, la forte croissance démographique entraînant la rareté des terres cultivables). La forte dépendance aux ressources naturelles, le régime pluvial de l'agriculture et la précarité des conditions de vie dans la Commune font d'elle une région vulnérable poussant ainsi la jeunesse à immigrer vers le Nigeria afin de subvenir à leurs besoins fondamentaux.

La croissance démographique sans cesse de la commune de Savè comme partout ailleurs au Bénin, réduit les espaces cultivables de certains ménages qui sont contraints à immigrer vers les zones frontalières notamment le Nigeria. Ainsi l'évolution des terres cultivables est inversement proportionnelle à la croissance démographique. Face à cette réduction continue des terres cultivables dans certaines zones de la Commune de Savè, beaucoup de jeunes ne disposent plus d'espaces cultivables suffisants pour satisfaire à leurs besoins et ceux de leurs familles. Le manque d’emplois des jeunes est devenus endémique surtout dans les zones rurales ou les jeunes, majoritairement analphabètes ou avec un niveau scolaire faible, exercent les petits métiers et vivent au jour le jour.

Ainsi, dans leur immigration clandestine, les jeunes de la commune de Savè sont confrontés à de nombreux problèmes de santé (envoûtements, plaies incurables, paludisme grave, les maux de ventre, les maux de tête). Leurs positions sociale et géographique dans les localités d’accueil font d’eux des hommes entièrement à part, vulnérables et prédisposés à toutes sortes de maladies. Ils vivent dans les habitations précaires et sont exposés à de nombreuses intempéries dont les conditions hygiéniques sont très désagréables. Ces immigrés sont souvent victimes à des maladies hydriques et autres. Et pour traiter ces maladies contractées, la plupart de ces jeunes sont obligés de revenir auprès des parents. La trajectoire thérapeutique de ces immigrés est d’abord l’automédication à domicile. Mais au cas où ceci se révèlerait inefficace, le patient se dirige ensuite vers les tradithérapeutes et enfin la médecine moderne si le mal persiste

Références

Références Bibliographiques

ABRIC Jean-Claude, 200, Méthodes d’étude des représentations sociales, Ramonville Saint-Ange : Erès, 296p.

ADEPOJU Aderanti, 1996, International Migration and from Africa: Dimensions, Challenges and Prospects, Dakar and Stockholm: PHRDA/CEIFO, 198p.

AGODO Laurent, 2009, Les migrations de population dans la Commune de Savalou, impacts socio-économique. Mémoire de maîtrise de Géographie humaine et économique, FLASH, 68p.

AMMASSARI Savina, 2004, Gestion des migrations et politiques de développement : optimiser les bénéfices de la migration internationale en Afrique de l’Ouest, BIT, 237p.

BANQUE MONDIALE, 1910, Le développement accéléré en Afrique au Sud du Sahara, programme indicatif d'action, Washington, 223 p.

BANQUE MONDIALE, 2015, Rapport Mondial sur le développement en Afrique de l’Ouest, 277p.

COMITE DE PILOTAGE PDC2 Savè, 2011-2015, Commune de Savè, Plan de Développement Communal, pp.1-99.

DAUM Christophe, 1998, Les associations des Maliens en France: migrations, développement et citoyenneté, Paris, Karthala, 213p.

FAINZANG Smith, 2010, « L’automédication : une pratique qui peut en cacher une autre ». Anthropologie et Société, 34(1) pp.115-133).

FALL Papa Demba, 2004, Etat nation et migration en Afrique de l’Ouest : le défi de la mondialisation, Unesco, 26p.

GAUTHIER Alfred, 2011, Les Hommes et la terre, Paris, Edition Bréal, 304p.

HOUSSOU Alfred, 2013, Conséquences économiques de l’immigration dans la commune de Bassila au Nord-Ouest du Bénin, mémoire de Maitrise, UAC, FLASH, 76p.

IGUE John, 2004, Les migrations ouest africaines, Paris, Puf, 215p

KOMBIENI Hervé, 2012, « Les immigrations féminines dans la commune de Glazoué au Centre du Bénin », In actes du colloque, UAC, pp.75-92

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE), 2013, RGPH 4, Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 311p.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF), 2005, Manuel d’information sur les statistiques de la pauvreté des ménages au Bénin, Cotonou, Bénin, 111p.

MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE (MFPSS), 2002, Manuel d'information, d'éducation et de communication pour la lutte contre les migrations de population et le trafic des enfants, Cotonou, 1ère édition, 67 p.

MOUSSA Wallis, 2008, Immigration rurale et gestion foncière à Bassila. Mémoire de maîtrise de sociologie anthropologie, FLASH, 76 p.

NDIAYE Fousséni, 2010, L’immigration clandestine au Sénégal: facteurs explicatifs et stratégies de lutte. Mémoire de licence professionnelle de sociologie anthropologie, ESUP Dakar, 96 p.

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM), 2008, Visage de l’’immigration en Afrique subsaharienne : Quel rôle joue la diaspora dans le développement ? p.31

PLAN DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC), 2015, Populations et activités de la commune de Savè, Mairie de Savè, 211p.

PROGRAMME DES NATIONS-UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD), 2010, Programme mondial du développement humain, 227p.

SAHGUI Joseph, 2012, Migrations, changements socioculturels et développement chez les Bialebe de l’Atacora au Nord-Ouest du Bénin, Thèse de doctorat unique, UAC/FLASH, 325p.

SAHGUI Joseph, 2017, « Stratégies familiales, dynamiques géostratégiques et migrations agricoles des Somba du Nord Bénin à Koumassi au Ghana et à Saki au Nigeria au tournant de la colonisation française », REKOSS, (Côte-d’Ivoire, ISSN, 262923-0, Vol.1, N°2 pp.257-284.

TCHAO Sylvain, 2010, Migration et risques de contamination des maladies hydriques dans la commune de Glazouè au Centre du Bénin, Mémoire de maitrise en Géographie, FLASH/UAC, 81p.

ZANOU Célestine, 1986, Les migrations de population et leurs impacts socio - économiques en pays Maxi dans le Zou Nord. Mémoire de Maîtrise de Géographie, FLASH, UNB, 157 p.

Downloads

Publié

Comment citer

Numéro

Rubrique

Licence

Copyright (c) 2023 SAHGUI Nékoua Pomidiri Joseph