14 |Prise de risque de contamination de la covid-19 chez les infirmiers de quatre structures hospitalières de Libreville-Gabon: recherche par la représentation, les croyances illusoires et culturelles

Risk taking of covid-19 contamination among nurses in four hospital facilities in Libreville-Gabon: research through representation, illusory and cultural beliefs

Mots-clés:

Contamination| Croyances culturelles | Croyances illusoires | Infirmier| Prise de risque | Représentation|Résumé

Cette recherche est menée dans le contexte de la pandémie Covid-19. La maladie a causé plus de 1400 000 décès dans le monde, ce nombre s’élève à plus de 51 700 morts en Afrique en novembre 2019 après seulement 10 mois de découverte. A l’absence de vaccin, cette pandémie représente un réel problème de santé public. Malgré cela, il y a des soignants qui adoptent une attitude de désinvolture face à cette pandémie. L’objectif est de savoir pourquoi la prise de risque est attachée à la représentation et aux croyances illusoires et culturelles. L’outil utilisé est une échelle de Likert, l’échantillon (N= 107) est tout-venant. Des régressions multiples ont été réalisées à l’aide de SPSS. Il y a un effet prédicteur de la chance personnelle face au péril (CPFP) sur la pratique d’un patient Covid-19 (PSP-Cov) (p<.001) ; un effet prédicteur de la conviction de la non victimisation de la malchance (CNVM) sur le non-port d’équipements de protection individuelle (NP-EPI) (p<.004) ; un effet prédicteur de la croyance divine (CROD) sur le non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS) (p<.002) ; un effet prédicteur de la croyance divine (CROD) sur le non-port d’équipements de protection individuelle (NP-EPI) (p<.002) ; et un effet prédicteur de la glorification pieuse (GLOPI) sur la non-pratique des mesures.

Introduction

Toute personnequi s’inscrit dans la réalisation d’une œuvre de quelque nature soit-elle, se confronte aux difficultés qu’elle se doit de surmonter afin d’atteindre ses objectifs (P. Mihindou Boussougou, 2015, p.10). En milieu hospitalier, les difficultés que doivent surmonter les infirmiers renvoient aux dangers auxquels ils font face en l’occurrence la prise de risque dont ils sont l’objet. La prise de risque, ici évoquée, est jointe à diverses variables entre autres : la confiance en soi face à l’infortune, la foi personnelle permettant de surmonter les périls, la représentation du risque, les espérances religieuses, les croyances illusoires et culturelles, etc. On peut ajouter à ces variables la pénurie ou l’inapplicabilité des EPI (équipements de protection individuel) : masques médicaux, masques de protection respiratoire, gants, blouses, tablier, pratique des gestes d’hygiène, définis parl’OMS (2020, p.5).Travailler dans des conditions sus évoquées expose l’agent du corps médical à des risques, mettant sa vie en danger (D. Muller, 2006, p.8). Ceci interpelle les infirmiers qui exercent dans un milieu professionnel défini comme lieu à risques professionnels (P. Mihindou Boussougou, 2015, p.100). Les infirmiers ont une certaine idée, une représentation des risques de contamination des maladies auxquelles ils sont exposés ; qu’il s’agisse par exemple des maladies nosocomiales (A.M. Seifert, 2012, p.5) ou du Clostridium difficile (A.M. Seifert, 2012, p.5). En effet, les maladies précitées font office d’exemple parce que, les maladies nosocomiales sont contractées lors d’une présence dans une structure de santé (hôpital, clinique, etc.) et le Clostridium difficile est une maladie extrêmement contagieuse, facilement transmissible d’un patient à une tierce personne, soit dans l’air, soit par contact direct, ou par objet interposé. Tel est le cas de la Covid-19. Le milieu hospitalier est un milieu à risques de contamination (P. Mihindou Boussougou, 2015, p.100). Les infirmiers sont donc quotidiennement exposés aux risques de contamination. Rappelons qu’en milieu hospitalier, les infirmiers constituent la catégorie professionnelle qui est au premier front de la Covid-19, eu égard au fait qu’ils administrent les premiers soins aux patients contaminés. La présente recherche est menée sous l’angle de la représentation, des croyances illusoires et culturelles attachées aux pratiques à risques des infirmiers. Dès lors, on peut penser que la représentation et les croyances guident leur prise de risque de contamination de la Covid-19. En effet, la contamination de la Covid-19 n’épargne aucune classe sociale, aucun continent, ni la religion sans oublier les catégories socioprofessionnelles. La contamination de la Covid-19 renvoie à l’existence d’un fait réel qui peut nuire à la santé des infirmiers. Selon Le Devoir (2020, p.1), les Etats Unis ont enregistré plus de (5701679 cas) ; le Brésil (3605783 cas) ; l’Inde (3106348 cas) ; la Russie (954328 cas), l’Afrique du Sud (609773 cas) ; le Nigeria (52227 cas) ; le Gabon (9131 cas). La Covid-19 est un véritable problème de santé publique dans le Monde. Les contaminations sont avérées, et la proportion d’infirmiers courant un risque de contracter la Covid-19 selon Ouest France et Reuters (2020, p.1), serait au moins de 90000 soignants à l’échelle mondiale. Ce chiffre pourrait être deux fois plus élevé (Ouest France et Reuters, 2020, p.1). Au regard de ce fait, on peut penser que la représentation, lescroyances illusoires et culturelles des infirmiers constitueraient des explications de leurs prises de risques. Car, le fait de poser des actes qui exposent aux risques résulte des croyances illusoires et de l’idée que l’on a de se croire plus fort que le risque (B. Cadet, D. Hermand, M. T. Munoz Sastre et D.R. Kouabenan,2006, p.141). La représentation, les croyances illusoires et culturelles annihilent donc l’idée du risque et de la contamination afin de laisser place à la prise de risque. La représentation, les croyances illusoires et culturelles sont par conséquent des formes des connaissances et d’idées que les infirmiers admettent comme justes et favorables à la prise de risque. De ce fait, B. Cadet, D. Hermand, M.T. Munoz Sastre et D.R. Kouabenan (2006, p.134), pensent que les individus adhèrent à leurs croyances dans la mesure où celles-ci dirigent leurs pensées et commandent leurs actions ou donnent du sens à leur vie. Selon R.D. Kouabenan (2003, p.453), les croyances et les représentations des différents acteurs des situations de travail sont déterminantes dans leurs attitudes et comportements devant le risque, mais aussi dans leur décision d’adhérer ou non à un programme de prévention. La représentation évoquée dans cette recherche renvoie à la manière dont les infirmiers appréhendent le risque de contamination de la Covid-19, le construisent et lui donnent sens.

En effet, la représentation, les croyances illusoires et culturelles influencent les jugements sur les risques et les inférences causales. Elles influent inévitablement sur les attitudes des infirmiers. L’objectif de cette recherche est de savoir en quoi la prise de risque, chez les infirmiers enquêtés, est-elle attachée à leurs représentations et à leurs croyances illusoires et culturelles. L’intérêt de mener une telle recherche en milieu hospitalier gabonais s’explique par le fait que des recherches relatives aux contaminations (P. Mihindou Boussougou, 2020, p.1; P. Mihindou Boussougou, 2015, p.11 ; P. Mihindou Boussougou, 2014, p.35 ; L. Sounda, 2018, p.213) ont été réalisées en ce milieu. Mais, jusqu’ à l’état actuel des connaissances aucune recherche en lien avec les représentations, les croyances illusoires et culturelles sur la prise de risque de contamination n’a été menée en milieu hospitalier gabonais. On pourrait dire que, les infirmiers trouvent refuge et réconfort dans des croyances illusoires et culturelles lesquelles s’inscrivent autour de la pensée envers Dieu (P. Mihindou Boussougou, 2015, p.242). Cette assurance de protection de Dieu altère la représentation des risques et induit des illusions à l’exemple de l’illusion de contrôle (perception exagérée de son pouvoir de maîtriser les risques perçus), l'illusion d'invulnérabilité (tendance à se percevoir comme peu susceptible de subir des conséquences malheureuses) et l'optimisme irréaliste (tendance à percevoir les éventualités sous un angle toujours positif et à penser que les événements négatifs sont moins susceptibles de nous arriver).Tout ceci contient des schèmes parmi lesquels les us et coutumes, les croyances et les pratiques religieuses (Kouabenan, 2003, p.455). En effet, les explications qui précèdent sont naïves, parce que ne reposant sur aucune méthodologie d’investigation rigoureuse (B. Cadet, D. Hermand, M.T. Munoz Sastre et D.R. Kouabenan, 2006, p.301). Elles tirent leur origine dans les représentations et les croyances des individus concernant les situations à risques et l’appréciation de leurs propres capacités à y faire face (D. R. Kouabenan, 1999, p.16). A l’issue de ce qui précède, posons l’hypothèse que, chez les infirmiers du CHUL, de l’hôpital Egypto-gabonais, de l’hôpital de Melen et du CHU-mère et enfant, la prise de risque de contamination de la Covid-19 a pour déterminants la représentation, les croyances illusoires et culturelles. De cette hypothèse découle la question de savoir : comment comprendre que la Covid-19 tue des milliers des personnes à travers le monde, plus de 176 802 morts aux États Unis ; 114 744 au Brésil ; 57 542 en Inde ; 16 341 en Russie, 4669 en Afrique du Sud ; 1002 au Nigeria ; plus de 53 morts au Gabon (Le Devoir, 2020, p.1), mais les infirmiers continuent dans la prise de risque. Ainsi, S. Andezian (1985, p.25), pense que tout groupe socioculturel a une manière spécifique d’appréhender et d’expliquer les notions de santé et de maladie. Les notions de santé et de maladie dépendent complètement de sa vision du monde, de la vie, de la mort et de son système de croyance. Le moi africain étant plus social qu’individuel (A. Stamme, 1995 p.28), pour les soignants africains la souffrance de l’autre a des répercussions sur eux par effet miroir (P. Mihindou Boussougou, 2015, p.242). Dès lors, chez les infirmiers gabonais, l’acte thérapeutique ne comporte aucun risque, il est plutôt positif que négatif (P. Mihindou Boussougou, 2015, p.242). Fort de ce fait, pour l’infirmier gabonais tant que sa relation avec Dieu est en parfaite harmonie, il n’y a pas de raisons qu’il soit sujet d’une quelconque contamination ou de mort (P. Mihindou Boussougou, 2015, p.242). Son initiative professionnelle étant salutaire dans la mesure où il donne la guérison ou l’espoir de vivre, il n’y a aucune raison qu’il soit sujet d’une infortune. A cet effet, pour les infirmiers gabonais, la croyance en Dieu a une dimension sociale qui apparaîtrait lors des soins ou des pratiques les exposant à des situations qui menaceraient leur santé (P. Mihindou Boussougou, 2015, p.224). Cette dimension sociale se matérialise en se confiant à Dieu par le truchement de la méditation ou de la prière. Cet attachement à Dieu est pour les infirmiers gabonais le seul garant de la protection infaillible contre toutes contaminations. Pour ces infirmiers, leur corps de métier est noble, louable et bénissant aux yeux de Dieu (P. Mihindou Boussougou, 2015, p.224). Dès lors, étant des prometteurs de la santé, il est hors de question qu’ils soient sujets à des contaminations. Par conséquent, pour eux la prise de risque n’a aucune portée néfaste, car les affaires du corps, c’est-à-dire la maladie et l’infortune sont en partie liées avec le capital de Dieu (J. Tonda, 2002, p.225).

Considération théorique

La représentation étant une activité mentale qui assure la planification et le guidage de l’action (J. Leplat, 1992, p.269), et les croyances étant des formes de représentations, la théorie de la représentation sociale (J.C. Abric, 1987, p.64) constitue la base théorique de cette recherche. Car, pour comprendre le monde environnant, les individus ont besoin des cadres de référence et des normes pour prendre position face à des situations qui les incombent. Pour ce faire, un certain nombre des variables permettent de comprendre les individus face à des situations inhérentes à leurs milieux notamment les effets indésirables comme les contaminations professionnelles chez les infirmiers (P.MihindouBoussougou, 2015, p.58). Ces effets indésirables chez les infirmiers découlent des conduites à risques c’est-à-dire à des actes volontaires résultant d’un choix délibéré qui peut s’expliquer par le non-respect des mesures de sécurité, par exemple. Ainsi, d’après A. Leroi-Gourhan (1945, p.25), l’évolution des pratiques sociales ou professionnelles est un déterminant puissant dans le changement d’état des représentations sociales. Pour S. Moscovici (1969, p.9), D. Jodelet (1984, p.362) et J.C. Abric (1987, p.64), ces représentations sociales permettent de comprendre les attitudes et les comportements des individus aussi bien en situation individuelles qu’en situation de groupe. De ce fait, la représentation sociale de la Covid-19, peut influencer les attitudes et les comportements des infirmiers dans la prise de risque. C’est pourquoi, les attitudes et les comportements des infirmiers nous permettent de comprendre les facteurs de la prise de risques. On peut alors penser que chez les infirmiers enquêtés, la prise de risque de contamination de la Covid 19 est liée à leur représentation notamment les croyances culturelles illusoires de la maladie. Pour cela, ils se protègent en fonction de la représentation qu’ils ont de la Covid-19, en s’appuyant sur leurs croyances illusoires et culturelles. Par rapport à ce qui précède, T. Apostolidis ; G. Duveen et N. Kalampalikis (2002, p.7) pensent que, dans la perspective des représentations sociales, le caractère fondamental des croyances se pose par leur présence dynamique dans la vie sociale. C’est le pouvoir des croyances qui fournit à la fois la force à travers laquelle les représentations constituent nos réalités et leur donnent sens.

Méthodologie

1. Méthodologie

1.1. Cadre de recherche

Les services des urgences de quatre structures hospitalières de Libreville-Gabon (CHUL, hôpital Egypto-gabonais, hôpital de Melen, et CHU-mère et enfant) ont servi de cadre de recherche. Le choix du service des urgences est dû au fait qu’il est le service chargé d’accueillir et de prendre en charge les malades et les blessés qui se présentent d’eux-mêmes ou sont amenés par les services de secours (Les urgences, 2015, p.1). C’est un service fortement fréquenté par les malades. Quant au choix de ces quatre structures hospitalières, il s’explique par leurs particularités : la première structure susnommée est l’hôpital de référence au Gabon. Il a pour vocation la prise en charge sanitaire, médicale et la recherche scientifique. La deuxième est un hôpital d’arrondissement, il administre des tests de la Covid-19 quotidiennement aux personnes qui font des voyages entre les régions du pays. La troisième est un hôpital régional situé entre deux communes. Il reçoit les patients venant de deux communes. Ledit hôpital partage le même environnement que le centre psychiatrique, qui traite chaque jour des malades atteints des problèmes de santé mentale. Le personnel soignant y travaillant est potentiellement à risques à cause de l’insalubrité des lieux mais aussi au non-respect des mesures de distanciation physique. Quant à la quatrième structure,elle est la plus grande maternité du Gabon où les femmes y accouchent quotidiennement. Il convient de préciser également que, les infirmiers enquêtés n’interviennent pas tous dans ces centres de santé choisis mais travaillent dans l’une des quatre structures hospitalières.

1.2. Variables de recherche

S’appuyant sur la théorie de la représentation sociale de J.C. Abric (1964), les variables de cette recherche ont pour base la prise de risque. C’est autour d’elle que se construit la représentation, d’une part, et se détermine la nature de liens entre les variables en étude, d’autre part. Dans la représentation, les croyances illusoires et culturelles les variables indépendantes retenues sont la chance personnelle face au péril (CPFP), variable définie comme comportement d’ajustement optimal aux circonstances (p. Gabilliet, 2016, p.1). De plus, cette représentation se focalise également sur la conviction de la non-victimisation de la malchance (CNVM), la croyance divine (CROD) et la glorification pieuse (GLOPI). Et dans la prise de risque de contamination de la Covid-19 chez les infirmiers, les variables dépendantes choisies sont la pratique sur un patient Covid-19 (PSP Cov) ; le non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI) ; la non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH) et le non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS). Les variables indépendantes susdites et les variables dépendantes susmentionnées ont été croisées pour vérifier si la représentation, les croyances illusoires et culturelles sont des déterminants de la prise de risque de contamination de la Covid-19 chez les infirmiers enquêtés. Les corrélations entre les variables indépendantes et les variables dépendantes sont présentées dans le (tableau n°1). Les croisements ont été effectués entre la chance personnelle face au péril (CPFP) et la pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) (tableau n°2), la non-victimisation de la malchance (CNVM), la croyance divine (CROD) et le non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI) (Tableau n°3) ; la glorification pieuse (GLOPI) et la non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH) (Tableau n°4). Puis le non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS) et la croyance divine (CROD) (tableau n°5).

1.3. Population de recherche

La collecte des données, effectuée entre mars et juin 2020, s’est faite à l’aide d’une échelle de type Likert à 4 dimensions, 15 questions et 4 items. Le premier item avait pour objet d’obtenir des données sur la chance personnelle face au péril (CPFP) et la pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov); le deuxième était celui d’acquérir des informations sur la conviction de la non-victimisation de la malchance (CNVM); la croyance divine (CROD) et le non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI); le troisième avait pour but d’avoir des informations sur la glorification pieuse (GLOPI) et la non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH), et le quatrième item consistait d’avoir des informations sur le non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS), et la croyance divine (CROD). Les enquêtés étaient des infirmiers de l’une de quatre structures hospitalières. Les critères d’inclusion qui ont prévalu étaient : faire partie de la population infirmière de l’une des structures, être volontaire et disponible à remplir l’échelle. Concernant les critères d’exclusion, ils étaient en lien avec la non-appartenance à la population infirmière de l’une des structures. Aucune loi de probabilité n’a prévalu pour obtenir l’échantillon. C’est un échantillon tout-venant. Les femmes étaient majoritaires à remplir l’échelle. Ceci peut s’expliquer par le fait que le métier d’infirmier est un métier à caractère social. L’échelle a été remplie par 57 infirmiers du CHUL (24 hommes / 33 femmes) ; 12 infirmiers de l’hôpital Egypto-gabonais (3 hommes / 9 femmes) ; 17 infirmiers de l’hôpital de Melen (7 hommes / 10 femmes) et 21 infirmiers du CHU-Mère/enfant (6 hommes / 15 femmes), N=107. Pour analyser les données, des analyses de régression multiple ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS

1.4. Traitement des données

Le dépouillement s’est fait avec le logiciel Excel. Les croisements faits avaient pour objectif de voir s’il y avait des significativités entre les variables indépendantes et les variables dépendantes. Ces croisements ont été faits ainsi qu’il suit : la chance personnelle face au péril (CPFP) et la pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) ; la conviction de la non- victimisation de la malchance (CNVM), la croyance divine (CROD) et le non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI) ; la glorification pieuse (GLOPI) et la non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH), puis le non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS) avec la croyance divine (CROD).

Résultats

2. Résultats

2.1. Présentation des corrélations et des écart-types des variables indépendantes et dépendantes

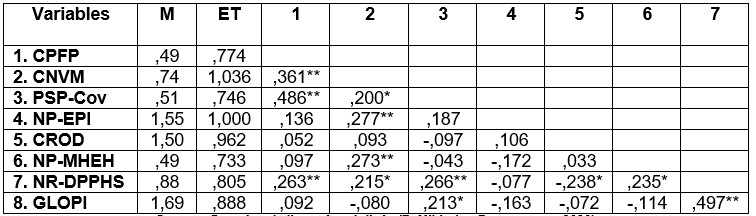

Le (Tableau n°1) est la matrice de corrélations issue de l’analyse de régression. Cette matrice présente les liens entre les variables. Certains liens sont positifs (cela explique que les valeurs d’une variable tendent à augmenter lorsque celles de l’autre variable augment) et d’autre liens négatifs (ceci indique que les valeurs d’une variable tendent à augmenter lorsque celles de l’autre variable diminuent). Concernant les liens positifs, nous avons premièrement les variables non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH) et non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS), coefficient de corrélations (r =,235 ; seuil de 0.05) (bilatéral), d’une part. Il y a aussi, les variables conviction de la non-victimisation de la malchance (CNVM) et le non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI), coefficient de corrélations (r =,277 ; seuil de 0.01) (bilatéral), d’autre part. Toujours au titre de liens positifs, il existe une corrélation positive (r = ,200 ; seuil de 0.05) (bilatéral) pour les variables conviction de la non-victimisation de la malchance (CNVM) et pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov). La corrélation est aussi positive (r= ,361 ; seuil 0.01) (bilatéral) entre les variables chance personnelle face au péril (CPFP) et conviction de la non-victimisation de la malchance (CNVM). Eu égard à ce qui précède, d’autres corrélations positives sont présentées dans cette matrice à l’instar de la corrélation (r = ,486 ; seuil de 0.01) (bilatéral) entre les variables pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) et chance personnelle face au péril (CPFP). Il y a aussi une corrélation positive (r =,263 ; seuil de 0.05) (bilatéral) entre les variables non-respect de la distanciation physique et pratique d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS) et la chance personnelle face au péril (CPFP). Et une corrélation positive entre les variables non-victimisation de la malchance (CNVM) et le non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS) (r =,215 ; seuil de 0.05) (bilatéral). Il en est de même pour les variables pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) et non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH), (r = ,273 ; seuil de 0.01) (bilatéral). Au regard de ce qui précède, il convient de souligner que toutes les variables précitées ne sont pas les seules à avoir des liens positifs dans la matrice de corrélation. Parce que d’autres variables à l’instar de la pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) et le non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS), (r = ,266 ; seuil de 0.01) (bilatéral) ; de la pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) et la glorification pieuse (GLOPI), (r = ,213 ; seuil de 0.05) (bilatéral) ; et des variables glorification pieuse (GLOPI) et non-respect de la distanciation physique et de pratique d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS), (r = ,497 ; seuil de 0.01) (bilatéral). Disons, en définitive, que quand bien même toutes les variables précitées ont des liens positifs, il n’en demeure pas moins de souligner que certaines ont des liens négatifs à l’exemple de la variable croyance divine (CROD) et la variable non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS), (r = -,238 ; seuil de 0.05) (bilatéral). En effet, les corrélations présentées dans le (Tableau n°1) ont pour objet de savoir si la chance personnelle face au péril (CPFP) est un déterminant de la pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) et savoir si la conviction de la non-victimisation de la malchance (CNVM) et la croyance divine (CROD) sont des déterminants du non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI), d’une part. Elles ont aussi pour objet de savoir si la glorification pieuse (GLOPI) est un déterminant de la non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH), puis savoir si la croyance divine (CROD) est aussi un déterminant du non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS), d’autre part. Le (tableau n°1) présente aussi les moyennes et les écarts-types. CPFP (M = ,49 ; ET = ,774) ; CNVM (M = ,74 ; ET = 1,036) ; CROD (M = 1,50 ; ET = ,962) ; NR-DPPHS (M =,88 ; ET = ,805) ; GLOPI (M = 1,69 ; ET = ,888). Le fait qu’il y ait un effet prédicteur de la variable chance personnelle face au péril (CPFP) sur la variable pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) s’explique à partir du fait que sa moyenne et son écart-type se rapprochent de la moyenne et de l’écart-type de (PSP-Cov) (M =,51 ; ET = ,746). Cette explication vaut pour les variables : croyance divine (CROD) dont la moyenne et l’écart-type se rapprochent de ceux du non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI) (M = 1,55 ; ET = 1,000). Les corrélations des données recueillies auprès des hôpitaux précités démontrent que la prise de risque de contamination de la covid19 a pour déterminants la représentation, les croyances illusoires et culturelles de la maladie.

Tableau n°1 : Corrélations moyennes et écarts-types entre les variables indépendantes et les variables dépendantes

Source : Données de l’enquête réalisée (P. Mihindou Boussougou, 2020)

**La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Variables = ensemble de modalités croisées dans l’analyse de régression.

M = moyenne.

ET = écarts-types.

2.2. Présentation des principaux indices des variables (CPFP) et (PSP-Cov) puis l’effet prédicteur de la variable (CPFP) sur la variable (PSP-Cov)

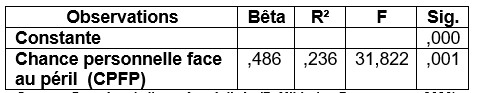

Le (Tableau n°2) montre les principaux résultats de l’analyse de régression multiple du prédicteur chance personnelle face au péril (CPFP). Ses principaux indices sont le coefficient de régression (B), la variabilité (F), le seuil de significativité (Sig.) et le coefficient de corrélation élevé au carré (R²). Il y a un effet prédicteur de la variable chance personnelle face au péril (CPFP) sur la variable pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) (p< .001). La variable chance personnelle face au péril (CPFP) prédit la variation de la variable pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov) à (23%).

Tableau n°2 : Croisement de la variable chance personnelle face au péril (CPFP) avec la variable pratique sur un patient Covid-19 (PSP-Cov)

Source : Données de l’enquête réalisée (P. Mihindou Boussougou, 2020)

*Bêta = coefficient de régression, R² =

Coefficient de corrélation élevé au carré.

**F = variabilité, Sig. = seuil de significativité.

2.3. Présentation des principaux indices des variables (CNVM) et (CROD3 avec la variable (NP-EPI) et leurs effets prédicteurs

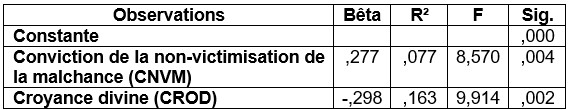

Le (Tableau n°3) montre les principaux résultats de l’analyse de régression multiple des prédicteurs conviction de la non-victimisation de la malchance (CNVM) et la croyance divine (CROD). Leurs principaux indices sont le coefficient de régression (B), la variabilité (F), le seuil de significativité (Sig.) et le coefficient de corrélation élevé au carré (R²). Il y a un effet prédicteur de la variable conviction de la non-victimisation de la malchance (CNVM) sur la variable non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI) (p< .004). Puis il y a un effet prédicteur de la variable croyance divine (CROD) sur la variable non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI) (p< .002). La variable croyance divine (CROD) prédit la variation de la variable non-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI) à (16%). Elle est la variable la plus prédictive de nos deux variables.

Tableau n°3 : Croisement des variables conviction de la non-victimisation de la malchance (CNVM) et croyance divine (CROD) avec la variablenon-port d’équipement de protection individuelle (NP-EPI)

Source : Données de l’enquête réalisée (P. MihindouBoussougou, 2020)

2.4. Présentation des principaux indices des variables (GLOPI) et (NP-MHEH) puis l’effet prédicteur de la (GLOPI) sur le (NP-MHEH)

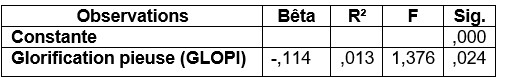

Le (Tableau n°4) montre les principaux résultats de l’analyse de régression multiple du prédicteur glorification pieuse (GLOPI). Ses principaux indices sont le coefficient de régression (B), la variabilité (F), le seuil de significativité (Sig.) et le coefficient de corrélation élevé au carré (R²). Il y a un effet prédicteur de la variable glorification pieuse (GLOPI) sur la variable non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH) (p< .024). La glorification pieuse (GLOPI) prédit la variation de la variable non pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH).

Tableau n°4 : Croisement de la variable glorification pieuse (GLOPI) avec la variable non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier (NP-MHEH)

Source : Données de l’enquête réalisée (P. MihindouBoussougou, 2020)

2.5. Présentation des principaux indices des variables (NR-DPPHS) et (CROD) puis l’effet prédicteur de la (CROD) sur le (NR-DPPHS)

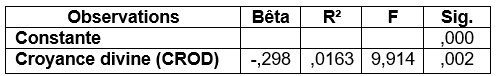

Le (Tableau n°5) montre les principaux résultats de l’analyse de régression multiple du prédicteur croyance divine (CROD). Ses principaux indices sont le coefficient de régression (B), la variabilité (F), le seuil de significativité (Sig.) et le coefficient de corrélation élevé au carré (R²). Il y a un effet prédicteur de la variable croyance divine (CROD) sur la variable non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS) (p<.002). La croyance divine (CROD) prédit la variation de la variable non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS).

Tableau n°5 : Croisement de la variable non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire (NR-DPPHS) avec la variable croyance divine (CROD)

Source : Données de l’enquête réalisée (P. Mihindou Boussougou, 2020)

Conclusion

Conclusion

La prise de risque de contamination de la Covid-19 est en lien avec la représentation, les croyances illusoires et culturelles chez les infirmiers des services hospitaliers gabonais. Cette absence de prise de conscience du risque de contamination constitue une préoccupation majeure. Cette problématique est un enjeu pour les institutions qui ont à cœur la prévention et le bien- être au travail. Travaillant dans un milieu à risques, il conviendrait aux infirmiers de respecter scrupuleusement les mesures de sécurité c'est-à-dire appliquer le port d’équipement de protection individuelle, la mise en pratique des mesures de protection de l’environnement hospitalier et l’application de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire avant et après pratiquer sur un patient Covid-19. Car les résultats démontrent que leurs représentations, croyances illusoires et culturelles sont des déterminants de la prise de risque de contamination de la Covid-19. In fine, on peut penser que, pour ces infirmiers, la prise de risque de contamination de la Covid-19 a pour déterminants la confiance en soi face à l’infortune ; la foi personnelle permettant de surmonter l’écueil ; la chance personnelle face au péril, la conviction de la non-victimisation de la malchance, d’une part. Et d’autre part, on peut présager que, chez ces infirmiers, la prise de risque de contamination de la Covid-19 a pour déterminant la représentation des risques ou de la maladie. Les hypothèses ci-dessus mentionnées s’arc-boutent sur le fait que les résultats montrent des liens significatifs entre les variables mises en études : il y a un effet prédicteur de la variable chance personnelle face au péril sur la variable pratique sur un patient Covid-19 ; il y a un effet prédicteur de la variable conviction de la non-victimisation de la malchance sur la variable non-port d’équipement de protection individuelle. Puis il y a un effet prédicteur de la variable croyance divine sur la variable non-port d’équipement de protection individuelle. Il y a aussi un effet prédicteur de la variable glorification pieuse sur la variable non-pratique des mesures d’hygiène de l’environnement hospitalier ; et un effet prédicteur de la variable croyance divine sur la variable non-respect de la distanciation physique et des pratiques d’hygiène sanitaire. Fort de ce qui précède, il est impérieux d’aménager les conditions de travail de ces soignants. Dans le souci de se prémunir contre la contamination de la Covid-19, les infirmiers doivent chaque jour de travail respecter les pratiques de sécurité et de santé au travail.

Références

Références bibliographiques

ABRIC Jean Claude, 1987, Coopération, compétition et représentations sociales, Cousset, DelVal.

ANDEZIAN Sossie, 1985, « Nouvelles représentations de la santé et de la maladie : la dialectique entre traditions et modernité », Université de Laval [En ligne], www.researchgate.net/publication/265047387_Socio

APOSTOLIDIS Thémis, DUVEEN Gérard et KALAMPALIKIS Nikos, 2002, « Représentations et croyances », Psychologie et Société, 5(1), p.7-11.

BENKIMOUN Paul, 2020, « Coronavirus : la contamination, un risque permanent pour les soignants», planèteCoronavirus et Pandémie de Covid-19[En ligne], www.lemonde.fr › planète › article › 2020/03/19 ›.

BRAHIC André, 2013, « Science et croyance : l'illusion du vrai et la certitude du faux », Raison présente,1(188), p.59-85.

BRAHIC André, 2013, « Croyance et connaissance », Raison présente[En ligne], https://doi.org/10.3406/raipr.2013.4505.

CADET Bernard et KOUABENAN Remi Dongo, 2005, « Evaluer et modéliser les risques : apports et limites de différents paradigmes dans le diagnostic de sécurité », Le travail humain,1(68), p.7-35.

CADET Bernard, HERMAND Danièle, MUNOZ SASTRE Maria Teresa et KOUABENAN Dongo Remi, 2006, Psychologie du risque : Identifier, évaluer, prévenir, Bruxelles, De Boeck.

COMITE DE PILOTAGE DE LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS AU GABON (COPIL), 2020, « Un second médecin décède du Covid-19 au Gabon », Santé[En ligne], https://gabonactu.com .

DOBSON John, 2008, « Finance education in us business schools: toward a moral ideology », Finance et bien Commun, 1(30), p.30-39.

CROISSANT EPHRAÏM Gérard, 2007, Psychologie et progrès spirituel, Le grand Montaigu, Arsis.

GABILLIET Philippe, 2016, « Peut-on fabriquer sa chance ? », Psycho [En ligne], www. Philippe Gabilliet.com.

GROUPE D'ETUDE SUR LE RISQUE D'EXPOSITION DES SOIGNANTS (GERES), 2018, « Epidémiologie du risque infectieux lié aux accidents exposant au sang (AES) », Risque de transmission du VIH, VHC, VHB [En ligne], www.geres.org › uploads ›.

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC (INSPQ), 2020, « Sars-Cov2-prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de soin », Gouvernement du Québec[En ligne], www. Inspq.qc.ca publication.

JODELET Denise, 1984, « Réflexions sur le traitement de la notion de représentation sociale en psychologie sociale », Communication. Information médias théories, 6(3) p.14-40.

KOUABENAN Dongo Remi, 1999, Explication naïve de l'accident et prévention, Paris, PUF.

KOUABENAN Dongo Remi, 2001, « Culture, perception des risques et explications des accidents », Bulletin de psychologie, 54(3), p.329-342.

KOUABENAN Dongo Remi, 2003, « Management de la sécurité: rôle des croyances et des perceptions », La psychologie du travail, 3(5), p.453-474.

Le DEVOIR, 2020, « Coronavirus, ou COVID-19 », spécial [En ligne], https://www.ledevoir.com.

LEPLAT Jacques, 1985, « Les représentations fonctionnelles dans le travail », Psychologie française, 30(1), p.269-275.

LEROI-GOURHAN, André, 1945, Evolution et techniques II-Milieu et techniques, Bruxelles, De Boeck Université.

Les urgences, 2015, « Ce que vous devrez savoir sur les services d’urgence »,Au service de votre santé[En ligne], www.hopital.fr.

MBASSA MENICK Daniel, 2010, « La religiosité thérapeutique en Afrique noire. Une piste pour une nouvelle forme d’assistance médicale et psychiatrique ? », Perspectives Psy 49(4), p.339-356.

MANDELA. Nelson, 2010, « Le dictionnaire des citations »,Citation de célébrité[En ligne], www.citation-de célèbre.com.

MIHINDOU BOUSSOUGOU Parfait, 2014, « Représentation des risques d’accident typiques du milieu hospitalier, leurs causes chez les infirmiers du CHL-Gabon : Approche psychosociale du travail et des organisations », Revue mosaïque, 12(1), p.35-46.

MIHINDOU BOUSSOUGOU Parfait, 2015, Représentation des risques d’accident typiques du milieu hospitalier chez les infirmiers du CHL-Gabon: Approche psychosociale du travail et des organisations, Thèse de doctorat de l’Université de Picardie Jules Verne Amiens, 275 p.

MIHINDOU-BOUSSOUGOU Parfait, 2020, « Conditions de travail et risques de contamination par accident d’exposition au sang chez les sages-femmes infirmiers et médecins urgentistes du CHU de Libreville-Gabon », Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 173-182.

MOSCOVICI Serge, 1969, « The group as a polarizer of attitudes », Journal of personality and social psychology, 12(2), p.125-35.

MULLERDominique, 2006, « Aider et risques », Citation de célébrité [En ligne], www. Citation-de célèbre.com.

OMS, 2020, « Utilisation rationnelle des équipements de protection individuelle (EPI) contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et éléments à considérer en cas de grave pénurie », Orientations provisoires [En ligne], https://apps.who.int/iris/handle/10665/331765 .

ONY, Roger, 2020, « Coronavirus : les endroits où le risque de contamination est le plus élevé », Santé [En ligne], Lescrieursduweb.com.

Ouest France et Reuters, 2020, « Plus de 90000 soignants touchés par le Covid-19 dans le monde », Menu [En ligne], amp. Ouest-France.

SEIFERT Ana Maria, 2012, Prévention des risques de transmission des infections : connaitre les pratiques formelles et informelles du personnel hospitalier, Thèse de doctorat de l’Université de Laval Québec, 154p.

SOUNDA Love Leaticia, 2018, L’accès aux soins au Gabon : écart entre la stratégie politique et les pratiques de santé, Thèse de doctorat de l’Université de Lorraine, 382p.

STAMME Anne, 1995, Les religions africaines, Paris, PUF.

TONDA Joseph, 2002, La Guérison divine en Afrique centrale Congo, Gabon, Paris, Karthala.

WAKKER Peter, 2004, « Theoretical note: on the Composition of risk preference and belief », Psychological review, 1(1), p.236-241.

Downloads

Publié

Comment citer

Numéro

Rubrique

Licence

Copyright (c) 2023 MIHINDOU BOUSSOUGOU Parfait