16 |Itinéraires thérapeutiques des malades de l’Ulcère de Buruli : cas des localités rurales du département de Zoukougbeu

Therapeutic routes for patients with Buruli ulcer: case of rural localities in the department of Zoukougbeu

Mots-clés:

Zoukougbeu| Itinéraire| Localités rurales| thérapie| ulcère de Buruli|Résumé

Localisé dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, le département de Zoukougbeu est l’une des circonscriptions administratives de la région du Haut-Sassandra. Ce département appartient au district sanitaire de Daloa. Il compte 110 514 habitants (RGPH, 2014). Ces populations souffrent de plusieurs pathologies dont la plus persistante est l’Ulcère de Buruli. En effet, l’on enregistre 175 cas de malades soit un taux d’incidence de 1,58‰ (PNLUB, 2018). L’objectif de cette étude est de montrer les itinéraires thérapeutiques des malades de l’Ulcère de Buruli dans les localités rurales du département de zoukougbeu. L’exploitation des données démographiques, des registres de consultation et l’entretien avec les populations ont permis d’avoir des données nécessaires à la réalisation de cet article. Les résultats de l’étude montrent une inégale répartition spatiale de l’Ulcère de Buruli dans le département de zoukougbeu. Les taux de contamination les plus importants se trouvent dans la sous-préfecture de Grégbeu avec 49,11%. Nos résultats ont révélé aussi l’existence de deux itinéraires thérapeutiques pour le traitement de l’Ulcère de Buruli dans le département. Il s’agit des itinéraires thérapeutiques traditionnel (23%) et moderne (77%). L’itinéraire thérapeutique moderne est dans la plupart des cas l’ultime recours des malades. Les patients arrivent généralement à un stade critique ; c’est-à-dire à une phase d’ulcération, conduisant à de graves infirmités physiques des membres à vie. Enfin, les agents de santé communautaire et les partenaires sociaux sont d’un apport très appréciable dans la lutte contre l’ulcère de buruli à zoukougbeu. Ceux-ci se présentent comme un remède aux barrières géographiques et financières à l’accès aux services de santé.

Introduction

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire est confrontée au problème de santé publique. Ce problème est plus crucial en milieu rural qu’en ville. En effet, l’accès aux soins sanitaires est très pénible pour les populations rurales. De ce fait, elles utilisent des remèdes curatifs et préventifs traditionnels pour lutter contre les pathologies. Parmi elles, figure l’Ulcère de Buruli. Cette pathologie se manifeste par une infection chronique nécrosante de la peau et des tissus mous dont la bactérie pathogène responsable est le mycobacterium ulcerans (B. Coulibaly et al, 2015, p.17).

Considérée comme maladies infectieuses émergentes par l’organisation mondiale de la santé en 1998. L’Ulcère de Buruli est l’une des 17 maladies tropicales négligées qui affecte plus les ruraux en Côte d’Ivoire. Elle occupe le deuxième rang des maladies mycobactériennes après la tuberculose et avant la lèpre (J. M. Kanga et al, 2000, p.1). Ce faisant, de 12 cas de malades enregistrés en 1984, le nombre est passé de 5 000 en 1995 à 10 382 en 1997 puis à plus de 20 000 cas cumulés pour atteindre 22 000 cas cumulés en 2005, dont près de 10 000 nouveaux ont été identifiés sur le territoire national (K. S. Diobo, 2012, p.41). Entre 2008 et 2015, le Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli (PNLUB) a enregistré 12 904 cas dans les zones endémiques de la Côte d’Ivoire. Cette endémie n’épargne aucune région du pays dont les principaux foyers sont la région du Bélier, le district autonome de Yamoussoukro, les régions du Tonkpi et du Haut-Sassandra.

Le département de Zoukougbeu, l’épicentre de l’Ulcère de Buruli dans la région du Haut-Sassandra a enregistré 884 cas de personnes atteintes de l’Ulcère de Buruli de 1998 à 2001 dont 539 formes précoces recensées soit une proportion de 61% des cas d’Ulcère de Buruli (J.M. Kanga et al, 2002, p.32). L’éradication de la pathologie a été marquée par la construction depuis 1997 d’un centre de référence de traitement de l’Ulcère de Buruli à Zoukougbeu. Ce centre spécialisé est le fruit de la collaboration entre la Côte d’Ivoire et ses partenaires au développement. Il a pour mission d’améliorer la prise en charge des malades de l’Ulcère de Buruli avec un plateau technique moderne et l’accès à un moindre coût aux médicaments (CSMZ, 2019). Malgré l’existence de ces établissements, de nouveaux cas d’Ulcère de Buruli continuent d’être enregistrés En effet, l’on enregistre 175 cas de malades soit un taux d’incidence de 1,58‰ (PNLUB, 2018). Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : « Quels sont les itinéraires thérapeutiques des malades de l’Ulcère de Buruli dans les localités rurales du département de zoukougbeu ? »

L’objectif de cette étude est de montrer les itinéraires thérapeutiques des malades de l’Ulcère de Buruli dans les localités rurales du département de zoukougbeu. De cet objectif général, découlent les objectifs spécifiques suivants : Spatialiser les zones endémiques ; Identifier les stratégies de lutte contre l’Ulcère de Buruli en fonction des zones endémiques ; et analyser le rôle des agents de santé communautaire et partenaires sociaux dans la lutte contre l’Ulcère de Buruli à Zoukougbeu.

Méthodologie

1. Matériels et Méthodes

1.1. Présentation de la zone d’étude

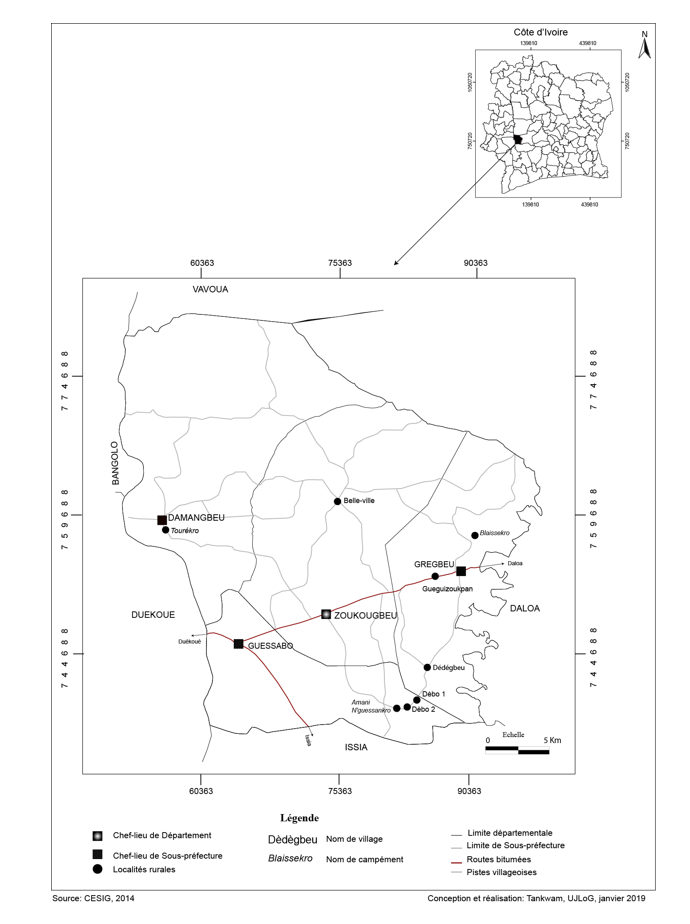

Localisé dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, le département de Zoukougbeu est l’une des quatre circonscriptions administratives de la région du Haut-Sassandra. Elle couvre une superficie de 1595 Km2. Il compte 110 514 habitants répartis dans quatre sous-préfectures (Domangbeu, Grégbeu, Guessabo et Zoukougbeu), 45 principaux villages et 2713 campements (Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, 2016, P. 22). Le département de Zoukougbeu, est limité au nord par le département de Vavoua, à l’ouest par les départements de Duékoué et de Bangolo, à l’est par le département de Daloa et au sud par le département d’Issia (Carte n°1).

Carte n°1 : Présentation de la zone d’étude

1.2. Techniques de collecte des données

La collecte des données s’est faite en deux étapes à savoir la recherche documentaire et l’enquête de terrain. Cette dernière s’est déroulée du 10 août au 15 septembre 2019. La recherche documentaire s’est appuyée sur une synthèse de la littérature consacrée à la pathologie de l’Ulcère de Buruli. Nous avons consulté à cet effet des travaux universitaires, des rapports d’étude et les registres des centres de santé. Cette revue de la littérature nous a permis d’avoir une vision assez globale sur le traitement de la maladie. Aussi les guides d’entretien sont-ils adressés aux agents de santé des lieux d’accueil des patients. Ces entretiens nous ont permis d’avoir le nombre de patients qu’ils reçoivent et leur lieu de provenance. Une enquête auprès des patients a été faite afin de connaître leur comportement face à cette pathologie. Les déterminants de la maladie, l’itinéraire thérapeutique des patients et leur traitement étant les mêmes, nous avons eu recours à cet effet au principe de la saturation de l’information (A. Pires, 1997, p.68) pour la constitution de l’échantillon. Ce principe ne définit pas dès le départ une taille précise de l’échantillon. Il consiste à interroger la population jusqu’à ce que le seuil de saturation de l’information qui est le seuil à partir duquel les réponses fournies ne varient pas soit atteint. Ce procédé nous a permis d’interroger 44 personnes (Tableau n°1). Aussi, pour la fiabilité des réponses, les questionnaires ont été adressés aux parents des malades lorsque ces derniers ont moins de 10 ans. Le choix des villages s’est effectué selon l’importance des malades dans chaque chef-lieu de sous-préfecture en vue d’une meilleure compréhension de l’itinéraire thérapeutique de ces derniers. Cette répartition s’est faite sur les bases de données de 2009 à 2018 du PNLB et du CSMZ.

Tableau n°1 : Répartition des patients selon leur village et leur chef-lieu de Sous-préfecture

Source : Nos enquêtes, août-septembre 2019

1.3. Traitement et analyse des données

Au terme de nos investigations, le traitement informatique des données s’est effectué à partir des logiciels SPSS, Word, Excel et Adobbe illustrator CS 11. Le logiciel SPSS a servi au traitement statistique univarié des données. Les logiciels Word et Excel ont servi respectivement à la saisie du texte et à la réalisation des tableaux et des graphiques tandis que le logiciel Adobe illustrator a permis la confection des cartes.

Résultats

2. Résultats et discussion

2.1. Une inégale répartition spatiale de l’Ulcère de Buruli dans le département de Zoukougbeu

2.1.1. foyers endémiques

L’Ulcère de Buruli est une endémie qui sévit dans le département de Zoukougbeu. Cette maladie s’observe presque dans toutes les localités rurales du département. Elle n’épargne à cet effet aucune Sous-préfecture de la zone avec une forte proportion de patients dans la Sous-préfecture de Grégbeu 49,11%. Le nombre de personnes atteintes par cette pathologie de 2009 à 2018 s’élève à 1177 (Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, 2009 et 2018). Ces personnes sont inégalement réparties dans le département (Carte n°2).

Carte n°2 : Répartition de l’ulcère de buruli dans le département de Zoukougbeu de 2008 à 2019

La carte n°2 révèle une inégale répartition spatiale de la maladie dans le département de Zoukougbeu. Le taux de contamination le plus élevé se trouve dans la Sous-préfecture de Grégbeu avec 49,11%. Elle est respectivement suivie des Sous-préfectures de Zoukougbeu (23,11%) et de Guessabo (19,46%). La circonscription de Domangbeu vient en dernière position avec un taux de contamination de 8,32%. Ainsi, tous les villages de la Sous-préfecture Grégbeu sont considérés comme des foyers endémiques à l’exception du village Bahigbeu 2 soit une proportion de 90%. Dans la circonscription de Zoukougbeu, on constate que les foyers endémiques sont proches de la Sous-préfecture de Grégbeu. Dans cette zone, 50% des villages sont concernés. Par contre, on observe sept foyers endémiques soit une proportion de 58,33%. Dans la circonscription administrative de Domangbeu, on note un seul foyer endémique (25%). La forte proportion observée dans la Sous-préfecture de Grégbeu est liée à sa proximité avec la rivière Lobo. Quant aux Sous-préfectures de Zoukougbeu et Guessabo, leur taux de contamination est relatif à leur proximité avec le centre spécialisé dans le traitement de l’Ulcère de Buruli en l’occurrence le Centre de Santé Saint Michel de Zoukougbeu (CSMZ). En ce qui concerne la zone de Damangbeu, le faible taux de contamination de la maladie enregistré s’explique par l’inaccessibilité des patients au centre de référence. De ce fait, ces populations ont recours à la médecine traditionnelle. Ces résultats confirment ceux de (J.M. Kanga et al, 2004, P.4) et (P. Aubry et al, 2015, p. 2) qui stipulent que l’Ulcère de Buruli est une maladie hydrique. Pour (J.P. Kanga et al., 2004, p. 4), cette maladie se rencontre dans les zones marécageuses ou peu drainées des régions tropicales et subtropicales d'Asie, d'Océanie, d'Amérique latine et d'Afrique. De ce fait, ils soutiennent leur affirmation que 78% des personnes atteintes de cette endémie sont en contact permanent des points d’eau. Quant (P. Aubry P et al, 2015, p. 2), ils estiment que : « la transmission humaine est éventuellement directe transcutanée à partir du réservoir hydro-tellurique ».

2.1.2. Une évolution irrégulière de l’Ulcère de Buruli dans le département de Zoukougbeu

Dans le département de Zoukougbeu, l’Ulcère de Buruli connaît une évolution irrégulière dans le temps. Le nombre de malades enregistré dans le Centre de Santé Saint Michel de Zoukougbeu est passé de 33 en 2009 à 19 en 2018 (Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, 2018) pour un cumul de 175 patients. La figure n°1 indique l’évolution de cette maladie pendant cette période.

Figure n°1 : Courbe d’évolution des malades de l’Ulcère de Buruli fréquentant le CSMZ de 2009 à 2018

Source : PNLUB, 2018

La figure n°1 révèle une évolution de la maladie en dent de scie. Toutefois, le département de Zoukougbeu connaît quatre grandes phases d’évolution de l’Ulcère de Buruli. De 2009 à 2010, on observe une chute drastique de la maladie. Cette chute est relative aux efforts déployés par l’Etat de Côte d’Ivoire et les partenaires. Ceux-ci ont doté certaines localités rurales de cases de santé. Outre ces cases de santé, les agents de santé ont été renforcés par des agents communautaires. Ces agents ont eu pour mission d’une part de sensibiliser les populations afin d’éviter de contracter la maladie et d’autre part d’apporter les premiers soins aux malades et de suivre les patients après leur sortie du Centre de Santé de Saint Michel. Mais de 2010 à 2012, l’effectif des patients a augmenté. Cette augmentation est liée à la crise post-électorale. En effet pendant cette crise, les agents communautaires n’avaient pas accès aux zones endémiques. De plus, le centre de référence fonctionnait au ralenti du fait de son non approvisionnement en médicaments. À partir de 2012 à 2014, on assiste à une baisse du nombre de patients. Ce ralentissement de la maladie est relatif à la gratuité des soins dans les établissements sanitaires en Côte d’Ivoire. Cependant de 2014 à 2018, on note une recrudescence de la pathologie. Cette situation est non seulement liée à la pauvreté mais aussi à la disparition des cases de santé dans le département. Au regard de ce précède, nous convenons avec (M. Kouassi, 2018, p. 47) que la maladie est loin de disparaître du quotidien de la population. Pour cet auteur, la maladie sévit dans le département malgré l’existence du centre de référence avec une forte concentration dans la Sous-préfecture de Grégbeu.

2.2. Les moyens de lutte contre l’Ulcère de Buruli, des actions dominées par les préventions modernes

Les moyens de lutte contre une maladie endémique consistent à éradiquer celle-ci dans une zone géographique donnée. Il existe deux types de lutte contre l’Ulcère de Buruli dans le département de Zoukougbeu à savoir l’itinéraire traditionnel et l’itinéraire moderne.

2.2.1. L’itinéraire thérapeutique traditionnel, des pratiques inefficaces

Ce type de traitement est dispensé par les tradipraticiens aux malades sur conseils de l’entourage (famille, ami et communauté villageoise). Les personnes atteintes de l’Ulcère de Buruli dans le département de Zoukougbeu ont recours à ce type de pratique. C’est la première option thérapeutique des malades. En effet, 77% des malades interrogés ont déclaré avoir traité leurs malades de façon traditionnelle avant de se rendre au Centre de Saint-Michel de Zoukougbeu. Ce taux confirme celui de (M. Kouassi, 2018, p. 59). Pour lui, les raisons culturelles, économiques et l’accessibilité géographique des structures sanitaires modernes (Figure n°4) justifient le choix de cette option par les patients. Ces raisons ont été révélées par (K. Tano et al, 2018, P.44). À ces raisons s’ajoute la négligence de certains malades comme l’a soulignée (K. Tano et al, 2018, p. 46) dans leurs investigations dans l’une des sous-préfectures de ce département. Ces auteurs ont noté que 3,32% des malades sont négligents dans la sous-préfecture de Grégbeu. Ceci explique leur choix pour l’itinéraire thérapeutique traditionnel comme premier recours en cas de maladie.

2.2.2. L’itinéraire thérapeutique moderne, le dernier recours des patients

L’itinéraire thérapeutique moderne est le traitement moderne administré par des spécialistes dans les structures sanitaires spécialisées réparties sur l’ensemble du territoire (M. Kouassi, 2018, p.61). Pour atteindre cet objectif, deux actions sont menées dans les zones endémiques. Ce sont d’une part l’action curative et d’autre part la prévention ou la sensibilisation.

2.2.3. L’action curative, une option dévolue aux spécialistes

Le département de Zoukougbeu renferme deux centres de santé urbains, trois centres de santé ruraux, deux dispensaires ruraux et un centre de santé de référence dans le traitement de l’Ulcère de Buruli. Ces structures sanitaires sont des centres de premiers contacts. Outre ces dernières, s’ajoute celle de la première référence à savoir l’hôpital général de Zoukougbeu. Les malades de l’Ulcère de Buruli reçus dans les structures sanitaires de premier contact ordinaires ou de l’hôpital général sont orientés vers le Centre Saint-Michel (Photos n°1 et n°2). Ce centre administre gratuitement des soins aux patients depuis 2007. Cependant, les pensionnaires contribuent à hauteur de 50 000 francs CFA pour la ration alimentaire et l’hospitalisation, offertes par le centre de santé, pendant leur séjour.

Photo n°1 : Vue de la salle du laboratoire de CSMZ

Source : M. Kouassi, 2016

Photo n°2 : Vue du bloc opératoire de CSMZ

Cliché M. Kouassi, 2016

Sur la première photo, nous apercevons un soignant en face d’un appareil automate de biochimie CYAM. Il est relié à un ordinateur qui sert à faire la programmation des analyses. La seconde présente plusieurs matériels médicaux notamment un lit, deux tabourets, trois charriots, un aspirateur et un éclairage opératoire plafonnier. Ces images attestent du niveau d’équipement du plateau technique du Centre de Santé Saint Michel de Zoukougbeu (CSMZ).

Cependant malgré la gratuité des soins, seul 23% des patients y ont directement recours. Ce faible taux de fréquentation de ce centre est relatif à l’accessibilité géographique (Carte n°3) et à la pauvreté. La plupart des malades sont des paysans ou les enfants dont les dépenses reviennent à leurs parents. Cette catégorie de personnes a un revenu saisonnier. Ce qui ne leur permet pas d’honorer ces prestations. (K. Tano et al, 2018, p.45).

Carte n°3 : Zone d’influence du Centre de Santé Saint Michel de Zoukougbeu

L’aire d’influence d’un Centre de Santé est le rayon par lequel un patient peut s’y rendre sans difficulté majeure. En Côte d’Ivoire, on détermine trois zones qui sont la zone fixe, la zone intermédiaire et la zone du district.

La zone fixe part de 0 à 5 kilomètres. Dans ce rayon, tout patient peut se rendre dans le centre de santé où il se trouve. La zone fixe du Saint Michel de Zoukougbeu est constituée de quatre villages (Nimé, zahirougbeu, Garobo et Dohoungbeu). Quant à la zone intermédiaire, elle se situe entre 5 et 10 kilomètres de rayon par rapport au centre de santé. Cette zone renferme trois villages à savoir Mahigbeu, Natigbeu et Zakogbeu 2. Cette zone est confiée aux agents de santé communautaire. Ceux-ci apportent régulièrement des soins aux malades dans les localités rurales qui la composent. Enfin, la zone du distict englobe neuf villages que sont Zitta, Guétouzon1, Guétouzon 2, Diléya, Bédiégbeu, Détroya, Gorodi, Zakogbeu 1 et Guéguigbeu. Son rayon va de 10 à 15 kilomètres. Elle est peu parcourue par les agents de santé communautaire. Ceux-ci ne la visitent qu’en cas de nécessité. Les zones situées au-delà de 15 kilomètres du centre de santé Saint Michel de Zoukougbeu sont inaccessibles aux agents de santé communautaires. Cette zone est parfois visitée par les partenaires sociaux notamment des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les agents de santé du district sanitaire de Daloa. C’est ce qui explique le faible taux de fréquentation du centre de référence de Zoukougbeu par les malades de la sous-préfecture de Domangbeu. En effet, la dégradation du réseau routier en est le principal facteur limitant. Celui-ci oblige les patients à s’orienter vers la médecine traditionnelle.

2.3. Le rôle des agents de santé communautaire et partenaires sociaux, un apport très appréciable dans la lutte contre l’Ulcère de Buruli à Zoukougbeu

2.3.1. Les agents de santé communautaire

L’Agent de Santé Communautaire selon l’Organisation Mondiale de santé (Organisation Mondiale de la Santé, 1987, p.10), est une personne choisie par la collectivité locale et formée pour s’occuper des problèmes de santé des individus et de la collectivité et pour travailler en rapport étroit avec les services de santé. Ces agents ont pour rôle d’apporter les soins médicaux aux malades (pansements), de sensibiliser les populations dans les localités rurales. Le Centre de Santé Saint Michel de Zoukougbeu dispose de deux agents de santé Communautaire. Dans l’exercice de leur mission, le Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli de Côte d’Ivoire (PNLUB-CI) a mis à leur disposition un engin à deux roues (Photo n°3). Avec cet engin, ils améliorent l’accès des populations rurales aux services de santé en réduisant les barrières géographiques, financières de l’utilisation des services de santé. C’est dans ce sens qu’en 2008, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) les considèrent comme les personnes qui : « assurent l’éducation sanitaire, la référence, la prévention et la prise en charge des cas, et le suivi ainsi que les visites à domicile dans des communautés déterminées. Ils apportent soutien et assistance aux personnes et aux familles pour qu’elles s’orientent dans les systèmes de santé et de services sociaux » (Family Planning High Impact Practices, 2015, p.1).

Photo n°3 : Vue d’un agent de santé

Source : M. Kouassi, 2016

Sur cette photo, on observe un agent de santé communautaire près de sa mobylette, sa boîte à pharmacie attachée. Il s’apprête à quitter Zoukougbeu pour aller administrer des soins dans des localités rurales.

2.3.2. Les partenaires sociaux

Outre le rôle des agents de santé communautaire, s’ajoute celui des partenaires sociaux. Il s’agit des Organisations Non Gouvernementales. Celles-ci apportent leur soutien aux patients et les personnes saines dans le but d’éradiquer l’endémie. Dans le département de Zoukougbeu, on note deux organisations non gouvernementales qui sont très actives dans le domaine. Ce sont le Rotary Club et les belles demeures. Ces structures privées organisent des séances périodiques de sensibilisation à l’intention des malades dans les villages du département. Le contenu des campagnes de sensibilisation porte sur les préjugés et la reconnaissance de la maladie, sans oublier les campagnes de dépistages précoces. Les cas dépistés sont orientés vers le centre de référence de Zoukougbeu pour une prise en charge médicale. Pour atteindre leurs objectifs, elles disposent des boîtes de collecte de fonds dans les grandes surfaces, des lieux de culte et les pharmacies (Photo n°4).

Photo n°4 : Vue d’une boîte de collecte de fonds

Source : M. Kouassi, 2016

Cette photo présente une boîte de collecte de fonds. Elle est déposée devant la pharmacie de Zoukougbeu. Elle sert à collecter des fonds pour le traitement de l’Ulcère de Buruli.

2.3.3. Le rôle des radios de proximité, une innovation dans la lutte contre l’Ulcère de Buruli

Ce sont des radios qui émettent dans un rayon de quelques kilomètres de leur station. La région du Haut-Sassandra a connu sa première radio proximité en 2000 avec la radio Tchrato. Depuis cette date jusqu’à présent, on dénombre cinq stations de radio de proximité dans la ville de Daloa (capitale régionale du Haut-Sassandra). Il s’agit de trois radios privées (Tchrato, Régionale FM et Ya quoi) et deux radios confessionnelles (Al Bayane et Radio Nationale Catholique). Elles couvrent tout le territoire régional excepté la radio ya quoi. À l’exception de cette dernière, les 4 autres avaient dans leur programme des émissions de santé depuis leur création jusqu’en 2017. Ainsi, l’on écoutait l’émission ‘‘La Santé et Vous’’ sur la fréquence 101.4 FM de la radio Tchrato ; ‘‘Hygiène et bien-être’’ sur la fréquence 93.3 FM tous les jeudis de 9 h 30 à 9 h 55 et les samedis de 11 h 05 à 11 h 30. Ces émissions sont rediffusées les dimanches en langue malinké (Keninya) de 21 h 05 à 21 h 30 de la radio Al Bayane; ‘‘Espace-Santé’’ tous les vendredis de 9 h à 10 h sur la fréquence de 105.00 FM de la Radio Nationale Catholique et ‘‘Santé Plus’’ sur 103.7 MHZ de la radio régionale FM tous les mardis de 15 h 30 à 16 h. Ces émissions visent à améliorer la santé des populations en particulier celles de la campagne. Aussi à travers ces émissions (émissions de sensibilisation et d’interactive) souvent animées par les spécialistes de la santé de la région, les ruraux ont-ils compris que l’Ulcère de Buruli n’est pas une pathologie mystique. En effet, sur 44 malades interrogés, 35% ont témoigné des actions de ces émissions radiophoniques. Pour eux, cette endémie n’est pas mystique. Elle est liée à l’hygiène corporelle et à l’eau. Parmi eux, 68,25% ont reconnu que la médecine moderne est la structure par excellence où l’Ulcère de Buruli se traite bien. De ce fait, les radios de proximité jouent un rôle primordial dans la lutte contre les pathologies dans la région. Ces actions sont confirmées par (P. Dieng, 2013, p. 58). Pour lui, la radio participe largement à l’amélioration de la santé des populations par le biais des actions dans le domaine de la santé. Les photos n°5 et n°6 ci-dessous illustrent l’existence de ces différentes radios précitées dans la région du Haut-Sassandra.

Photo n°5 : Vue de la console de la Radio Nationale Catholique

Source : K. Tano, 2019

Photo n°6 : Une animatrice de la régionale du Haut-Sassandra

Source : K. Tano, 2019

La première image présente la console technique de la Radio Nationale Catholique. La deuxième présente une animatrice en pleine activité à la radio régionale. Ces radios contribuent à la sensibilisation dans la lutte contre l’Ulcère de Buruli dans la région.

Conclusion

Conclusion

Les populations du département de Zoukougbeu souffrent de plusieurs pathologies dont la plus persistante est l’Ulcère de Buruli. En effet, l’on enregistre 175 cas de malades soit un taux d’incidence de 1,58‰ (PNLUB, 2018).

Les résultats de l’étude montrent une inégale répartition spatiale de l’ulcère de buruli dans ce département. Les taux de contamination les plus importants se trouvent dans la sous-préfecture de Grégbeu avec 49,11%. Face à cette maladie, les actions de luttes sont dominées par la prévention moderne. Nos résultats ont révélé aussi l’existence de deux itinéraires thérapeutiques pour le traitement de l’Ulcère de Buruli dans le département. Il s’agit des itinéraires thérapeutiques traditionnel (23%) et moderne (77%). L’itinéraire thérapeutique moderne est dans la plupart des cas l’ultime recours des malades. Enfin dans cette lutte contre la maladie, les agents de santé communautaire et les partenaires sociaux sont d’un apport très appréciable dans la lutte contre l’ulcère de buruli à zoukougbeu. Ceux-ci se présentent comme un remède aux barrières géographiques et financières des patients à l’accès aux services de santé.

Références

Références bibliographiques

DIENG Pape, 2013, « Radios communautaires, espace publique et développement local : enjeux et contraintes au Sénégal », in Revue électronique internationale des sciences des langages (sudlangues), N°19 juin 2013, http //www. sudlangues.sn/, Université Cheik Anta Diop - Dakar, pp. 43-67, Consulté 06/11/2019

DIOBO Kpaka Sabine, 2012, Environnement et activités économiques dans l'émergence et l'évolution spatiale de l'ulcère de Buruli: cas du département de Daloa, Thèse unique, IGT, Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny, 212P

COULIBALY Brakissa, DIBI Kangah Pauline, DIOBO Kpaka Sabine, KOLI BI Zuéli, 2015, « Répercussions socio-économiques de l’ulcère de buruli en Côte d’Ivoire : exemple de la région du bélier et du district autonome de Yamoussoukro » in Revue de Géographie Tropicale et d’Environnement, N° 2, 2015, IGT- Abidjan, PP .16-25

FAMILY PLANNING HIGH IMPACT PRACTICES, 2015, « Agents de santé communautaires : Rendre accessibles les services de planification familiale là où vit et travaille la population », fphip@k4health.org, consulté le 16 /11/2019, 8P

KANGA Jean-Marie, KACOU Djatch Edgard, YAO Koffi J., CISSE-AVOAKA L., 2002, « Programme National de lutte contre les ulcères à Mycobateries », 37P

KANGA Jean-Marie, KACOU Djatch Edgard, YAO Koffi J., CISSE-AVOAKA L., 2004, « l’Ulcère de Buruli : aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques en Côte d’Ivoire ». Med Trop ; 64 : 238-242

Pierre Aubry et Bernard-Alexi Gaüzère, 2015, « Maladies tropicales négligées », Médecine tropicales, 4 p. http://medecinetropicale.free/cours/neglige.pdf, consulté 22/01/2020

KOUASSI Médard, 2018, Étude géographique de l’ulcère de buruli dans le département de Zoukougbeu, Mémoire de Master, UJLoG-Daloa, 119P

Kouamé TANO, Coulibaly SEIDOU, Siméon Koffi KRA, 2018, « L’accès aux services de santé dans les localités rurales de la Côte d’Ivoire : cas de la Sous-préfecture de Grégbeu », In Revue de Géographie, d’Aménagement Régional et de Développement des Suds (REGARDSUDS), premier numéro 2018, mars 2018, IGT-Abidjan, pp. 36 à 50

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 1987, L'agent de sante communautaire : Guide pratique, Directives pour la formation, Directives pour l'adaptation, OMS, Genève, 507P

PIRES Alvaro, 1997, Echantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique, Université d’Ottawa, 88P

Downloads

Publié

Comment citer

Numéro

Rubrique

Licence

Copyright (c) 2023 TANO Kouamé, KRA Koffi Siméon et KOUASSI Médard